신경과 신경계

다른 표기 언어 nerves and nervous system요약 생물이 자신의 몸과 주위 환경에서 일어나는 변화(자극)를 감지하고 분석·종합하여 적절한 반응을 일으키도록 하는 세포·조직·기관계.

신경계에는 산만신경계와 중추신경계의 2가지가 있다. 산만신경계는 하등무척추동물에서 발견되고 뇌가 없으며 뉴런(n#128n)이 그물과 같은 형태로 몸 전체에 분포되어 있다.

고등무척추동물과 척추동물에서 볼 수 있는 중추신경계는 신경계의 어느 한 부분이 정보를 통합하고 반응에 대한 지시를 내리도록 특수화되어 있으며 뇌와 척수가 바로 그러한 부분에 해당된다. 그러나 신경계는 구조적인 용어일 뿐만 아니라 서로 다른 구조 속에서 진화되어온 화학적·생리적 작용까지도 포함하는 말이다. 따라서 여러 종의 신경계들을 비교해보면 구조는 상이할지 모르지만 그 작용 메커니즘들은 놀랄 만큼 유사하다.

그러므로 우리는 단순한 생물체의 신경계에 대한 연구를 통해 인간이나 고등동물의 복잡한 신경계를 이해할 수 있다.

신경계의 기본구조와 기능

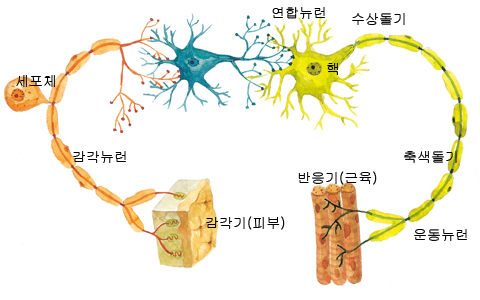

동물의 자극-반응 협조는 기본적으로 감각수용기(sensory receptor)·조절자(adjustor)·효과기(effector)로 이루어진다. 자극은 감각수용기에 의해 감지되며 감각뉴런에서 전기충격으로 전환된다. 이러한 충격은 감각뉴런의 축색을 따라 개재뉴런(intern#128n)이라고 하는 조절자에게 전해지며, 개재뉴런은 감각뉴런에서 오는 정보를 해석·선택 또는 변형시켜 운동뉴런에 전달한다.

그러면 운동뉴런은 근육·샘과 같은 실제적인 반응을 수행하는 효과기에 다시 그것을 전달한다. 그러나 2개의 뉴런만으로 이루어진 반사궁(reflex arc)도 있어서 조절자 없이 감각뉴런과 운동뉴런이 직접 연결되기도 한다. 이러한 간단한 반사궁들은 자동적·즉각적인 반응을 일으키며, 그 예로 근육이 수축할 때 일어나는 신장반응(伸張反應)과 각막에 무엇이 닿으면 눈을 깜박거리게 되는 동공반사, 음식을 보면 침을 흘리게 되는 것 등을 들 수 있다(→ 조건반사).

그러나 신경계는 고등해질수록 수많은 개재뉴런들이 중추신경계에 분포하게 되고 그들은 감각뉴런과 운동뉴런 사이에서 충격을 중재하는 역할을 한다. 개재뉴런의 종합작용을 통해 생물은 복잡하고 정교한 행동양상을 보이게 되며 이러한 행동은 경험과 여러 종류의 자극에 노출되면서 계속 변형될 수 있다. 진화된 신경계는 학습·생각·기억과 같은 높은 단계의 기능도 할 수 있으며 이러한 복잡한 기능은 결국 개재뉴런의 숫자와 배열에 달려 있는 것이다. 신경계에는 2가지 형태의 세포가 있는데, 그것은 뉴런과 신경교세포(n#128glia cell)이다.

신경계의 세포

>뉴런

인간의 뇌에는 10억 개 정도의 뉴런이 있다.

각 뉴런은 신경세포체(cell body), 신경섬유(nerve fiber) 또는 축색(axon), 수상돌기(dendrite)의 3부분으로 되어 있으며 원형질막으로 싸여 있는데, 원형질막은 인지질로 된 이중막으로 막 사이사이에 단백질이 끼어 있다. 원형질막에 있는 단백질은 화학물질을 인지하고 결합하는 장소로서의 기능과 이온 통로로서의 기능을 하며, 이러한 막의 기능은 뉴런이 지닌 흥분성과 전기적 활동의 기본이 된다.

신경세포체에는 핵이 있고 세포질 안에는 일반적인 세포 내 기관인 리보솜·소포체 등이 있다.

축색은 수상돌기나 신경세포체로부터 오는 정보를 신경충격(nerve impulse)으로 바꾸어 신경세포체의 반대쪽으로 전달하는 일을 한다. 굵은 축색들은 수초(髓鞘 myelin sheath)로 싸여 있는데, 미엘린은 80% 이상이 지방이며 20% 정도만이 단백질이다. 이렇게 지방으로 된 여러 겹의 막은 전기 저항이 매우 높기 때문에 절연체로 작용한다.

수초 사이사이에는 랑비에 결절(node of Ranvier)이라는 부분이 있는데 이곳은 뉴런의 막이 외부로 노출된 곳이다.

말초신경계에서는 수초가 슈반 세포(Schwann cell)에 의해 만들어지고 중추신경계에서는 휘돌기교세포(oligodendrocyte)에 의해 만들어진다. 하나의 뉴런은 많은 수상돌기를 가지고 있지만 축색은 단 하나뿐이다. 그러나 축색은 가지를 칠 수가 있고 축색의 끝은 다시 고도로 분지가 되어 있으므로 많은 이웃세포들과 교류를 할 수 있다.

분지된 가지의 끝은 매듭처럼 생긴 말단을 형성하며, 이 신경말단에서는 신경전달물질(n#128transmitter)이 분비되어 다음 뉴런에 신경충격을 일으키거나 효과기를 활성화시킨다. 신경전달물질은 신경말단에서 생성될 수도 있으나 합성에 필요한 효소들은 신경세포체의 리보솜에서 만들어져 세포골격(cytoskeleton)을 통해 말단으로 운반된다.

또한 뉴런은 수상돌기라는 가지를 가지고 있는데, 이것은 주로 다른 축색이나 외부로부터 오는 자극을 수용하는 부위이다. 그러나 실제로 수상돌기도 시냅스를 통해 정보를 축색이나 세포체로 전달해줄 수가 있고 또 어떤 뉴런은 축색이 없으므로 전적으로 수상돌기에 의해 정보전달이 이루어지는 경우도 있다.

신경세포는 기능에 따라 3가지로 나누어진다.

그중 감각뉴런은 감지, 개재뉴런은 통합, 운동뉴런은 반응에 관여한다. 감각뉴런은 구심성뉴런(afferent n#128n)이라고도 하는데 주위에 무슨 일이 일어나고 있는가를 감지하며, 대개 감각수용기로부터 그러한 정보를 받는다. 개재뉴런은 단지 뉴런과만 대화를 하며 감각뉴런으로부터 정보를 받아서 다른 개재뉴런이나 운동뉴런으로 전달한다. 운동뉴런은 원심성뉴런(efferent n#128n)이라고도 하며 개재뉴런으로부터 충격을 받아 근육 등의 효과기에 전달하는 역할을 한다.

신경교세포

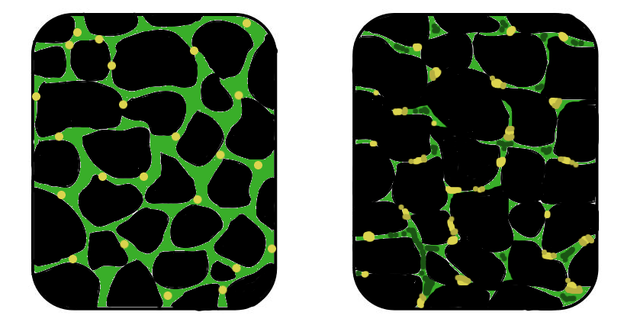

신경교세포는 신경계의 90%를 차지한다.

신경교세포는 축색이 없으며, 시냅스를 형성하지 않고 평생 동안 세포분열을 할 수 있는 능력이 있다. 신경교세포에는 크게 성상교세포(astrocyte)와 휘돌기교세포가 있고, 말초신경계에는 휘돌기교세포 대신 슈반 세포가 있다. 신경교세포는 대체로 뉴런의 지지체 역할을 한다고 생각되며, 휘돌기교세포나 슈반 세포는 신경의 축색을 싸고 있는 수초를 만든다.

신경교세포의 또다른 역할은 손상 입은 신경계를 고치는 일이다. 말초신경계의 뉴런이 손상을 입으면 그 뉴런은 곧 재생이 되며 재생된 축색은 원래의 표적세포를 찾아가는데, 이때 슈반 세포가 재생된 뉴런에게 길을 안내한다. 발생중인 대뇌피질과 소뇌에서도 성상교세포가 돌기를 보내 뉴런을 종착지로 안내한다. 그러나 말초신경계가 평생 이러한 능력을 지니고 있는 데 비해 중추신경계는 발생이 끝남과 더불어 신경교세포의 이러한 안내 기능도 상실된다. 또한 성상교세포는 글루탐산이나 GABA(gamma-aminobutylic acid) 같은 신경전달물질을 흡수·제거함으로써 시냅스에서의 신경전달물질의 작용을 종료시키는 역할을 하며, 필요할 때 다시 사용될 수 있도록 저장하기도 한다.

또한 신경교세포는 세포외액과 포도당·아미노산·이온 등의 물질을 교환하여 뉴런 주변의 환경을 조절한다. 뉴런의 활발한 활동이 끝난 직후 신경교세포들은 세포외액으로부터 칼륨 이온을 흡수하여 뉴런 주위의 환경을 정상적으로 유지하도록 돕는다.

신경을 통한 정보전달

신경신호

모든 동물이 사용하는 신경신호는 전기신호이다.

그것은 2종류로 나눌 수 있는데, 하나는 축색을 따라 전해지는 활동전위(action potential)이고 다른 하나는 수상돌기나 신경세포체를 따라 전해지는 차등성전위(graded potential)이다. 수동적 차등성 신호는 전류와 같아서 저항에 영향을 받기 때문에 흐르면서 크기가 계속 감소된다. 따라서 먼 거리로 신호를 보내기 위해서는 전류와는 달리 거리가 멀어져도 크기가 변하지 않고 계속 재생이 되는 활동전위가 필요하다.

신경계가 사용하는 모든 전기신호는 막을 중심으로 이온이 이동함으로써 생성되고, 활동전위는 이온의 이동이 선택적으로 조절됨으로써 생긴다. 이온의 선택적 이동은 막에 있는 통로를 통해 이루어진다. 신경 활동에 가장 중요한 이온은 나트륨과 칼륨이며 음전하를 띤 단백질들도 중요하다. 나트륨과 칼륨은 쉽게 막을 이동할 수 있지만 단백질 분자는 크기 때문에 원형질막을 통과할 수 없으므로 축색 안쪽에 남아 있게 된다. 휴지상태에서는 막을 중심으로 해서 나트륨 농도가 10:1 정도로 세포 바깥쪽에 훨씬 많이 존재하고, 칼륨 이온은 이와 반대로 축색의 내부에 훨씬 많이 존재한다.

이러한 농도기울기가 유지되는 이유 중의 하나는 원형질막이 수많은 나트륨과 칼륨의 교환 펌프를 가지고 있기 때문인데, 이 펌프는 1번 가동될 때마다 나트륨 이온 3개를 축색 밖으로 보내고 칼륨 이온 2개를 축색 안으로 들여보낸다. 또다른 요인은 나트륨에 대한 막의 투과성이 매우 낮다는 데 있다. 따라서 펌프된 나트륨 이온들은 대부분 밖에 그대로 남아 있다.

이에 비해 칼륨에 대한 막의 투과성은 매우 높으므로 칼륨은 쉽게 밖으로 확산되어나간다. 그러나 밖에는 양전하를 띤 나트륨 이온들이 같은 양전하를 띤 칼륨 이온을 밀어내는 반면, 막 안에 있는 음전하 단백질들은 칼륨을 끌어당기게 되므로 칼륨 이온은 축색의 안쪽에 더 많은 상태에서 확산을 그치게 된다. 주요 이온들의 전기화학적 평형전위에 따라 휴지상태에서 막 사이의 전위차는 약 -70mV 정도로 막의 안쪽이 상대적으로 음전하를 띠고 있으며 이를 휴지전위라고 한다.

활동전위는 나트륨에 대한 축색의 투과도가 갑자기 증가하기 때문에 생기는 현상이다. 축색은 수많은 이온 채널(통로)을 가지고 있으며 이들은 특정한 이온만을 통과시킨다. 나트륨 채널에는 2 종류의 문이 있는데, 뉴런이 자극되어 전기신호가 축색에 도달하면 나트륨 채널의 활성화문이 열리게 된다. 나트륨 이온들이 갑자기 세포 안으로 쏟아져 들어가면서 막전위는 갑자기 -70mV~+30mV 정도로 증가하여 탈분극(depolarized) 상태가 된다.

각 축색은 활동전위를 생성하기 위한 역치전위(threshold potential)를 가지고 있는데 -40mV 정도 된다. 활동전위는 실무율(all or none)의 원리를 따르기 때문에 자극이 역치전위보다 작은 경우에는 활동전위가 생성될 수 없으며 그대로 소멸되어버린다. 그러나 일단 역치에 도달하게 되면 활동전위는 축색의 전 길이를 따라 똑같은 크기와 속도로 전도되어나가며 자극의 크기에 상관없이 일정하다.

대신 자극의 강도는 활동전위의 빈도로 나타난다. 막전위가 +30mV 정도 되면 나트륨 채널의 불활성화문은 닫히고 칼륨 채널의 문이 열리기 시작한다. 이에 따라 나트륨 이온이 유입되지 않고 대신 칼륨 이온이 밖으로 확산되어나가면서 재분극(repolarization) 현상이 일어난다.

칼륨 이온의 확산은 그 수가 유입된 나트륨의 수와 대략 평형이 될 때까지 계속된다. 휴지상태와는 달리 활동전위가 일어난 상태에서는 세포 안에 양전하를 띤 나트륨 이온이 있기 때문에, 음전하를 띤 단백질에 관계없이 칼륨 이온이 자유롭게 확산될 수가 있다. 재분극에 도달하면 나트륨 채널의 불활성화문은 열리고 칼륨 활성화문과 나트륨 활성화문은 닫힌다. 그리고 나면 나트륨과 칼륨의 이온 교환 펌프에 의해 두 이온은 원래의 상태로 재배치된다. 칼륨 이온이 축색에서 나가고 막전위가 다시 휴지전위로 돌아가는 시기를 불응기(refractory period)라고 한다.

절대불응기에서는 자극의 강도에 상관없이 새로운 활동전위가 생성될 수 없으며, 상대적 불응기에서는 활동전위는 가능하지만 대단히 큰 자극이 요구된다. 이러한 불응기로 인해 활동전위의 최대빈도가 결정된다.

신경충격의 전도

척추동물의 축색은 보통 수린초로 둘러싸여 있는데 수초로 싸인 뉴런에서는 수초가 없는 부분인 랑비에 결절에서만 활동전위가 일어난다.

따라서 신경충격이 한 마디에서 다음 마디로 도약하기 때문에 충격의 전도 속도가 크게 증가되며, 이러한 현상을 도약전도(saltatory propagation)라 부른다. 그러나 수초가 없다 하더라도 축색의 지름이 커지면 신경충격의 전도 속도가 상당히 증가될 수 있다. 이러한 현상은 오징어 등의 거대축색에서 볼 수 있는데, 동물이 재빨리 도망가도록 돕는 일을 한다.

시냅스에서의 전달

뉴런들은 시냅스라는 특수한 구조를 통해 서로 정보를 나눈다.

보통 한 뉴런의 축색이 이웃세포의 수상돌기나 신경세포체와 시냅스를 형성하며, 전기적 시냅스와 화학적 시냅스의 2가지가 있다. 전기적 시냅스의 장점은 속도가 빠르다는 것이고, 화학적 시냅스의 장점은 다양한 종류의 반응을 유도할 수 있다는 것이다. 전기적 시냅스는 뉴런 사이의 간극결합에서 일어나며, 간극을 이루는 두 세포막에 나 있는 작은 구멍을 통해 전류가 한 세포 안에서 다음 세포로 직접 전달된다.

화학적 시냅스에서는 두 세포 간의 직접적인 접촉은 없으며 대화는 신경전달물질이라는 화학물질을 통해 이루어진다. 신경계가 사용하는 신경전달물질은 50개 이상이며 계속 새로운 것이 발견되고 있다. 중요한 신경전달물질로는 아세틸콜린 외에 에피네프린·노르에피네프린·세로토닌·도파민·히스타민 등의 모노아민(monoamine)류와 GABA·글리신·글루탐산·아스파르트산 등의 아미노산류가 있다.

아세틸콜린을 예로 화학적 시냅스에서 일어나는 과정을 살펴보면 다음과 같다. 활동전위가 축색 말단에 도달하면 막 전압에 민감한 칼슘 이온 채널이 열리면서 칼슘 이온이 세포 안으로 확산되어 들어간다. 그러면 축색 말단에 있는 시냅스 소포(synaptic vesicle)가 시냅스 전세포(presynaotic cell) 막과 융합되어 터지면서 그 속에 저장되어 있던 아세틸콜린이 방출된다.

방출된 분자들은 시냅스 틈(synaptic cleft)을 건너 확산되어 시냅스 후세포(postsynaptic cell) 막에 있는 수용체와 결합한다. 이 수용체는 아세틸콜린이라는 화학물질에 의해 열리고 닫히는 통로이다. 통로가 열리면 나트륨과 칼륨 이온들이 통로를 통해 이동하게 되고 그렇게 형성된 전류는 축색둔턱(axonhillock)으로 퍼지며 만일 그 전압이 역치를 넘게 되면 활동전위가 생성된다. 신경계가 정상적으로 활동하기 위해서는 신경전달물질이 시냅스 틈에 일정한 시간 이상 머무르지 못하도록 하는 일도 중요한데, 어떤 신경전달물질은 시냅스 전세포 막으로 재흡수되고 또 어떤 것들은 효소에 의해 시냅스 틈에서 분해된다.

지금까지 설명한 흥분성 시냅스 외에 활동전위의 생성을 억제하는 억제성 시냅스도 있다. 이 경우에는 분비된 신경전달물질과 결합하는 수용체가 염소 이온이나 칼륨 이온 채널을 연다. 음전하를 띤 염소 이온이 세포 안으로 들어가거나 양전하를 띤 칼륨 이온이 세포 밖으로 나가기 때문에 세포 내의 음전하는 더욱 증가되고 과분극현상이 일어난다.

보통 뉴런이나 효과기는 억제성 시냅스와 흥분성 시냅스를 둘 다 가지고 있으며 결국 이 2종류의 시냅스에 따라 활동전위의 생성 여부가 결정된다.

신경계의 진화

고등동물의 지능은 뇌나 척수에서 나오는 것이며 뇌는 신경계의 한쪽 끝이 고도로 발달되어 생긴 것이다.

이렇게 한쪽 끝이 집중적으로 발달되면서 동물은 몸 전체가 노출되기 전에 먼저 환경을 감지하고 적절히 반응할 수 있게 되었다. 또한 뇌가 계속 발달되면서 동물은 점차 유전적으로 정해진 행동에 대한 의존도가 적어지고 경험에 대한 의존도가 커지게 되었다. 가장 단순한 후생동물의 신경계인 신경망(nerve net)은 히드라 같은 자포동물에서 나타난다(→ 히드라속). 뉴런들은 몸 전체에 산만하게 퍼져 있으나 특히 촉수와 입에 집중되어 있다. 편형동물의 신경계는 사다리 모양이며 평행인 2개의 신경색이 있고 그 사이를 가로지르는 많은 신경들이 두신경색을 연결하고 있다. 뉴런은 머리 부위에 집중되어 있고 플라나리아에서는 신경절을 볼 수 있다(→ 플라나리아류). 환형동물인 지렁이의 머리에는 인두를 둘러싸는 커다란 신경절이 있으며 체절마다 쌍으로 된 복신경절을 가지고 있다. 연체동물 중에서 이매패의 신경계는 사다리 모양을 하고 있으나 편형동물보다는 훨씬 복잡하며, 입 주위에는 뉴런이 집중되어 신경환을 이룬다. 연체동물 중에서 문어와 같은 두족류의 신경계는 대단히 발달되어 있으며 신경절은 각 부분이 상당히 분화되어 있어서 뇌라고 부를 수도 있다. 절지동물은 독립된 신경절이 각 체절을 돌보도록 진화되었으나, 많은 동물에 있어 체절신경절은 점차 감소되는 반면 보다 집중된 신경절을 형성하는 방향으로 진화되었다. 곤충의 뇌는 식도 위의 커다란 신경절과 식도 아래에 있는 작은 신경절로 되어 있는데, 위의 것은 눈·촉각 등의 감각구조로부터 들어오는 정보를 통합하며 아래의 것은 구기와 침샘을 조절하는 일을 한다.

척추동물은 등 쪽에 속이 빈 척색과 그것이 팽창된 뇌를 가지고 있다. 척추동물 중에서 뇌의 발달 정도가 낮은 창고기는 속이 빈 척색을 갖고 있지만, 중심화된 뇌가 없다. 모든 척추동물의 뇌는 전뇌·중뇌·능뇌의 3부분으로 되어 있으나 이 세 부분의 상대적인 크기는 동물에 따라 다르다.

척추동물 중에서 가장 최근에 진화되고 고등한 포유동물은 중뇌와 능뇌에 비해 전뇌가 크고 더 발달되어 있다.

신경계 구조

개요

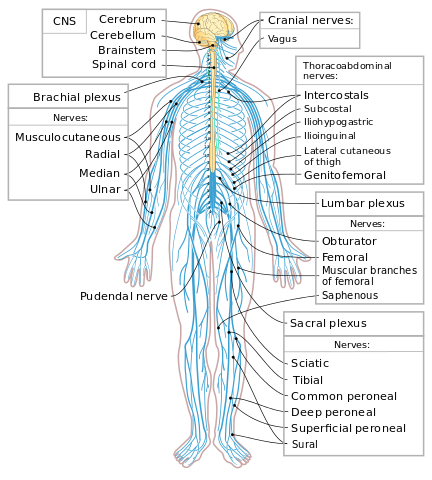

사람의 신경계도 다른 척추동물과 마찬가지로 크게 중추신경계와 말초신경계로 나눌 수 있다.

중추신경계는 뇌와 척수로 되어 있고 말초신경계는 중추신경계 이외의 모든 신경구조들을 말한다.

뇌

사람의 뇌는 무게가 1.4㎏ 정도이고 부피는 약 1,300~1,500cc이며 그 속에는 1,000억 개 이상의 뉴런과 이들의 10배 정도 되는 숫자의 신경교세포가 있다.

뇌는 뇌막(meninge)이라고 하는 3겹의 질긴 보호막과 두개골로 보호되고 있으며 뇌막 사이의 공간과 뇌 내부의 공간들은 뇌척수액(cerebrospinal fluid)으로 채워져 있는데, 이 액체는 압력과 충격을 흡수하는 일을 한다. 뇌는 심장에서 나오는 혈액의 15%를 공급받고 몸이 섭취하는 포도당의 75%를 소비한다.

혈액이 뇌로 들어가려면 먼저 혈관뇌장벽(blood-brain barrier/BBB)을 통과해야 하는데, 이 장벽은 빽빽하게 붙어 있는 모세혈관의 내피세포들과 모세혈관을 둘러싸고 있는 성상교세포로 이루어져 있다.

전뇌는 인간의 뇌 중에서 가장 크고 중요한 부분이며 의식적인 생각, 추론, 기억, 언어, 감각에 대한 지각과 해석, 골격근을 의지에 따라 움직이는 일 등을 담당한다. 전뇌는 대뇌(cerebrum)·시상(thalamus)·망상체(reticular system)·시상하부(hypothalamus)·대뇌변연계(limbic system) 등을 포함하고 있고, 보다 진화된 동물일수록 대뇌가 차지하는 비중이 크다.

대뇌는 전두엽(frontal lobe)·두정엽(parietal lobe)·후두엽(occipital lobe)·측두엽(temporal lobe) 등 4개의 엽으로 되어 있다. 뇌의 뒤쪽에 있는 후두엽은 시신경으로부터 시각정보를 받아 분석하는 부위이며, 뇌의 양측면에 있는 측두엽은 청각과 후각에 관계되는 감각부위로부터 정보를 받아 처리하는 일을 한다.

전두엽은 대뇌의 앞쪽 부분으로, 일부는 의식적인 움직임을 조절하는 일을 하며 또다른 부분은 언어중추라고 생각된다. 두정엽은 전두엽 바로 뒤에 있으며 피부의 감각수용기로부터 감각을 받는 부분과 몸의 자세나 위치를 감지하는 부위를 포함하고 있다.

대뇌의 바깥부분인 대뇌피질은 수많은 뉴런들의 신경세포체와 수상돌기로 되어 있다. 그 밑에는 수초로 싸인 신경들로 이루어진 백질이 있으며 이들은 정보를 받아 대뇌피질로 전달하고 피질에서 통합되어 내려오는 정보를 몸의 다른 부분으로 전달하는 일을 한다. 중심열(central fissure)을 중심으로 하여 대뇌피질의 앞부분은 운동영역이고 뒷부분은 감각영역이다.

시상은 전뇌의 기부에 위치하며 제3뇌실의 양쪽에 걸쳐 있다. 시상은 감각정보를 통합하고 분류해서 적절한 대뇌 부위로 보내고 대뇌로부터 신호를 받아 소뇌로 보낸다. 또한 시상은 의식 유지에 관련된 피질에 망상체(reticular system)라는 신경로에 의해 신경충격을 전달한다.

망상체는 대뇌로 들어가고 나가는 대화를 검문하는 곳이며, 이들의 검문에 따라 뇌의 적절한 부분이 자극·각성된다. 또한 망상체는 수면과 관련되어 있다. 시상하부는 시상의 아래에 놓여 있으며 제3뇌실의 바닥을 형성한다. 시상하부는 시상을 통해 여러 내부기관으로부터 감각정보를 받으며 이 정보는 심장박동률, 식욕, 수분의 체내 농도, 혈압, 체온과 같은 체내 상황을 조절하는 데 사용된다.

또한 시상하부는 배고픔·목마름·성욕·분노 등의 욕구에도 관여하며, 주요내분비선인 뇌하수체에서의 호르몬 분비도 조절한다. 중뇌는 능뇌와 전뇌를 연결하는 역할을 하며 눈과 귀로부터 감각정보를 받는다. 특히 척추동물의 모든 청각은 전뇌로 가기 전에 여기서 먼저 분석된다. 대부분의 척추동물에서는 시각도 중뇌에서 먼저 분석되지만 포유류에서는 직접 전뇌로 전달된다.

능뇌는 연수(medulla oblongata)·소뇌(cerebellum)·뇌교(pons)로 이루어져 있고 일반적으로 무의식적·불수의적·기계적 작용들을 조절한다. 연수는 뇌의 가장 뒷부분에 있으며 호흡률·심장박동·혈압 등을 조절하는 중추이다. 소뇌는 연수의 위쪽에 위치하며, 손발과 몸의 모든 수의적인 움직임을 조절하고 자세와 균형을 유지하는 일을 한다.

일관성있는 조절을 위해 소뇌는 눈·평형감각기관·근육 등으로부터 근수축, 손발과 몸의 위치에 관한 정보를 받는다. 뇌교는 뇌와 척수, 대뇌와 소뇌 사이를 달리는 신경로를 포함하고 있어서 소뇌의 기능과 전뇌의 의식 부위를 연결시키는 역할을 한다. 또한 연수를 도와 호흡조절에도 관여한다.

척수

뇌와 말초신경계를 연결하는 일을 한다.

척수는 척주에 의해 형성되는 척주관으로 보호되어 있고 뇌와 마찬가지로 뇌막으로 둘러싸여 있으며, 뇌막 안에는 뇌척수액이 들어 있다. 척주의 구멍을 통해 쌍으로 된 척수신경이 나오는데 등 쪽에서 나오는 것은 감각신경이고 배 쪽에서 나오는 것은 운동신경이다(배근, 복근). 척수는 뇌의 지령 없이도 감각뉴런과 운동뉴런 사이에서 시냅스 반사를 일으킬 수 있는 자율성을 지니고 있다.

말초신경계

체신경계(somatic nervous system)와 자율신경계(autonomic nervous system)로 구분된다.

체신경계는 우리의 의식이 관여하는 신경충격을 전달하는 반면 자율신경계는 우리의 체내에서 일어나는 일들, 즉 무의식적·불수의적인 반응과 관련되어 있다. 체신경계는 머리와 목 부위의 근육, 샘, 피부, 점막 등에 분포하는 12쌍의 뇌신경과 척수에서 나오는 31쌍의 척수신경으로 되어 있다.

자율신경계는 본질적으로 운동신경계이며 심장·폐·소화기관·신장·방광·혈관·홍채·후각상피·땀샘·침샘 등에 분포되어 있다. 자율신경계는 다시 교감신경계와 부교감신경계로 나누어지는데 이들은 서로 반대작용을 한다. 그 이유는 이들이 효과기에서 방출하는 신경전달물질이 서로 다르기 때문인데, 교감신경은 대개 노르에피네프린을 분비하고 부교감신경은 아세틸콜린을 분비한다.

신경계의 기능

사람의 신경계는 다른 포유동물에 비해 크기가 크고 특히 대뇌가 잘 발달되어 있다. 뇌의 기능에 대한 지식의 대부분은 질병이나 동물실험을 통해 얻어지고 있다. 신경계의 기능에는 감각수용·반사작용·운동·자율신경기능·통증·지각·정서·기억·언어 등이 포함된다(→감각, 근육과 근육계, 기억, 대뇌반구우위, 반사, 실어증, 실행증, 자율신경계, 정서, 지각).

신경계 질병의 진단

신경계의 질병은 보통 신경계의 구조적 또는 생화학적 질병과 정신적 질병으로 구별된다.

그러나 이는 절대적인 것이 아니며, 구조적 질병의 대부분이 사고(thought)나 기분에 이상을 일으키고 또한 정신병적 특성을 띤 기능장애도 화학적 요소의 영향을 받는다.

진단은 크게 물리적 검사와 실험실 검사를 통해 내려진다. 물리적 검사에서는 환자의 정신상태·자세·걸음걸이·표현력·언어·태도 등을 중시한다. 이때 특정 근육의 기능상실, 비정상적인 움직임, 위축 등을 살펴보고 나서 대뇌의 기능들을 조사한 후 뇌신경·운동계·감각계 등을 각기 진단한다.

실험실 검사에는 전기검사, 생화학적 검사, 병리학적 검사, 방사선학적 검사, 초음파검사 등이 있다.

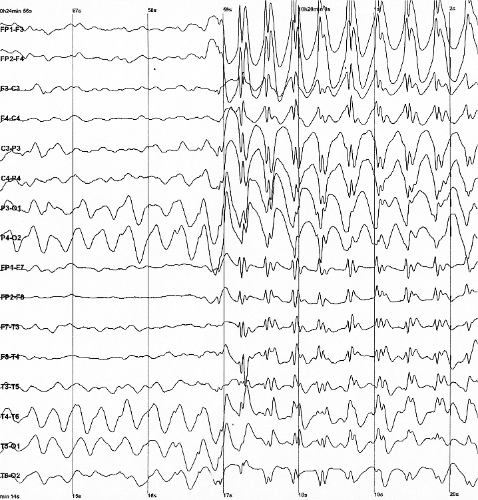

전기검사 중 뇌파검사(electroencephalography)는 간질발작의 시작 부위를 가려내는 등의 목적으로 사용되며, 뇌사를 마지막으로 확인하는 방법이다. 뇌파는 모든 사람이 대개 비슷하며 변화·부재·지연 등을 통해 전도경로의 이상부위를 추정한다. 컴퓨터에 의해 전기활동을 기록하여 정확한 위치를 파악한다. 근전도검사(electromyography)는 전극을 근육에 꽂아 근육의 전기활동을 검사하는 것으로 근육에 분포한 운동뉴런의 손상에서 나타나는 파와 근육 자체의 질환으로 나타나는 파가 달라서 장애 원인에 대해 정확히 진단할 수 있다.

또한 감각신경과 운동신경을 따라 전도되는 신경충격의 전도속도를 측정하여 말초신경질환의 발병 위치나 특성까지 진단할 수 있다. 생화학적 검사의 예로는 근육효소인 크레아틴키나아제(CK)의 혈중농도 증가로 알 수 있는 선천성근이영양증이나 근육염증성질환의 진단 등을 들 수 있다. 혈액검사나 다른 생화학적 검사의 비정상적인 결과도 여러 선천성대사장애의 진단에 도움이 된다. 뇌척수액의 세포학적·생화학적 조성도 중추신경계의 감염·종양과 다발성경화증의 진단에 큰 도움이 된다.

척수액 내 단백질 띠 중에서 1~2개가 다발성경화증이나 중추신경계 염증의 진단에 중요하다. 병리학적 검사로는 조직을 외과적으로 떼어내 검사하는 것이 있다. 진단의 정확성을 기하기 위해 각종 염색법이 사용된다. 몇 가지 질병은 전자현미경검사만으로도 확실하게 구별되기도 한다. 방사선학적 검사에는 여러 방법이 있는데, 전통적인 X선검사는 신경계 진단에 큰 도움이 못 되고 요오드를 함유한 조영제를 주입한 후 X선을 촬영하는 방법이 훨씬 도움이 된다.

그러나 이 경우도 혈관장애 여부 판단에는 크게 도움이 되나 실제적 병소의 발생부위에 대해서는 유추를 해야만 한다. 조영제는 마취상태에서 동맥·정맥·뇌포 등에 직접 주입하나, 요추골 부위에 주입할 때는 마취가 필요없다. 전산화축성단층촬영(CAT)은 3~10㎜의 뇌·두개골·척수 부분을 2차원적인 상으로 볼 수 있으며 많은 경우에 명암이 뚜렷해 정확한 병리적 진단이 가능하다.

자기공명영상(MRI)에서는 자기코일 속에 환자를 놓고 머리에 고주파 에너지를 투여하면 전파가 뇌에 있는 수소원자핵의 양성자를 흥분시켜 전기 에너지를 방출하고 컴퓨터의 도움으로 이를 이용해 기록할 수 있는데 뼈는 상에 거의 나타나지 않으므로 두개골 또는 척추 내 내용물을 잘 관찰할 수 있다. 양전자방출단층촬영(PET)은 방사성 동위원소를 투여하여 컴퓨터를 사용해 뇌의 대사활동을 기록하며, 특히 퇴행성 또는 대사장애 진단에 사용한다.

도플러초음파검사는 고주파 소리파를 신체 깊숙이 위치한 구조의 형태를 보기 위해 사용한다. 이 방법은 특히 목동맥의 크기나 기형에 대한 정보를 준다.

신경계 질병이 발생하는 위치

크게 하부구조와 상부구조의 질병으로 나누어진다. 하부구조에는 근육·운동종말판·말초신경·척수신경근·척수 등이 포함되며 상부구조에는 뇌간·소뇌·대뇌기저핵·시상·대뇌반구 등이 포함된다.

근육의 질병은 흔히 유전성이며 근육의 약화로 나타나는데, 근위근(proximal muscle)이나 지대근(girdle muscle)에 나타나면 계단을 오르거나, 의자에서 일어나거나, 머리를 빗거나 물건을 들어올릴 때 어려움을 겪는다. 얼굴근육이 약화되면 휘파람을 불기 어렵고 침을 흘리며, 저작근육이 약화되면 음식을 씹지 못한다. 이상이 생긴 근육은 위축·유연성·경련 등이 생기기도 한다. 근긴장증은 휴식상태에서도 계속 근육이 수축한다.

운동종말판에 이상이 생기면 충격이 신경에서 근육으로 전달되지 못하여 피로해지고 약해진다. 말초신경의 경우는 운동신경이나 감각신경 중 한쪽에 더 큰 영향을 미치기도 하고 동일한 정도의 영향을 미치기도 한다. 운동신경의 손상은 근육약화·위축 등으로, 감각신경의 손상은 무감각·감각이상·통증·지각과민 등으로 나타나며, 운동·감각 모두의 장애에서는 반사작용이 감소되거나 사라진다. 척수신경근의 증상은 말초신경과 같으나 척수신경근이 분포하는 부위 전체에 증상이 나타난다. 상행하는 척수시상로의 손상은 통증·온각·촉각 등의 감각상실을 초래하며 병변과 감각손상의 위치가 좌우로 바뀐다. 척수의 손상은 정교한 촉각·진동·관절위치 등의 감각을 잃는데, 이 경우에는 병변과 감각손상의 위치가 같은 쪽이다. 경추골의 교감신경이 손상되면 손상받은 쪽의 눈꺼풀이 늘어지고 동공이 축소된다.

뇌간에는 여러 조절중추가 있기 때문에 뇌간이 손상되면 생명이 위험하다. 각 뇌신경의 기능을 조사하여 병변의 위치를 파악한다. 소뇌에 손상이 생기면 직립자세를 유지하기 어렵고 안진(nystagnus)이 일어나기 쉽다. 소뇌벌레(vermis cerebelli)나 소뇌앞엽의 손상은 특히 걸음걸이에 영향을 주고 외측엽은 사지의 운동실조와 수의운동의 속도·범위·힘에 장애를 가져와 팔다리의 움직임이 불규칙적이 되고 떨리는 증상이 나타난다.

시상의 병변은 병변의 반대쪽 몸의 모든 감각을 상실하고, 심한 통증을 동반한다. 이 부위에 종양이나 뇌출혈발작증후군이 발생하면 척수나 뇌신경도 영향을 받고, 눈의 운동이나 말하는 데도 장애가 온다. 시상하부의 병변은 몸의 대사조절에 영향을 주는데 물·용질의 조절, 성적활동·식욕 등에 영향이 나타난다. 대뇌기저핵의 질환으로 불수의운동의 조절이 비정상적이 되며 수의운동의 자발성과 속도가 감소된다.

대뇌반구의 전두엽 밑바닥면이 부으면 제1뇌신경에 영향을 주어 후각을 상실하고, 전두엽의 피질이 손상되면 간질발작을 일으킨다. 측두엽의 지배적인 쪽이 손상되면 말을 이해하는 데 장애가 생기고, 오른쪽 측두엽에 자극이 가해지면 환청과 환후를 일으킨다. 양쪽 측두엽 모두 손상되면 새로운 정보를 받아들이는 능력을 영구적으로 잃게 된다. 왼쪽 두정엽의 손상은 언어·산술과 목적성을 띤 행동 등에 장애·실행증이 일어난다. 오른쪽 두정엽 손상은 실행증·감각손실이 생긴다. 각 두정엽은 또한 신체 각 부위에서 입수된 촉각의 분석·구별을 어렵게 하고, 후두엽의 한쪽에 손상이 생기면 반대쪽 시야에 결함이 생기는 동측성반맹(homonymons hemianopia)이 된다.

신경계 질환의 병리적 요인

신경계 질환의 병리적 요인은 ① 유전, ② 염증, ③ 기계적 손상, ④ 종양성 질환, ⑤ 대사장애·독소·내분비장애, ⑥ 혈관계 질환 등을 들 수 있다. 유전되는 신경계 질환은 비교적 흔하고 어느 부위나 침범당할 수 있다. 예를 들면 근이영양증, 척수소뇌변성, 운동·감각 신경병증, 태아신경관봉합장애, 대사장애, 신경계의 조기퇴행이나 기형 등이 있으며 간질발작도 유전성이다.

뇌는 혈액뇌장벽의 보호를 받으나 때로 구멍이 생겨 세균·바이러스·균류 등에 침범당하는 경우도 있다. 뇌의 주요 염증성 질환은 뇌염과 뇌막염이고, 근육과 말초신경이 직접 감염되는 경우는 드물다. 디프테리아와 보툴리누스에 감염되는 경우에는 면역계의 작용에 의해 중추신경계와 말초신경계가 심각한 손상을 받을 수가 있다. 기계적인 손상은 신경계의 모든 수준에 영향을 줄 수 있다.

압박은 보통 뇌의 내부나 뇌경질막의 내외에 생긴 혈전에 의해 발생하지만 혈관에서 액이 밖으로 새어나가 생기는 선천성뇌수종도 있다. 발작과 정신분열, 인성의 변화 등도 일어날 수 있고, 때로 일시적인 의식상실을 가져오는 뇌진탕도 나타난다. 중추신경계 뉴런은 손상 후 대체가 되지 않아 척수가 손상되면 수의운동과 감각의 영구적 손실을 초래한다.

종양은 신경계를 침범하며 침범 부위는 뇌막·뇌·척수·척수근·말초신경 등 다양하다. 말초신경의 경우는 대개 양성인데, 종양은 발생부위의 조직을 파괴하고 이웃해 있는 조직을 압박하며 두개내압을 증가시킨다. 신경계 밖에서 기원한 것이 신경계를 침범할 수도 있으며 뇌출혈발작증후군을 비롯한 혈관계 질환도 중요한 병리적 원인 중의 하나이다.

중추신경계는 대사율이 높아서 순환에 이상이 생기면 뉴런에 비가역적 손상이 생기고 말초신경계는 중추신경계에 비해 오래 견딘다. 동맥파열로 인한 출혈은 더욱 위험하다. 그외의 병리과정에는 탈수초나 변성도 있다.

수초가 반흔조직으로 대체되면 충격전도가 방해를 받아 축색이 손상받는 것과 같은 결과를 초래하는데, 이런 탈수초현상은 선천성대사장애나 바이러스성 감염으로 일어나기도 한다(→ 탈수초성 신경병증). 변성은 확실한 이유없이 뉴런이 점차 파괴되는 것으로서 알츠하이머병은 주로 대뇌피질을, 헌팅턴 무도병이나 파킨슨병은 기저핵과 대뇌피질을, 운동뉴런질병은 피질핵수로와 복각세포(ventral-horn cell)를, 척수소뇌변성은 척수·소뇌뿐만 아니라 때로는 말초신경에 이르는 긴 경로를 공격한다. 전기활동의 장애로 나타나는 질병에는 간질발작이 있는데, 이는 회색질의 전하가 갑자기 변하는 것이며, 수면발작(narcolepsy)은 수면 메커니즘의 장애로 발생한다.

신경계 질병과 장애의 종류

두개골과 척추골

발생시 신경관의 정상적인 폐쇄에 이상이 생기면 심각한 결과가 나타나는데 가장 심한 경우는 무뇌증(無腦症)이다.

척수나 척주관 하부의 폐쇄이상으로 이분척추골(spina bifida)이 되기도 한다(→ 신경관결손). 뇌막주머니가 돌출한 수막류(meningocele)나 수막척수류(meningomyelocele)는 대뇌의 기능손상, 방광이나 대변배설의 조절이상 등을 일으킨다. 신생아는 대개 머리가 확장되는 뇌수종을 일으키는데, 뇌척수액의 배수가 안 되어 생기며 주로 제4뇌실에서 발생한다.

다른 선천성 기형으로는 소두증(小頭症)과 대두증(大頭症)이 있고, 협두증(狹頭症)은 머리뼈봉합이 발달되지 않아 두개골이 기형으로 자란다.

반측위축(hemiatrophy)은 두개골과 얼굴의 반쪽이 제대로 발달되지 않는 것이며, 편평두개저(platybasin)는 뒤두개우묵(posterior cranial fossa)이 비정상적으로 얕은 기형으로 척주관이 위로 돌출하여 두개골의 밑부분을 누르기도 한다.

소뇌·연수의 조직이 경구부분으로 돌출하여 소뇌의 기능부전, 뇌수종, 척수 중심관의 확장을 보이는 아르놀드-키아리기형(ArnoldChiari deformity)도 볼 수 있다.

두개관의 골절은 흔히 일어나지만 골절이 선형으로 일어나고 다른 조직에 압박을 가하지 않는 한 별다른 치료는 필요 없다. 중이와 비동(nasal sinus)을 가로지르는 골절은 두개강 내로 미생물이 침입할 수 있는 통로를 제공하기 때문에 위험하고 두개골 아래면에서는 골절선을 지나는 뇌신경에 손상을 준다.

맨 위 2개의 경추골 사이에 생기는 치양(odontoid)의 골절은 척수를 압박해 손상을 준다.

척추골의 골절·탈구는 주로 목에서 일어나고 척수에 손상을 줄 위험이 높으나 요추골과 그 이하에서 일어나는 것은 덜 위험하다. 외상뿐만 아니라 속발성악성종양, 결핵과 같은 감염과 선천성골질환 등도 척수나 척추골에 영향을 줄 수 있다. 두개골 아래면에 생긴 종양은 아래쪽 뇌신경과 연수·경수 부분을 압박한다.

척수에 영향을 주는 가장 흔한 장애는 사고로 인한 외상이나 선천적인 원인으로 생긴다. 척추증(spondylosis)에서는 뼈돌기의 돌출, 인대의 비대, 척추 사이 원반의 변성·돌출 등이 일어나는데, 뒤로 돌출하면 인대를 변형시키고 신경근을 압박해 통증·약화·무감각을 초래한다(→ 척추분리증). 척추탈위증(spondylolisthesis)은 척추골 하나가 미끄러져 나간 것으로 선천적으로나 외상으로 발생한다.

감염·종양·골질환 역시 척추골장애를 일으킬 수 있고 통증과 신경근·척수의 손상이 나타난다. 척수가 직접 감염되는 경우는 드물고 다른 부위의 림프종이나 양성종양으로 인해서 2차적으로 발생한다. 파제트병·골연화증·골다공증은 골을 연화시켜 척수와 신경근을 압박할 수 있다.

뇌막과 뇌척수액

척수액 순환에 장애가 생겨 축적이 되는 경우가 있다.

폐쇄성뇌수종은 뇌실이 비대되고 주변 뇌의 위축과 두개내압의 상승을 가져와 시신경비대·뇌신경마비·두통·구토 등을 일으킨다(→ 뇌수종). 시상정맥동으로 가는 통로가 막히는 교통성뇌수종은 덜 심각하며, 치매와 걸음걸이 장애가 주요증상이고 단락(shunt)을 만들어주면 어느 정도 치료가 된다. 머리 부위의 큰 병변(예를 들면 혈전·종양·농양 등)으로 인해서 또는 뇌척수액의 유출경로가 압박되어 두개내압이 증가하여 뇌실 내의 액체나 혈액량이 감소한다.

뇌부종은 세포내외에 액체가 많아지는 경우로 두개내압의 증가를 가져오며, 뇌염·농양·머리부상·산소결핍·뇌출혈발작증후군·독소 등에 의해 일어난다. 또한 뇌척수액이 두개골 아래면에 생긴 골절을 통해 새어나가 코나 귀로 흐를 수 있고, 요추천자(lumbar puncture) 후 바늘을 빼면 조직으로 흘러들어 갈 수 있다.

이때는 뇌척수액의 압력감소로 인해 뇌가 뇌막쪽으로 밀리고 두통이 생긴다.

외상의 경우에는 뇌막에 생긴 구멍을 막아줘야 한다. 경질막 바깥과 밑에 생긴 혈병이 흔히 외상을 일으키는데, 경막외혈종은 측두골에 골절을 일으켜 중간뇌막동맥을 파열시키고 분출된 혈액이 경질막을 찢어서 두개내압이 증가되며 외과적으로 제거하지 않으면 죽는다.

경막하혈종은 경막외혈종에 비해 급성은 아니지만 역시 수술로 제거해야 한다.

수막염은 미생물과 화학물질이 원인이며, 미생물은 골절·감염·선천성결함 등으로 혈액뇌장벽이 파괴되는 경우에만 확산된다. (→ 수막염) 대개 기면(嗜眠)상태에 빠지고 발열·두통·구토·발작과 목의 경직 등이 나타난다.

세균성뇌막염은 항생제를 투여하여 치료하며 치사율은 약 5%이고, 뇌신경마비(청각)나 정상압뇌수종 등이 생기기도 한다. 비세균성뇌막염은 두통·발열 등이 나타나지만, 뚜렷하게 아프다는 느낌은 들지 않는다.

뇌막에 영향을 주는 종양은 보통 악성이며 수모세포종(medulloblastoma) 같은 뇌종양·림프종·백혈병·유방암 등에서 전이되고, 약물·방사선 치료를 한다. 뇌막의 양성종양인 수막종(meningioma)은 뒤두개우묵이나 두개골 아래면에서 일어나며 뇌나 뇌신경을 압박하며 손상시키고 발작을 일으킨다.

CAT로 명확히 진단되고 완전하게 제거되며 예후가 좋다.

말초신경계

말초신경의 질환은 유전적·후천적이며, 진전속도도 다양하고 운동·감각·자율신경이 각기 또는 모두 포함될 수 있다.

복각뉴런의 손상은 근육위축·근긴장·근력감소·속상수축과 반사의 감소나 상실 등으로 나타난다. 배근신경절뉴런(dorsal-root ganglion n#128n)의 손상은 구심성이므로 사지의 반사궁이 방해를 받고, 영향을 받은 뉴런에 따라 여러 종류의 감각상실이 일어난다. 소아마비에 의해 척수의 복각세포들이 무더기로 손상되면 속상수축·근육약화·위축 등이 나타나고, 호흡기 근육이 침범되면 생명이 위험하다.

유전성운동신경병증은 복각에 있는 여러 뉴런에 생기는 장애로 아기나 어린이에게 발생하고 생후 1년 내에 발병하면 죽는다. 호흡장애, 빠는 힘의 약화, 근육약화, 특히 상지연결대와 하지연결대가 영향을 받는다. 근전도검사와 생검으로 확인하나 효과적인 치료법은 없다.

5~15세에 발병하며 느리게 진전되나 만성근육약화나 측만증(scoliosis) 같은 골격기형을 남긴다. 노인에게서 나타나는 운동뉴런질환은 근위축성측삭경화증으로서 치명적인 진행성 장애이며 복각뉴런, 연수의 운동핵뉴런, 피질척수로에 영향을 준다. 사지근육 중 2개 이상에서 약화·위축·속상수축이 나타나고 정신과 감각계는 영향을 받지 않는다. 원인이 알려져 있지 않아서 치료가 불가능하다.

감각신경병증은 유전·독물질·당뇨병·비타민결핍증·대상포진 등이 원인일 수도 있다.

신경손상은 신경무동작증·축색절단증·신경단열증 등이 있다. 샤르코-마리-투스병 같은 유전성질환은 운동·감각 신경병증이 모두 포함되어 원위부 운동약화, 위축, 반사감소 등이 나타난다. 후천적인 경우는 디프테리아·당뇨병의 합병증으로 나타나며 작은 혈관들의 손상으로 인해 발생한다. 운동감각, 자율신경계 혹은 그것이 혼합된 신경병증을 보이며 통증이 심하다.

슈반 세포 질병뿐만 아니라 나병·대사질환·암·골수종·이상단백혈증(dusproteinemia)도 탈수초신경병증을 일으킨다.

급성염증성신경병증은 중요한 탈수초신경병증으로서 자가면역성 공격에 의해 수초가 상실되어 근육약화가 진행되고 반사가 상실되는 것이다.

빈혈성신경병증은 외부압박으로 인한 혈관폐쇄로 인해 일어나며 슈반 세포의 손상을 일으킨다. 흔한 신경압박증후군(nerve-compression syndrome)으로는 손목에서 정중신경이 압박되는 수근관증후군(carpal tunnel syndrome)이 있고 통증·무감각·따끔거림·손가락기능의 약화 등을 보인다.

전기진단법으로 진단하고 수술로 치료한다.

자율신경계신경병증을 유전적·후천적일 수도 있으며 신경상해·당뇨병·척수로(脊髓癆 tabes dorsalis)·귈랑-바레증후군·대사장애 등의 합병증으로 나타날 수도 있다. 뇌간이나 시상하부의 교감·부교감 신경로의 손상도 현기증, 배뇨·배변 조절기능장애, 발기불능 등의 증상을 일으키고 신경전달물질의 투여와 혈액량의 증가 등으로 개선된다.

신경통은 신경질환으로 인한 통증으로, 흔한 것은 신경통성근위축증으로 어깨 부위에 심한 통증과 팔신경얼기의 신경에 의한 근육약화와 위축을 수반한다.

신경근접합부의 질환으로는 중증근무력증이 가장 흔한데 운동종말판의 수용체가 항체로 둘러싸여 아세틸콜린이 결합을 못하게 되어 근섬유의 탈분극이 일어나지 못해서 발생한다. (→ 중증근무력증)흉선의 제거, 아세틸콜린 효과를 증진시키는 약, 면역계의 억제 등을 통해 치료한다.

신경근접합부·전달의 장애는 약물치료, 암의 합병증 또는 보툴리누스균·진드기에 의한 중독으로도 일어난다.

운동뉴런질환이 2차적으로 근육에 영향을 주기도 한다. 유전성근이영양증 중에서 가장 잘 알려지고 심각한 것은 뒤시엔느근이영양증으로, 남자에게만 나타나며 3세 정도에 시작하여 점차 퇴행현상을 보이다가 20대초에 죽는다.

이에 비해 10대 초반에 발생하는 안면견갑상완근이영양증은 더 양성적인 예후를 보이고 얼굴·상지연결대·팔의 근육약화를 보인다. 안인두근이영양증은 눈 근육에 증상이 나타나서 얼굴·사지 등으로 퍼진다.

근긴장성이영양증은 얼굴·연결대 근육의 약화를 가져온다.

선천성근긴장증도 근육이완이 잘 되지 않지만, 이영양증과는 달리 근육약화는 보이지 않고 근육이 강하게 잘 발달되어 있다. 근육이완은 페닐히단토인·퀴닌 등으로 치료한다. 선천성근증은 근육의 발달은 비정상적이지만 진행성은 아니며 현미경생검으로 진단한다. 생검시 근섬유에 지방이 축적되어 있는 지질축적근증은 카르니틴대사의 장애와 관련되어 있고, 평생동안 서서히 진행된다.

글리코겐을 젖산으로 분해하는 효소가 결핍되면 글리코겐축적질환이 일어나고 근육의 피로·동통·근육통이 나타난다. 근육의 지나친 사용, 상해, 독물질 등으로 근육이 손상되면 미오글로빈이 소변으로 방출되는 미오글로빈뇨증이 생기는데, 선천성대사장애로 기인하며 근육장애가 동반될 수 있다.

고열과 근육경직이 나타나는 악성고열은 마취제나 근육이완제로 인해 유발되는데 매우 위급한 상태로, 체온을 내리고 젖산의 축적을 해소시키며 때로는 근육이완을 위해 단트롤렌나트륨을 투여한다.

근육염은 바이러스감염으로, 부종·통증·약화 등이 나타난다. 가장 심각한 것은 피부근염으로, 피부 피하조직 근육의 비화농성염증으로 자가면역질환이다. 근전도검사·생검·혈장효소농도 등으로 진단하며 스테로이드와 면역억제제로 치료한다.

다발성근육류머티즘도 자가면역질환으로서 55세 이상의 여성에게 나타나고, 근육강직·권태감·체중감소·근육연화·미열 등이 나타난다. 때로 눈동맥이 감염되면 실명하기 때문에 빠른 진단이 필요하다.

척수

척수소뇌변성(spinocerebellar degeneration) 은 유전성이며 20대 이전에 척수의 등쪽기둥·피질척수로·척수소뇌로의 기능 이상으로 위치감각, 걸음걸이, 사지의 힘, 균형, 공조기능에 어려움을 느낀다.

척수염(myelitis)은 대개 바이러스감염에 의하여 몸통이나 주변의 연결대에 심한 통증이 오고 운동·감각의 상실, 방광기능상실, 수막자극증, 열 등이 주요 특징이다. 척수로는 매독을 일으키는 스피로헤타에 의해 배근신경절이 감염되는 것이며, 척수등쪽기둥의 변성은 연결대의 심한 통증, 위치감각상실이 주요증상이다.

또한 척수손상은 척추골절·탈구 등으로 생길 수 있다(→ 손상). 상해 정도에 따라 척수기능이 손상을 받는데, 일시적인 약화나 과도반사일 수도 있고 양측마비가 일어나 모든 감각을 다 잃기도 한다. 하행운동신경로 손상으로 인한 마비는 이완을 보이다가 경직이 된다.

경추골이 상해를 받으면 횡격막이 마비되고 호흡이 불가능해져 생명을 위협한다. 중추신경계 뉴런은 재생이 불가능하므로 지지요법에 의존할 뿐 다른 방도는 없다.

척수의 내인성종양에는 뇌실막세포종(ependymomas)이나 성상세포종(astrocytomas)과 양성인 혈관종이나 낭포가 있다. 외인성종양은 유방암·폐암·신장암·전립선암의 침입으로 인한 속발성 악성종양과 신경섬유종, 뇌막종으로 인한 양성종양이 있다.

경질막바깥에서 생기는 종양으로는 림프종·지방종·척색종이 있는데 이들은 모두 척수신경근을 자극하여 통증과 따끔거림을 유발한다.

그외에 비타민 B12의 결핍으로 발병하는 아급성결합성척수변성은 피질척수로와 척수등쪽기둥의 두 신경로가 미엘린을 상실하며, 커다란 배근신경절뉴런에서 가장 손상이 많이 일어난다.

척수의 혈관에 질환이 생기는 경우는 드물지만 대동맥질환으로 인해 척수로 가는 동맥에 이상이 생길 수 있고 동맥과 정맥의 기형으로 인한 출혈도 있을 수 있다.

경추골의 가운데 부분에 공동이 생기는 척수공동증(脊髓空洞症)은 신장반사의 결핍, 근육위축, 감각상실, 피부의 통증과 피질척수로의 압박을 유발한다. CAT·근전도검사·MRI로 진단하고, 강을 배액시키고 압박파의 진행을 억제하는 수술로 증세가 호전될 수 있다. 노인들에게서 발생하는 다발성 경화증은 대부분 척수에서 나타나며 피질척수로나 척수등쪽기둥이 주요 침범부위이다.

뇌신경

후각신경은 머리의 부상이나 앞두개우묵에 생긴 종양으로 인한 압박으로 기능저하를 일으켜 4가지 기본맛을 제외한 미각을 상실한다.

시신경질환이나 후두엽으로 가는 신경로의 질환으로 시계장애가 일어날 수 있다. 시신경염은 대개 유전성이지만 탈수초질환이나 노인의 경우 국소성빈혈도 원인이 될 수 있다. 원인에 따라 시각상실 정도와 회복 정도가 다르다. 망막의 혈관질병은 망막의 동맥 또는 정맥의 폐쇄나 목동맥에서 온 혈병에 의해 망막소동맥이 일시적으로 막히는 경우를 들 수 있다. 시신경로의 병변은 시각교차 위에 압력이 주어지거나 동맥류, 뇌하수체종양, 뇌출혈발작증후군 등으로도 일어난다. 동안신경·도르래신경·외향신경 손상은 신경로에 생긴 병변과 당뇨병·혈관질환·머리손상·국소감염·신경병증 등에 의해 발생한다.

호르너증후군(Horner's syndrome)은 동안신경이 손상을 받아서 동공이 확대되고, 뇌간에서 동공으로 가는 교감신경이 방해됨에 따라 눈꺼풀이 처지고 동공이 작아진다. 뇌간의 국소병변이 눈의 움직임을 마비시킬 수도 있고 중증근무력증·근증이 근육에 영향을 주기도 한다.

안구는 보통 뇌간·전정·소뇌의 질환에 의해 발생하나 유전적 결함일 수도 있다. 3차신경의 손상은 얼굴의 무감각을 초래하며 두개강·비강·인두 내의 종양이나 뇌간장애에 의해 생긴다. 3차신경통(tic douloureux)은 심하게 반복적·불규칙적으로 나타나는 통증으로 얼굴의 반쪽 아래에 나타난다. 노인들에게 많으며 신경 위에 놓인 동맥고리를 제거하는 미세수술을 통해 치료한다.

카르바마제핀·디페닐히단토인·바크로펜 등의 약으로 통증을 제거한다.

안면신경은 벨마비(Bell's palsy)가 가장 흔한 병변인데 한쪽 안면근육이 모두 약화되고 귀 근처에서 통증을 느끼고 소리가 비정상적으로 크게 들리며 혀 앞부분의 미각이 상실된다.

단순포진바이러스, 뇌간이나 소뇌-뇌교 사이의 병변, 중이감염, 두개바닥골절, 이하선질환도 원인이 된다. 귈랑-바레증후군은 양쪽의 안면근육이 약화되고 편측안면경련에서는 얼굴 한쪽의 반복적 수축이 일어난다. 슈반 세포의 양성종양·동맥류·뇌막종·약물독성·뇌출혈 등에 의해 신경이 소뇌-뇌교 부위에서 압박되는 것이 가장 흔한 청각상실의 원인이며 내이에 액체가 고이면 청각상실을 가속시키고 이명(耳鳴)이 생긴다.

전정신경 손상의 주된 증상은 현기증이며 내이나 전정달팽이신경의 바이러스감염에 의해 생긴다. 9~12번 신경의 질환은 삼키고 말하는 운동능력의 상실과 목근육의 약화를 보인다. 특히 연속성마비(bulbar palsy)는 질식이 될 수 있으므로 위험하다.

연수신경질병 중 가장 중요한 것은 디프테리아·소아마비·보툴리우스중독과 같은 운동신경병증과 종양에 의한 신경압박이다.

뇌간

병변이 생긴 부위와 병리적 특성에 따라 여러 증후군을 초래한다.

뇌염은 뇌간을 침범한 후 뇌신경, 소뇌, 교뇌와 연수 내의 상행·하행 신경로, 그물구성체, 부활계(reticular activating system), 안구의 공간적 움직임 등에 영향을 준다. 뇌간의 뇌출혈은 여러 증후군을 초래하고, 악성종양도 일으키며, 다발성경화증도 뇌간 기능장애의 흔한 원인이다. 연수공동증에서는 뇌간 내에 강이 생기고 뇌신경마비, 소뇌·신경로 손상 등을 보인다.

베르니케병은 티아민결핍으로 발병하며 알코올 중독자에게서 자주 나타난다.

뇌교에 부종이 생기면 그곳에서 교차하는 신경들을 압박하고 기능장애를 가져오며 탈수초현상을 일으킨다. 의식이 억제되고 사지의 경직성마비가 일어나고 사망할 수도 있다. 뇌간의 청색반점과 수뇌솔기의 솔기핵에 문제가 생기면 수면에 장애가 생긴다. 발작성수면은 유전성으로 낮동안 수면을 저지할 수 없는 것으로서 환각과 함께 탈력발작(ataplexy)이 일어난다.

더 흔한 수면장애에는 심리적인 것이거나 시상하부질환의 합병증인 불면증과, 원인이 밝혀지지 않은 몽유병이 있다.

소뇌

척수소뇌변성은 중추신경계의 일부와 말초신경의 유전성위축이다.

소뇌와 그 신경들에 영향을 주고 올리브핵·시신경·척수등쪽기둥·피질척수로 등에 영향을 준다. 대개 20세 이전에 발병하나 발병시기와 증상은 다양하고 가장 흔한 예는 프리이드라이히운동실조이다. 염증질환은 내이감염이 정맥을 타고 뒤두개우묵으로 배액되어 일어나고, 소뇌염은 어린이에서 바이러스 감염으로 일어난다.

소뇌출혈은 고혈압환자에게서 발병하고 갑작스런 두통과 목경직이 나타나며 혈병의 외과적 제거가 중요하다(→ 뇌종양). 또한 탈수초현상은 소뇌와 그 신경망에서도 흔히 볼 수 있다.

소뇌의 대사질환성장애는 알코올 중독, 티아민·니코틴산 결핍, 갑상선기능저하증, 간질치료약인 디페닐히단토인의 독성 등으로 발병한다.

대표적인 증상은 몸통과 사지의 공조상실, 운동실조이다. 달팽이신경의 전정 부위에 생긴 양성종양이 소뇌를 압박하여 한쪽의 기능장애를 일으키기도 하나 악성성상세포종이나 다른 곳에 발생한 암이 전이되는 경우가 더 많다. 어린이들은 연수종이 소뇌의 중심부를 파괴시켜 보행성운동실조(gait ataxia)를 나타내기도 한다.

기저핵

기저핵은 수의운동에 관여한다.

파킨슨병은 뇌간의 핵인 흑색질과 청색반점세포들의 변성 또는 그들과 기저핵 사이 신경의 변성에 의해 발생하며, 도파민의 결핍을 보인다(→ 파킨슨병). 중년 이후에 나타나며 운동이 느려지고 근육경직, 사지경련, 지적 기민성 상실, 우울증도 보인다. 레보도파를 경구투여하거나 브로모크립턴·페르콜리드·아만티딘·데프레닐 등으로 치료한다. 근육이 계속 수축되어 머리·얼굴·몸통·사지 등의 비정상적인 자세와 불수의 운동을 초래하는 근긴장이상은 생화학적·해부학적 근거가 불분명하다.

고통스럽게 뒤틀리는 근긴장이상은 유전성이며 어느 근육에서나 일어날 수 있고 주로 어린이에게서 나타난다. 심한 경우에는 시상 부위를 수술하여 치료한다. 경련도 근긴장이상과 관련이 있고, 짧고 목적이 결여된 고정된 움직임을 보이며 원인은 모른다. 무도병은 춤추는 듯한 불수의적 움직임을 하는 것으로 꼬리핵(caudate nucleus)의 이상으로 일어난다.

유전성인 헌팅턴무도병이 가장 중요한 무도병질환이고, 자극과민성, 우울증, 알코올 중독 경향을 보이며 페노티아진이나 부티로페놀 같은 약으로 치료하면 움직임은 조절이 되지만 정신증상은 그대로이다. 본태성진전(essential tremor)은 어느 연령층에서나 발병하는 유전성질환으로 주로 글씨를 쓰는 동안 나타난다.

아드레날린차단제와 프리미돈이 효과적이다.

대뇌

두개뇌손상은 잠시 의식을 잃는 진탕(concussion)이나 뇌좌상, 뇌조직의 열상 등을 일으킨다.

이때 합병증으로 경막외혈종이 일어나기도 하는데 동맥혈이 경질막과 두개골의 안쪽 공간으로 펌프되어 뇌를 압박한다. 혈병을 제거하지 않으면 죽는다. 경막하혈종은 작은 정맥들의 파열이 뒤따르며 아급성 또는 만성이고 두통·발작·지능감퇴 등을 초래하며 혈병 제거가 일반적인 치료법이다. 두개뇌손상으로 인한 다른 합병증으로는 뇌신경마비·거미막하출혈·경동맥혈전증·뇌척수액누출·두개내감염이 있고, 증상으로는 치매·발작·자극과민성·피로·두통·불면증·집중력상실·기억저하 등이 있다.

뇌성마비는 출생 전후에 뇌에 손상이 생긴 경우인데 저산소증·질식 등이 가장 큰 원인이다.

정신지체는 운동·언어·사회적응력의 전반적인 발달이 늦어지는 것으로 여러 가지 원인이 있다(→ 다운증후군). 유전적일 수도 있고 임신시 감염·독성물질, 분만시 질식, 출생 후의 영양결핍, 뇌막염, 뇌염, 외상, 독소도 원인이 된다( → 다운증후군).

치매는 뇌의 기질적 질병에 의해 지적 능력이 감퇴되는 것으로 인성의 둔화·경직, 집중력 상실, 이해능력 저하가 나타나고 사회적 행동도 어려워지고 정신분열증의 증상도 보인다.

뇌의 생검에서 대뇌피질의 뉴런이 변화를 보인다(`→ 알츠하이머병, 치매).

간질은 재발성 발작이 일어나는 질환으로 전세계 인구의 1~2%로 추산된다. (→ 뇌전증)원인을 알 수 없는 원발성간질과 뇌의 구조적 병변에 의한 속발성간질로 나누어진다. 발푸르산·에토숙시미드, 클로나제탐, 디페닐히단토인, 카르바마제핀 등으로 치료한다.

두통에는 혈관성두통·긴장성두통·견인성두통·연관성두통의 4가지 주요형태가 있다.

(→ 두통)혈관성두통에는 편두통과 혈관벽의 질병으로 두개골 내 동맥벽이 비정상적으로 신장되어 생기는 두통이 있다. 편두통은 지나친 수면이나 수면부족 또는 스트레스·피임약·월경·초콜릿·화학조미료 등의 음식섭취로 일어난다. 긴장성두통은 스트레스나 목관절의 관절염이 원인이다.

견인성두통은 통증에 민감한 구조의 염좌·출혈·종양·감염과 뇌척수액 흐름의 장애, 요추천자 후 누출 등이 원인이고, 연관성두통은 눈의 굴절오차, 녹내장, 비강종양, 감염, 이의 감염, 목의 관절염으로 인한다. 대뇌의 감염으로는 뇌염과 뇌막염이 있고, 농양(absceso)은 다른 곳에서 발생한 감염이 혈류를 타고 대뇌로 유입되거나 두개골절 후 나타난다(→ 농양).

후천성면역결핍증(AIDS)이 면역체계를 약화시켜 뇌염·결핵 등이 침입할 수 있고 심내막염·홍역 등이 감염되어 급성신경질환이 일어나 뇌막자극·발열·의식감퇴·발작·탈수초현상과 두개내압의 증가 등을 일으키고 급성알레르기성뇌척수염을 일으키기도 한다(→ 후천성면역결핍증).

매독에 걸리면 1기매독에서는 감염부위에 하감이 생기고, 2기매독에서는 피부발진·뇌막염이 나타나며, 3기매독에서는 스피로헤타가 신경계에 침범하여 만성매독성뇌염·치매 등이 나타난다.

슬로우바이러스의 침입을 받으면 비정상적인 불수의운동, 치매, 운동기능장애가 나타난다.

성인에게서 볼 수 있는 크로이츠펠트-야콥병(Creutzfeldt-Jakob disease)은 치명적이고 치료법도 없다. 아급성경화성범내염(subacute sclerosing panencephalitis)은 정신능력 상실과 근육강직이 나타나고 어린이나 청년에게서 나타난다. 진행성다병소성백질뇌증(progressive multifocal leukoencephalopathy)도 치사성질환으로 뇌의 백색질, 소뇌, 척수에 탈수초화를 나타낸다.

종양은 직접적·간접적으로 뇌를 침범하는데 직접적인 효과는 조직의 대체나 압박으로 나타나고, 간접적인 효과는 두개내압의 상승으로 나타난다.

양성종양으로는, 전정와우신경종·두개종양·뇌막종 등이 흔하고 뇌하수체선종은 시계장해와 두개내압 증가를 초래한다. 수술로 제거하거나 브로모크립턴으로 치료한다. 이와 비슷한 두개인두종도 수술로 제거하며, 뇌실에서 발견되는 콜로이드낭포는 두개내압의 증가로 두통·의식상실 등을 일으킨다.

그외에 기생충성낭·육아종·결핵종·유피낭포 등이 있다. 악성종양에서는, 신경교세포의 교종이 가장 흔하며 보통 수술이 필요하다. 그외에 폐암·유방암·갑상성암·신장암 등 다른 부위에서 생긴 종양의 전이로 인한 2차종양이 흔히 발생한다. 몸의 어느 한 부분에서 생긴 암이 뇌나 척수로 확산되지 않은 채 신경계손상을 보이는 비전이성증후군에는 치매·소뇌변성·말초신경이상·운동종판질환·근육약화·근육소모 등이 있다.

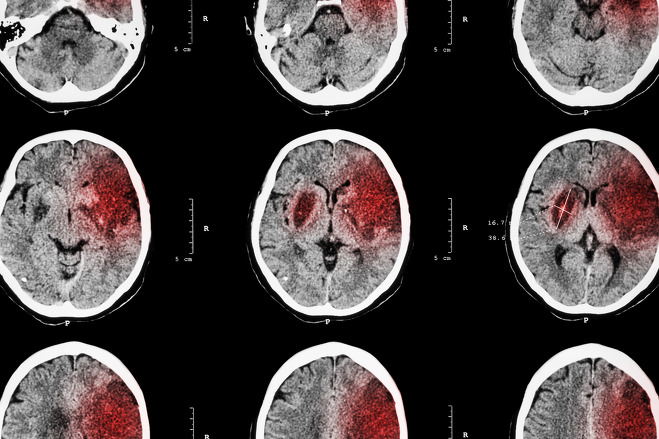

속목동맥과 척추동맥의 자율적 조절이 상실되어 뇌에 혈액공급이 되지 않는 상태를 뇌출혈발작증후군(stroke sydrome)이라 하며, 뇌의 한 부분에 혈액을 공급하는 혈관이 일시적·영구적으로 봉쇄되는 경우와 혈관 자체에 출혈이 일어나는 2가지 주요형태가 있다.(→ 뇌출혈발작증후군)

폐색성뇌출혈발작증후군은 증상이 가장 약하고 수분 내지 수시간 동안 지속되며 콜레스테롤이나 혈액세포조각이 뇌순환으로 휩쓸려 들어가 발생하는 일과성허혈성발작(transient ischemic attack/TIA), 증상이 3주동안 계속되는 가역성허혈성신경계결손, 점진적으로 악화되며 뇌나 목의 큰 혈관이 봉쇄되는 점진적뇌졸중, 혈액공급의 감소와 더불어 경색이 일어나 뇌조직이 죽게 되는 완전뇌졸중으로 나뉜다.

뇌출혈발작증후군을 일으키는 가장 일반적인 메커니즘은 동맥경화증으로서 동맥외벽에 궤양을 일으켜 혈병이 혈관강을 좁히거나 혈관을 막는다. 또한 고혈압으로 소동맥의 벽이 두꺼워지거나 퇴행하는 경우도 흔하다. 그외에 염증, 심한 편두통으로 인한 연축, 동맥벽의 균열, 직접적인 손상 등에 의해서도 일어난다. 다른 메커니즘으로는 뇌의 혈액공급이 감소하는 것을 들 수 있는데 심장마비나 심한 출혈과 함께 일어난다.

출혈성뇌출혈발작은 주로 고혈압환자의 혈관질병에서 기인하고 대뇌·뇌간·소뇌백질에서 가장 흔히 일어난다.

또한 동맥류, 동맥이나 정맥의 기형에 의해서도 일어난다. 뇌출혈발작증후군의 특징은 영향을 받은 뇌부위에 따라 다르다. 예를 들어 목동맥에서 일어나면 사지의 감각이 없고 약하며 언어장애가 생기고, 중간대뇌동맥손상일 경우에는 실어증·대뇌기능마비·편속부전마비·감각상실 등이 나타난다. 대뇌 내의 출혈은 조가비핵에서 가장 많이 발생하고 갑작스런 두통, 편속부전마비, 의식상실, 한쪽 눈의 상실을, 뇌교 속으로 출혈되면 사지마비·의식상실을, 소뇌의 출혈은 두통과 목의 경직 등을 일으킨다.

진단은 CAT와 혈관조영술로 하며, 치료는 순환계와 대사계를 지지하는 방향으로 이루어지고 허혈상태를 원래의 상태로 돌리는 치료법은 없다. 흡연·당뇨 등을 조심하고 때로 대뇌, 목의 주요동맥벽을 청소해주거나 수술로 혈병을 제거하기도 한다. 아스피린도 혈류의 혈병 형성을 감소시키는 경향이 있다.

많은 경우에 신경계 장애는 다른 부분의 질병에 의해 영향을 받는다.

시상하부·뇌하수체·갑상선·부갑상선·부신 등의 내분비계 질환으로 인해 근육·시각·자율신경계 등이 영향을 받으며, 간·폐·심장·신장 등도 신경계에 영향을 주고, 당뇨병, 경구피임약, 백혈병, 적혈구증가증(polycythema), 비타민 B12결핍증, 빈혈도 신경계이상의 원인이 된다.

여러 생화학적 장애도 신경계에 영향을 주는데 그 대부분은 선천적이고 치료가능한 경우는 소수에 불과하다.

7가지로 나눌 수 있는데, ① 단백질·아미노산장애, ② 지방·지방산대사장애, ③ 탄수화물대사장애, ④ 비타민결핍증, ⑤ 체액·무기질·전해질장애, ⑥ 신경피부증후군, ⑦ 약·금속·독성물질의 영향 등이다. 단백질·아미노산장애로는 페닐케톤뇨증·하르트누프병·호모시스틴뇨증을 들 수 있고, 지방대사장애로는 리소조옴병·스핑고리피드증·크라베병·파브리병·파아버병·니만-피크병·부신백질이영양증 등이 있다.

탄수화물대사장애로는 신생아의 갈락토스혈증·당원병·뮤코다당체침착증·뮤크리피드증 등이 있다.

체액·무기질장애로는 적혈구세포의 헴(heme)의 장애를 보이는 포르피린증, 구리대사장애인 멘케스병, 철의 축적을 보이는 할러포르덴-스파츠병, 요소의 농도가 증가하는 레쉬 - 니한증후군, 기저핵의 석회화로 인한 가족성부갑상선기능감퇴 등이 있다(→ 부갑상선기능저하증). 신경피부증후군은 유전적인 외배엽장애로서 신경섬유종증·모세혈관확장성운동실조·결절성경화증 등이 있다.

뇌는 체내에서 발생하거나 환경에서 오는 화학물질에 손상을 받기 쉽다. 납·금·수은 등의 중금속, 가솔린이나 톨루엔 같은 화학물질, 알코올, 전리방사선, 여러 종류의 약 등은 신경계에 매우 유독하다. 진정제나 알코올 등의 화학물질로 인한 독성뇌증, 약물의 장기복용이나 수은·망간 등으로 인한 급성근긴장이상·무도병·파킨슨병, 소뇌에 영향을 주는 디페닐히단토인·에틸알코올, 척수손상을 일으키는 전기쇼크·X선·중금속 등을 그 예로 들 수 있다.

코르티손 같은 약은 뇌의 수분함량을 증가시키고, 음식이나 약에 의해 편두통이 야기되기도 하며 피임약은 마비를 일으키기도 하고 트리탈로르에틸렌·스틸바이딘은 3차신경에, 아미노글리코시드는 청신경에 영향을 미친다. 혈압강하제는 여러 자율신경절에, 항생제·퀴닌은 신경근접합부의 신경충격전도에 영향을 미친다.

탈수초질환은 바이러스감염이나 예방접종에 의해 일어난다(→ 탈수초성 신경병증). 그중 미엘린이 파괴되는 다발성경화증이 가장 중요한 예이다.

이는 온대지방에 흔하고 여성에서 많이 나타나며 30~40대에 첫 증상이 나타난다. 원인은 알려져 있지 않으나 유전적인 것으로 보이며, 홍역·개디스템퍼 바이러스로 추정된다. 전형적인 증상은 눈의 통증, 시각약화, 복시, 안진, 언어장애, 얼굴의 무감각, 통증, 사지의 공조실패, 근육약화, 심건반사의 증가, 감각의 변화 등이고, 심하면 기억과 지능도 손상된다.

전기검사, 플라크의 유무, 뇌척수액의 감마글로불린 띠 등으로 진단한다. 발병 후 생존기간은 30년이 넘고, 치료는 부분적 증상을 치료하는 것이며 재발을 예방하거나 진행을 막기는 어렵다. 스테로이드계 약과 면역억제제 등이 주요치료약이다.