지각

다른 표기 언어 perception , 知覺요약 유기체(인간과 동물)가 감각기관을 통해 외부의 사물이나 자극을 의식하는 과정.

이 말은 오래전부터 널리 쓰이는 용어로 확고한 자리를 잡고 있지만, 최근 일부 심리학자들은 과정이나 활동이 포함되어 있다는 것을 강조하기 위해 지각과정이라는 말을 사용하기도 한다. 1765년 스코틀랜드의 철학자 T. 리드는 감각을 자극으로부터 즉각 얻어지는 직접적인 데이터에 적용하고, 지각은 감각을 자극과 관계지을 수 있는 것을 포함한 보다 넓은 의식(awareness)에 적용함으로써 감각과 지각을 구별했다.

감각과 지각의 정의와 앞으로 서술할 내용은 지각 가능한 물리적 실체가 존재한다고 하는 상식적인 가정에 기초하고 있다. 그러나 물리적 실체의 존재 그 자체에 대해 철학자들 사이에서 심각한 불일치를 보이고 있다는 것에 주의할 필요가 있다(→ 관념론).

학설

개요

지각의 여러 학설들은 유기체가 자신과 외계를 어떻게 의식하고 있는가에 대해 설명해야 한다.

유기체가 생존하고 적응해나가기 위해서는 자신을 둘러싼 환경에 대해 적절한 정보를 가지고 있어야 한다. 유기체가 과연 어떻게 정확히 지각할 수 있는지에 대한 대답은 여러 가지가 있다.

변별 심리학

실험실에서 피험동물 또는 피험자가 지각하고 있다는 증거를 파악하기 위해서는 그 피험동물 또는 피험자가 사물이나 상황에 대해 변별적으로 반응해야 한다.

적절한 변별이 생기고 있는 것을 확인하는 것이 그 과정이 의식적인지 무의식적인지를 확인하는 것보다 훨씬 용이하다. 유감스럽게도 자기 이외의 유기체의 내적 경험을 직접 관찰하는 것은 불가능하지만, 그들이 외부로 표현하는 반응은 직접 관찰할 수 있다. 2개의 크기가 같은 원판 가운데 항상 밝은 것에 먹이 상자로 가는 문의 표시가 되어 있다면 쥐가 그 2개의 원판 중 하나를 선택하는 학습은 언제나 가능하다.

쥐는 이렇게 해서 밝기의 차를 알아차릴 수 있다. 어떤 의미에서 그 쥐가 2개의 원판을 의식하고 있다고 말할 수 있을 지도 모르지만 그러한 질문을 실제로 제시할 수는 없다. 그것은 경험적으로 대답할 수 있는 것이 아니기 때문이다. 식사중 상대방과 대화에 몰두해 있던 사람이 문득 정신을 차렸을 때 그릇에 수북이 놓여 있던 아몬드가 모조리 없어지고 입 속에 한 알이 남아 있었다. 식탁 맞은편에 있던 사람은 그가 실제로 아몬드를 먹는 것을 보았다. 그는 아몬드를 다른 것들과 구별하고 있었으며 먹을 수 없는 것을 입에 넣지는 않았다.

많은 심리학자들은 이처럼 충분히 습관화된 변별은 무의식적인 것이라고 말할 것이다. 그러나 이 질문에 대한 정확한 대답은 의식은 무엇인가라는 정의에 의존해 결정해야 할 것이다. 일반적으로 이와 같은 법칙이 성립하므로 유기체가 어떻게 지각하고 있는가를 연구하기 위해서는 그 유기체가 자극을 어떻게 변별하고 있는가를 확실히 해두어야만 한다.

동질적 재현

고대 그리스인은 물체가 그 자체의 엷은 사진을 방출하면 그 사진이 감각에 의해 감각령에 전달되고 감각령은 그 사진을 지각함으써 물체를 의식한다고 믿었다.

이러한 생각은 심리학설에서도 종종 나타난다. 예를 들면 J. 로크는 1690년 지각한 대상의 제1성질과 제2성질을 구별했는데, 제1성질은 그 경험이 대상 자체의 성질과 유사한 성질, 즉 공간적 넓이 같은 것이고, 제2성질은 그 경험이 대상 자체와는 다른 성질, 즉 색깔과 같은 것이다. 현대적으로 말하면 제2성질은 경험과 자극 사이에 동질적 재현 관계가 없어도 함수적 의존관계가 있다.

예를 들어 외계의 대상에 대한 빨간색은 장파장(長波長)의 빛에 의존하지만 빨간색의 경험 그 자체에서는 길다고 하는 성질(長)도 파동적인 성질(波)도 찾을 수 없다(→ 시각). 1920년경 형태심리학자들은 지각학설로서 심리생리동형설(psychophysiological isomorphism)을 제안했다. 이 학설에서는 공간관계에 대해 지각경험과 그 기초가 되는 대뇌의 흥분 패턴 사이에는 점대점 대응이 있고, 모양이나 크기는 보존되지 않아도 한편의 공간적 순위(順位)의 전부는 다른 편의 공간적 순위로서 보존된다고 생각했다.

바꾸어 말하면 대뇌의 흥분 패턴과 지각 경험 사이의 대응은 위상적인(토폴로지컬) 대응이지만, 반드시 지형학적 대응은 아니라고 본다. 이 견해의 주된 증거는 대뇌의 시각령에서 흥분이 망막상의 흥분 패턴에 대해 위상적, 즉 점대점 대응이라고 하는 생리학적 시각에 기초하고 있다. 이렇게 서로 동형적 관계에 있는 4가지 패턴, 즉 투영되는 자극광의 패턴, 망막 위에서의 흥분 패턴, 대뇌시각령에서 신경전달에 의해 투사된 흥분 패턴, 시각 경험으로서의 패턴 등이 있다.

이 범주에서는 2차원적인 공간 패턴의 시지각에 대해서 단순한 지각의 동질적 재현설, 즉 근대적인 제1성질이 유지된다.

형태심리학자는 동형설을 더욱 전개시켰다. 그들은 이 원리가 3차원인 시공간의 지각에 대해서도 성립하고, 깊이와 입체성의 의식은 대뇌 흥분의 3차원적 넓이에 대응한다고 생각했으며, 나아가 강도·시간·운동의 지각경험도 동형적이라고 생각했다. 어떤 경우에 이 학설은 흥분의 최초 단계에서는 동질적이 아니고, 단순히 함수적으로 재현되는 것에 지나지 않는 자극 대상의 성질이 지각경험을 매개하는 대뇌의 장(場)에서 재구성된다는 것을 가정하고 있다.

예를 들어 깊이는 망막 위에서는 동질적이 아니고, 양쪽 눈에 비친 망막상(網膜像) 사이의 시차(視差)에 의해 대표된다. 동형설은 이 양안시차(兩眼視差)가 신경계의 활동에 작용하여 대뇌의 시각령에 입체적인 흥분의 장을 재구성한다고 가정한다. 이 자극의 장의 재구성이 대뇌에서 실제로 어떻게 해서 생기는가 또는 생기고 있는 것인가조차 아직도 결정적 증거를 얻지 못했다.

함수적 재현

모든 지각적 성질이 제1성질은 아니라는 것은 몇 개의 제2성질이 존재한다는 것을 보면 확실히 밝혀진다.

또는 모든 지각적 재현도 동질적이지 않고, 그 몇 개는 유사하지 않은 것 사이의 대응이고 그 대응이 함수적으로 규정되어 있다는 점에서 적절하다. 가시범위 내에서 장파장의 빛은 그것이 다른 파장의 빛과 섞이지 않고 색맹이 아닌 사람의 망막에 도달하는 한, 항상 붉게 보인다. 이것은 유사하지 않은 것 사이의 함수적 대응이며 분명히 지각의 동형설이 옳지 않음을 증명한다.

이 생각은 J. P. 뮐러의 특수신경 에너지 학설과 더불어 극히 오래된 것이다.

뮐러의 학설은 지각적 재현이 항상 동질적이라고 했던 이전 생각에 반대해 1826년 최초로 공식화되었다. 그는 예로부터 전해오는 오감(五感)에 대응하는 5개의 특수신경 에너지 또는 5개의 특수한 성질이 각각 존재하며, 감각령은 대상 자체의 성질을 지각하는 것이 아니라 대상이 흥분을 발생시켰던 신경의 성질을 지각한다고 보았다. 그는 빛과 시각의 경험이 전혀 다른 것임을 예로 들었다.

뮐러는 사람이 눈을 통해 빛이 있다는 것을 아는 이유는 망막이 빛에 의해 가장 흥분되기 쉬운 감수성의 특징(specific irritability)을 가지고 있기 때문이라고 했다. C. S. 셰링턴은 1906년에 적자극(適刺戟 adequate stimulus)이라는 말을 사용하여 각 감각기관과 그에 대응하는 자극 사이의 특수한 관계를 밝혀냈다. 안구에 대한 압력이 색 패턴의 지각경험을 생기게 하는 것처럼 일상적이지 않은 다른 자극이 비능률적으로 감각기관을 흥분시키면 틀린 지각경험이 생긴다. 모든 지각활동은 대뇌에서, 지각경험에서 자극이 지각될 때의 여러 성질들의 함수적 재현임을 시사하고 있다.

모든 경우는 아니라해도 자주 그 재현은 동질적, 즉 동형적이다. 어쩌면 지속시간, 자극강도, 2차원에서 시각적 또는 촉각적 공간 패턴, 시각적·촉각적·청각적 운동의 지각에는 자극 특성의 위상적인 재현이 존재할 것이다.

지각적 맥락

지금까지는 일상적인 지각에서 자극대상이 무엇인가를 확인하는 것이 가능한 지각 중 감각적 중핵만을 생각해왔다.

그러나 유기체가 찾고 있는 완전한 지각의 구성은 감각적 중핵만으로는 불충분하다. 지각대상을 충분히 확인하기 위해서는 감각적 중핵에 맥락이 더해질 필요가 있다. 나는 장미 향기를 맡는다. 무엇을 지각했나? 향기이다. 그러나 만약 연상에 의해서 향기 외에 장미의 시각적 이미지가 더해진다면 후각적 중핵이 동반한 시각적 맥락은 의미의 특수성을 높이고 지각은 보다 완전해진다. 얼굴을 본다. 그것은 낯선 얼굴이다.

다음, 하나의 이름을 떠올리면 이 맥락이 더해짐으로 인해 그 얼굴이 확인된다. 지각 맥락설은 기본적으로는 일종의 지각적 의미의 연합설이다. 지각적 의미의 연합설은 1709년 G. 버클리에 의해 고안되고 연합론자에 의해 발전되었으며(T. 브라운[1820], J. 밀[1829], W. 분트[1874]), 마침내 분트의 정신화학의 기초를 이룩했다. 분트의 정신화학에서 의미는 항상 복합적, 즉 2가지 이상 의식의 요소 연합에 의해 설명된다.

이처럼 수반하는 맥락을 형성하는 연합은 학습된 것인 경우도 많지만, 생득적인 반사인 경우도 있다. 예를 들어 유아는 갑자기 큰 소리에 자극되면 본능적으로 경악반사를 보인다. 이 반사는 학습된 것은 아니지만 소리를 '무엇인가 놀라게 하는 것'으로서 지각하게 하는 맥락을 구성한다. 또 빛으로부터 도망가는 원생동물은 빛을 피해야 하는 대상으로 지각한다고 볼 수 있는데 이 경우 빛이 중핵이고 도피가 맥락이다(→ 연합).

지각 맥락설은 1909년 E. B. 티치너에 의해 명명되었다.

그는 맥락이 의식적일 때도 있고 무의식적일 때도 있음을 지적하고, 일반적으로 신기한 것을 지각할 때에는 그것을 명확하게 하기 위해 의식적 맥락이 필요하지만 그 지각이 일상적이 되었을 때에는 의식적 맥락이 탈락함을 제시했다. 이때 의미는 무의식적으로 보존·유지되지만 그것은 유기체의 적절한 변별행동에 의해서 증명된다. 어떤 사람이 '아르갈리'(argali)라는 단어를 처음으로 볼 때는 그 단어가 무엇을 의미하는지 모르므로 지각은 불충분하다.

그러나 아르갈리는 야생 양의 일종이라는 것을 배운다든가 그 사진을 본다면 잠깐 사이에 아르갈리라는 언어적 중핵이 그것에 동반되는 맥락으로서 양(sheep)이나, 아르갈리의 시각적 이미지가 생기게 될 것이다. 아르갈리라는 단어가 익숙해지면 이 맥락의 의식은 탈락한다. 이 단어가 포함된 문장을 읽을 때 증명되는 것처럼 이 단어에 어울려 생기는 맥락에 주의하지 않아도 아르갈리의 의미를 이해하는 것이 가능하다.

새로운 말은 맥락을 필요로 하지만 독서를 많이 하는 경우에는 지각적 맥락이 생기는 시간이 없다. 이처럼 맥락설은 지각하고 있다는 증거가 변별에 의해 나타난다는 것을 다시 한번 생각하게 한다.

이상 서술한 지각의 이론은 상호보완적인 것으로 병립할 수 없는 것은 아니다. 지각에서 지각된 특성은 반드시 대뇌에 그 함수적 재현을 가지고 있다. 어떤 경우에는 이 재현은 동형적이고 나아가 흥분 초기의 단계에서는 자극의 장에 대한 위상적 대응이 생기지 않는 경우, 어떤 생리적 기제에 의해 대뇌의 장에서는 자극의 장에 대한 위상적 대응이 재구성되기도 한다.

여러 형태

개요

지각의 학설에 대해 서술한 것처럼 지각과정도 의식적인 경우와 무의식적인 경우가 있으며, 지각과정이 기능적으로 적절하게 운용되면 유기체는 자신을 둘러싼 환경에 대해 바른 정보를 얻을 수 있다.

지각, 특히 신기한 지각은 문맥의 감각적 중핵만이 아니고, 학습되어진 것의 연합 또는 생득적인 반사에 의해 보다 명확한 것이 된다.

지각적 재구성

실체경시(實體鏡視 stereoscopic vision)는 지각에서 자극대상의 특성이 어떻게 재구성되는가를 나타내기에 가장 적절한 예이다.

입체적 대상을 두 눈으로 보면 양쪽 눈의 망막에 약간 다른 상이 맺힌다. 이 경우 양쪽의 상이 단일한 지각야(知覺野)에 나타나기 때문에 이 2개 상 사이의 차이가 이중상를 만들어낸다고 생각할 것이다. 그러나 실제로는 2개의 망막상을 합치는 경우에 꼭 들어맞지 않음에도 불구하고 이중상은 생기지 않고 3차원 공간 중에서 입체적 대상을 지각하는 것이다.

이처럼 양안시(兩眼視)에서 각 대상을 단일한 것으로 본다는 사실은 재구성의 원리를 나타내는 한 예이다. 이 경우 이러한 종류의 지각의 생리학적 기초에 대해서는 양쪽 눈의 망막의 대응점은 대뇌의 동일영역에 투사된다고 하는 것 외에 명확하게 밝혀진 것은 거의 없다.

형태심리학자들은 항상성 현상(恒常性現象 constancy phenomenon)이라는 현상의 연구에 커다란 노력을 쏟아왔다.

항상성 현상이라는 것은 대상으로부터의 직접적 자극이 많이 변화해도 그 대상의 크기·모양·색상 등을 항상적인 것으로 보는 경향을 말한다. 예를 들어 멀어져가는 대상의 외관의 크기는 그 망막상이 작아지는 것만큼 빠르게 작아지는 것은 아니다. 실험 결과에 의하면 양쪽 눈이 자유시이면, 암실 안에서 빛을 받고 있는 원판은, 그것으로부터 6~60m로 멀어져가는 경우, 그 망막상의 지름이 1/10 정도로 감소함에도 불구하고 크기가 작아지는 것으로 보이지 않는다는 것을 증명하고 있다.

그러나 이러한 지각의 항상성은 피험자가 거리에 대한 단서를 어느 정도 이용할 수 있어, 그것에 의해 지각의 메커니즘이 거리에 따라 지각을 수정할 수 있는가에 의존한다. 한쪽 눈을 가린 채 피험자로부터 대상까지의 사이에 있는 다른 대상을 치워버리면 지각되는 크기는 망막상의 크기와 더불어 축소된다.

유기체에서 지각의 항상성이 생존과 적응에 유익하다는 것은 명확하다.

옥수수의 커다란 입자만을 선택하도록 훈련된 닭은 큰 망막상으로 맺히는 가까운 곳의 작은 입자보다도 작은 망막상으로 맺히는 멀리 있는 큰 입자를 선택한다는 것이 실험에 의해 증명되었다. 이 닭은 망막상에 직접적으로 반응하지 않고 큰 대상을 선택하는 경향이 있음을 나타내는 것이다. 대상을 비스듬히 바라보았기 때문에 그 망막상이 비뚤어져 있는 경우에도 대상의 모양은 지각적으로 재구성된다. 피험자가 정면에서 비스듬한 방향으로 움직여 동그란 대상의 망막상이 길쭉한 타원형이 되어도 원은 역시 원으로 보인다.

어떤 대상의 외관의 밝기도 조명의 변화와 상관없이 일정하게 보인다. 석탄은 밝은 태양 아래서도 검게 보이고 석탄으로 인식되며, 눈[雪]은 응달에 있어도 희게 보이고 눈으로 지각된다. 만일 이 두 대상을 원통을 통해 보면 각 대상의 사물로서의 성질을 아는 단서를 잃어버려 2가지 표면의 단순한 원형의 작은 부분만이 보이고, 태양에 비춰진 석탄은 응달의 눈보다 훨씬 밝게 보인다. 적당한 시간·공간의 간격에서 생기는 망막상의 불연속적 이동은, 연속적인 운동의 시각 경험을 생기게 한다.

영화는 이 가현운동의 원리를 이용한 것이다. 현실에서 불연속적인 이동을 연속적인 운동으로 보는 것은 때때로 본래 받았던 자극이 재구성되기 때문이다. 운동하는 대상은 눈을 그 대상에 맞추어 움직일 때만 명료하게 보이고, 그순간 그 대상의 상은 망막 위에서 일시적으로 정지하게 된다.

이처럼 망막 위에서의 불연속적인 이동은 연속적인 운동의 지각에서 항상 생기는 것이며 그 연속적인 운동의 지각은 반드시 대상의 연속적 운동의 재구성이다(→ 시각).

청각적 정위(定位) 역시 자극 사태가 지각과정에서 어떻게 재구성되는가를 보여주는 것이다. 양쪽 귀의 정가운데에서 생긴 소리는 양쪽 귀를 균등하게 자극하여, 오른쪽과 왼쪽에 있는 2가지의 소리로 들리는 것이 아니고 반드시 정가운데에 있는 소리로 정위된다.

그러나 오른쪽에서부터 오는 소리는 오른쪽 귀에서 보다 빨리, 보다 크게 들리고, 오른쪽에 있는 소리로 정위된다. 이처럼 일반적으로 양쪽 귀에 들리지만 어느 한편의 귀에서 보다 빨리 또는 보다 크게 들리는 소리는 그 귀 쪽으로 정위된다. 일반적으로 지각은 그것이 적절한 한, 자극 대상의 특성을 재구성하는 경향을 갖고 있다. 이 원리는 형태심리학에서 많이 연구되었으나, 양쪽 눈에 의한 시각의 단일성 등의 기본 사실에 대해서는 이미 옛날부터 인식되었던 것이다.

관계의 지각

지각의 거의 모든 경우는 절대적이라기보다는 상대적이다.

어느 대상은 다른 대상과 비교했을 때 최초로 그 지각된 크기를 가지게 되며 음의 높이, 시각적 밝기, 또한 색상까지도 정밀한 판단은 어떤 기준과의 비교에 의해서만 가능하다. 정확한 지각은 항상 관계의 지각이다. 음 높이의 지각이 상대적이고 멜로디나 하모니는 음계 사이의 관계에 기초하며 각 음의 절대적 높이에 의존하지 않는 것임은 잘 알려져 있다. 마찬가지로 밝기의 시지각도 상대적이다. 사람이나 다른 동물이 2가지의 회색 중 밝은 쪽을 선택하도록 학습되어진 경우, 같은 회색일지라도 어두운 회색과 어울려 있을 경우 선택하지만 보다 밝은 회색과 어울려 있을 경우에는 선택하지 않는다.

사람(성인·유아)·원숭이·개·쥐·꿀벌 등이 이러한 상대적 선택을 한다.

상하좌우의 시지각도 상대적이다. J. 케플러(1604) 이래, 눈의 망막 위에 투사된 외계의 영상은 상하좌우가 바뀌어져 있다는 것이 알려졌고 망막상이 거꾸로 있어도 왜 외계가 똑바로 보이는지에 대한 의문이 항상 제기되어왔다.

실제 망막상 그 자체는 상대적인 것이고, 그것이 어느 방향으로 회전되어도 항상 위는 아래의 반대이고, 오른쪽은 왼쪽의 반대이지만 상이 변형되는 것은 아니다. 이 뒤바뀐 망막상에서 연합에 의해 적절한 행동이 결합되는 것이다. 그때문에 망막의 상부에 투영된 대상에 닿으려고 할 때는 손을 아래로 뻗지 않으면 안 된다. 어떤 실험에서 피험자는 1주일 동안 역전되어 있는 망막상을 다시 역전시키는 렌즈계를 가진 안경을 계속 쓰게 했다. 이 경우 망막상은 똑바로 되어 있음에도 불구하고 외계는 처음에는 거꾸로 보인다.

그러나 이번에는 행동과의 연합이 역전되므로 거꾸로 된 상이 다시 똑바로 보이게 되는 것이다. 이 역전 안경을 벗었을 때 행동과의 연합은 경험에 의해 재역전되어야 한다.

무의식적 변별

변별이 의식적인지 무의식적인지는 거의 전적으로 의식의 정의에 의존한다.

그러나 정확한 변별이었다 하더라도 그 일에 관한 기억의 흔적을 남기지 못해 몇 분 후 또는 몇 초 후에 지각이 일어났는지 또는 무엇을 지각했는지를 피험자 자신이 말할 수 없는 경우, 통상 그 변별은 무의식적이라고 간주한다. 일상적이고 습관화된 변별은 모든 급속한 변별과 더불어 이런 종류의 변별이다. 다른 99개의 익숙하지 않은 물건과 함께 책상 위에 놓인 익숙한 대상은 그 이름을 말하면 그것을 즉시 지각할 수 있다.

또 여러 가지 새롭고 익숙하지 않은 대상과 함께 놓인 익숙한 대상도 지명되면 그것을 몇 번이고 재빨리 정확히 집을 수 있다. 확실히 지명된 대상을 집을 때에는 다른 대상들도 하나하나 보고, 목표의 대상과 다른 것을 확인해갈 필요가 있다. 그러나 그뒤 다른 대상들에 대해서는 거의 아무런 흔적도 없다. 이 급속히 이루어지는 목표 이외의 대상들에 대한 부정적 변별, 거부를 위해 행해졌던 변별은 반드시 기억에 남지 않고 거의 무의식적이다.

변별하고 있는 사람이 반드시 의식하지 않는다고 선언하는 단서에 의해 변별이 결정되거나, 영향받거나 하는 것을 보여주는 실험도 행해지고 있다.

마찬가지로 판정자가 자신의 동기나 편견을 깨닫지 못하고 그것들에 의해 영향받은 판정을 내리는 경우도 있을 수 있다. 또 최면 상태에서 생기는 모순적 지각의 사례도 있다. 예를 들면 최면술사는 실제로 3번째의 사람이 있음에도 불구하고 피험자에게는 자신과 단 2명뿐이라고 암시하는 경우가 있다. 거기에서 피험자는 그 제3의 사람에 대해 '장님'이 되어, 내내 그 사람이 없는 것처럼 행동한다.

그럼에도 불구하고 피험자는 제3의 사람과 충돌하는 일은 없고 제3의 사람이 앉아 있는 의자에 앉으려고 하는 일도 없다. 만일 최면술사가 이 '보이지 않는 사람'이 앉아 있는 의자에 앉으라고 피험자에게 암시하면 피험자는 자신으로서는 실제로 불가능한 것을 하지 않는 이유와 변명을 찾아낸다. 이 경우 피험자는 자신에게는 보이지 않는 사람을 보고 있고, 게다가 그 사람을 '지각'하지 않는 것을 알고 있는 것 같다(→ 최면).

사회적 지각

이 용어는 1940년대 후반 유행어가 된 것으로, 다음 중 어느 하나를 의미하는 것으로 사용되었다.

즉 ① 노여움이나 위험의 지각처럼 사회적 현상의 지각, ② 사회적 요인과의 관련으로서 이해되는 지각이다. ①의 사회적 지각은 달리 어떤 새로운 문제나 원리를 제시하지 않는다. 그것은 지각자가 규정인(規定因)이나 감각적 중핵에서도 보고할 수 없는 의미에서 무의식적·사회적인 의미의 지각으로부터 성립된다. 인간은 다른 사람의 노여움, 행동의 어떤 부분, 또는 표정의 어떤 부분이 단서가 되고 있는지를 알지 못하고 지각하는 경우가 있다. 이 경우는 관찰자가 멀어져가는 대상의 지각되는 거리를 무의식적으로 고려하지 못하는데도 그 대상의 외관의 크기가 항상적으로 유지되는 지각이 생기는 것과 조금도 차이가 없다.

②의 사회적 지각에 대해서는 외계의 지각 패턴은 항상 지각자의 욕구 패턴의 거울이라고 논의될 수 있다. 잘 알려진 지각의 주관적 규정인이 많이 있지만, 반드시 그것들이 모두 착각을 일으키도록 작용하는 것은 아니다. 왜냐하면 밝은 현실 세계의 바른 지식을 얻는 것도 유기체의 기본적 요구의 하나이기 때문이다. 지각의 메커니즘에는 지각이 외계의 대상이나 사변을 나타내는 정확성을 증가시키도록 지각을 재구성하는 경향이 있다.

실체경에 의한 깊이 지각, 대상의 항상성, 영화 같은 불연속적 자극에 의한 연속적 운동의 지각 등은 모두 이러한 경향들이다.

그러나 유기체는 진실한 지각을 추구할 뿐만 아니라 다른 많은 욕구를 가지고, 지각에 대한 원망(願望)의 투영에 의해서 착각이 생기는 경우도 있다. 주제 통각 검사(Thematic Apperception Test:심리 테스트)에서는 각양각색의 해석이 가능한 일련의 그림 속에서 본 것을 말하게 함으로써 피험자 또는 환자의 욕구를 탐색하는데, 종종 어린아이들은 똑같은 크기의 대상인데도 좋아하는 대상을 싫어하는 것보다 크게 본다.

이 주관적인 과대시(過大視)의 경향은 중성적인 비교 대상을 이용한 실험에서 측정된다. 사회적 요인은 다른 지각의 요인과 마찬가지로 작용한다. 예를 들어 순간적으로 노출시킨 단어의 노출시간이 지각하기 위해 충분한 것이었다 하더라도 그것이 바람직하지 않는 것, 당혹스럽거나 수치심을 주는 말일 경우에는 지각할 수 없는 것처럼 방어적(防禦的)으로 작용할 때도 있다.

지각방어는 그 이름처럼 유기체가 참기 어려운 경험을 완전하게 회피하든지 부분적으로 회피하게 하는 도피기제(逃避機制)이다. 이 사례는 최면상태에 있어서의 모순적 지각과 관계가 있다. 왜냐하면 피험자는 직접기억에서 경험을 배제하기 전에 우선 그 단어를 눈으로 보아야 하기 때문이다.

연구방법

정신물리학적 방법

예를 들어 '크기의 항상성 현상'을 실험적으로 연구해 수량적 자료를 얻기 위해서는 다음의 방법이 이용된다.

2개의 원판을 피험자에 대해 다른 거리에서 제시한다. 한 편의 원판은 표준자극(standard stimulus)이라고 하고, 크기는 항상 일정하지만 제시거리는 실험계획에 맞추어 때때로 변화한다. 또하나는 비교자극(comparison stimulus)이라고 하고 제시거리는 일정하지만 크기는 변화한다. 피험자는 표준자극과 비교자극을 비교해서 후자가 전자보다 큰지, 같은지, 작은지를 대답한다.

이것은 객관적인 크기 비교가 아니라 외관의 크기 비교이다. 실험자는 미리 결정된 방법으로 비교자극을 변화시켜 표준자극과 같은 크기로 보이는 비교자극을 찾는다. 이것이 주관적 등가점(point of subjective equality/PSE)이다. 예를 들면 표준자극으로 지름 30㎝ 원판을 사용하여 이것을 30m 거리에 놓아두고, 30m 거리에 놓인 비교자극과 비교시켰을 때, 지름 20㎝의 비교원판과 외관의 크기가 같다고 판단된다면 주관적 등가점은 20㎝이다.

만일 크기의 항상성이 완전하다면 주관적 등가점은 30㎝가 되는 셈이고, 또 만일 크기의 항상성이 완전하지 않고 망막상의 크기에 따라 비교가 이루어진다면 비교자극은 표준자극의 1/10의 거리에 제시되어 있으므로 주관적 등가점도 표준자극의 1/10인 3㎝가 될 것이다. 따라서 주관적 등가점이 20㎝가 된다는 것은 크기의 항상성이 완전하지는 않지만 꽤 강력하다는 것을 시사한다. 기하학적 착시에 의해 크기가 과대시되거나 과소시되는 경우이거나, 또 앞에서 서술한 것처럼 피험자의 욕구에 의해서 그 욕구와 관련이 있는 대상의 크기가 과대시되거나 과소시되는 경우도 단지 같은 방법으로 주관적 등가점을 측정함으로써 그들의 과대시의 양, 과소시의 양을 측정할 수 있다.

즉 착시가 생기는 도형 또는 욕구와 관계있는 대상(예를 들면 화폐)을 표준자극으로 하고 착시나 욕구와 무관한 중성적 도형(예를 들면 백지나 검은 윤곽으로 묘사된 원도형)을 비교자극으로 한다. 그래서 양자를 동일한 거리에 제시하고 전자와 같게 보이는 비교자극의 지름을 주관적 등가점으로 하고, 표준자극을 중성적 자극으로 했을 때의 주관적 등가점과의 차이를 가지고 과대시의 양 또는 과소시의 양을 결정한다.

앞에서 서술한 것처럼 순간적으로 노출된 단어를 지각하는 것에 대한 연구에서, 제각각 단어의 지각 정도를 수량적으로 표현하는 것은 통상 그 단어를 읽을 수 있는 최소의 노출시간 또는 최저의 조명강도를 사용하고, 그 값을 가지역(可知域)이라고 한다.

가지역을 측정하기 위해서는 노출시간 또는 조명강도를 그 단어를 완전히 읽을 수 없을 만큼의 최젓값에서부터 약간씩 증가시켜, 처음으로 정확한 답이 안정되게 얻어지는 값이 구해지면 그것이 가지역이다. 이 방법들은 1860년경 독일의 G. T. 페히너에 의해 창설된 정신물리학에서 사용된 방법으로부터 발전한 것으로서 정신물리학적 방법이라고 한다. 이 방법의 특징은 피험자에게 '크다', '같다', '작다' 등 지극히 제한된 판단만을 요구한다는 점, 자극역(가지역 포함), 변별역, 주관적 등가점 등 자극의 물리적 수량을 사용해서 결과를 나타낸다는 점 등이다.

근대에 S. S. 스티븐스는 피험자 자신이 느끼고 있는 감각량을 직접 판단하고 수치를 이용해서 언어적으로 보고하는 크기 측정법(magnitude estimation)을 사용해 감각의 크기에 관한 연구를 진행했는데, 이 방법을 지각연구에 사용하는 경우도 있다.

예를 들어 크기의 항상성 현상을 연구할 경우, 같은 크기의 2개의 원판을 서로 다른 거리에서 제시해서 한편의 외관의 크기를 10이라고 했을 때 다른 편의 외관의 크기는 얼마가 되는지 피험자 자신이 직접 판단하게 하는 방법이다. 이것은 절차에 있어서나 얻어지는 수치의 의미에서 종래의 정신물리학적 방법과는 매우 다르지만, 넓은 의미에서 정신물리학적 방법에 포함된다.

실험현상학적 방법

이 페이지를 보면 하얀 종이 위에 검은 잉크로 인쇄된 활자의 줄이 보일 것이다.

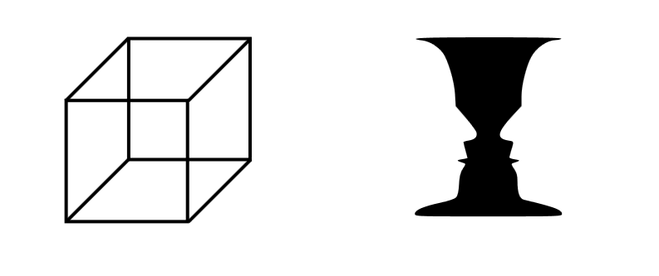

활자는 제각각의 모양을 가지고 하얀 바탕보다 두드러져 보이지만, 하얀 바탕은 모양도 없고, 활자의 뒤에 퍼져 보인다. 그러나 물리적으로 말한다면 이 페이지는 하얀 부분과 검은 부분으로 나누어져 있는 것에 불과하다. 어느 쪽이 위에 있다든가, 한쪽만이 모양을 가지고 있다든가 하는 것은 아니다. 검은 글자가 하얀 부분 위에 있는 것처럼 보이는 것은 우리의 지각적 특성에 지나지 않는다. 이처럼 지각의 구별을 최초로 조직적으로 기술하고, '전경(前景)과 배경(背景)'(figure-ground)이라는 말로 명명한 것은 E. 루빈(1915)이다.

또 같은 파란색이라 하더라도 맑게 갠 하늘의 파란색은 피험자로부터의 거리가 확실하지 않은 위치에 떠 있어, 부드럽고, 속으로 깊숙이 들어가는 느낌을 주지만, 물체 표면의 푸른색은 명확한 거리로 정위되며, 여러 가지의 기울기나 요철을 가지고, 단단한 인상을 준다. D. 카트(1911)는 이와 같은 색의 현상을 면색(面色)과 표면색(表面色)이라고 이름붙여 구별하고 나아가 각기 색의 현상을 분류했다.

이처럼 피험자가 자신의 지각경험으로서 나타나는 현상을 있는 그대로의 모습으로 보고 그 특성에 따라 기술 분류하고, 그 현상의 본질을 탐구하려고 하는 연구법을 실험현상학적 방법이라고 한다.

정보처리과정으로서의 지각 연구

최근 지각과정을 인간의 정보처리과정의 일환으로서 연구하는 방법도 다시 성행하고 있다.

우선 어떤 대상이 지각할 수 있는가 아닌가의 문제를, 잡음(noise) 중의 신호를 검출할 수 있는가 아닌가의 과정으로 가정해서 신호탐지이론(signal detection theory)을 적용하는 연구법이 있다. 또 한 번에 지각할 수 있는 대상의 수의 한계에 대해서, 종래에 주의(注意)의 범주라든지 지각의 범주 문제로서 연구되고 있던 문제를, 인간의 정보처리기능의 한계를 나타내는 것으로서 단위시간 내에 처리할 수 있는 정보량의 한계라는 관점에서 연구하거나 또는 그때의 감각-지각-기억의 과정을 통합적으로 검토하고, 이론적 모델을 고안하고, 그 과정을 따라 전체적인 지각과정을 연구하는 경우도 있다.

나아가 지각으로부터 그것에 해당하는 운동반응까지를 일관된 과정으로서 연구하는 경우도 있다.