이란사

다른 표기 언어 history of Iran요약 이란 고원을 중심으로 한 그 영향권 전체의 역사.

목차

펼치기-

이란의 선사시대

-

이란의 고대 엘람인

-

메디아 왕국

-

아케메네스 왕조시대

-

헬레니즘 시대와 파르티아 제국시대

-

사산 왕조시대

-

사산 왕조 멸망과 사파위 왕조 성립

-

이란의 군소왕들

-

가즈나 왕조와 셀주크족

-

몽골족의 이란 통치

-

일 한국의 이란 통치

-

티무르 왕조와 투르크멘족의 이란 지배

-

사파위 왕조

-

잔드 왕조

-

카자르 왕조

-

팔라비 왕조

-

이슬람 공화국

이란고원의 저지대에서 엘람인이 도시문명을 발전시킨 것이 이란의 시초이다. 문자 기록에 처음 나타난 것은 BC 9세기 중엽의 대표적인 두 종족 메디아인과 페르시아인이었다.

1세기에 세워진 사산 왕조가 멸망하면서 이슬람 이전의 이란 역사는 끝을 맺게 되었다. 이후 이란은 칼리프 왕조의 지배를 받으며 사파르 왕조, 사만 왕조 부이 왕조 등 군소왕조들이 흥망을 계속했다. 최종적으로 이란을 파괴시킨 것은 몽골족으로, 칭기즈 칸의 손자 훌라구였다. 그는 1258년 이란에 일 한국을 창건했고, 일 한국을 함락시킨 티무르는 이란 전지역을 공략했다.

티무르가 죽은 후에 그의 정복지는 여러 자손들에게 분령되었고, 이후 수피 종단의 이스마일이 사파위 왕조를 세워 이란 전체에서 패권을 잡았다. 이후 카림 칸 잔드 모하마드가 남부 이란에 잔드 왕조를 세웠고, 아가 모하마드 칸이 카자르 왕조을 세워 이란의 재통일을 시도했다.

1925년 성립된 팔라비 왕조는 백색혁명을 거치면서 국민들의 시위로 결국 종말을 고했고, 1979년에는 국민투표를 거쳐 이슬람 공화국이 선포되었다.

이란의 선사시대

구석기시대(BC 100000~10000)에 이란 고원에 나타난 인간의 주거흔적은 주로 서부 이란의 자그로스 산맥에 남아 있으며 무리를 지어 수렵을 했으나, 도구제조는 아직 소규모였던 것 같다. 신석기문명의 특징인 동식물의 사육과 정착촌 형성 및 도구를 사용한 흔적이 서부 이란에서 발견되고 있다(→ 신석기시대, 무스테리안 공작). 농경생활은 BC 6000년까지 이란 고원과 후지스탄에 걸쳐 폭넓게 형성되었다.

이 시대에는 아프가니스탄, 발루치스탄, 러시아령 중앙 아시아, 메소포타미아 등 이웃과의 문화적 접촉이 있었던 것 같다. BC 5000~2500년경 험악한 자연환경 때문에 이란 고원의 문화는 상대적으로 고립되어 있어서 동쪽의 인더스 강 유역과 같은 도시문명을 발달시키지 못했다.

그러나 엘람은 그 예외로 한편으로는 수메르와 바빌로니아, 다른 한편으로는 고원지대 사이에서 문화중개지 역할을 했던 것 같다. 엘람의 두 유적지인 히사르와 시알크를 경유하여 북부 고원지대를 가로지르는 교역활동은 주로 아프가니스탄에서 메소포타미아로 가는 귀금속 운반이었다는 사실이 시알크 4세의 원시 엘람 문자로 씌어진 점토판의 발견으로 증명되고 있다.

그밖에 파르스 지역이나 북서쪽의 아제르바이잔 지역도 교역활동에 참여한 것으로 보이나 일반적으로 이란 선사시대의 주요암흑시대라고 볼 수 있다.

BC 2500~1000년경에 이란 고원은 전보다 더욱 고립되었으나, 후반기에 들어 이란 역사에 획기적인 토기가 등장했다. BC 2400년경부터 북동쪽 구르간 평야에서 발달한 회색토기가 그 주류를 이루었다. 또 청동제품과 무기의 발달도 특이한 것인데, 이것이 외부에서 도입된 것인지 자생적으로 발달한 것인지는 명확치 않으나, 메소포타미아를 포함한 자그로스 산맥 넘어 서쪽지역에서는 이러한 변천의 흔적을 찾을 수 없다.

BC 1500년경부터 북동쪽의 회색토기가 서부 이란에도 확산되는데 이는 새로운 민족의 자그로스 산맥 지역에 대한 침입으로 청동기시대가 끝나고 역사시대가 시작됨을 뜻한다.

이란의 고대 엘람인

BC 4000년대말부터 3000년대초까지 이란 고원에는 메소포타미아식의 도시문명이 발전하지 못했지만 저지대인 후지스탄에서는 엘람인이 도시문명을 발전시켰다.

후지스탄 외에도 이 저지대의 북쪽과 동쪽으로 인접한 고지대도 포함하는 엘람에는 다양한 지역을 통합시킬 수 있는 일원화된 정치권력이 형성되어 있었다.

기본 권력구조는 1명의 군주가 여러 공국의 통치자들을 지배하는 형태를 취했다. 군주의 바로 아래 동생이 부왕이 되었고, 아들은 수사 지역의 통치자가 되어 3명이 함께 권력을 나누어 가졌다. 군주가 죽으면 부왕이 군주가 되고 바로 다음 동생이 부왕이 되는 식의 독특한 형제상속제가 확립되어 있었다(정치권력인계).서쪽의 수메르, 바빌로니아, 아시리아 문명 및 동쪽의 이란 고원과 밀접히 관련되어 전개된 엘람 문명의 역사는 상고시대·중고시대·근고시대로 구분된다.

상고시대 최초의 왕은 BC 2700년경에 등장했으나, 우르 제3왕조(BC 2094~2047)에 의해서 멸망했다.

엘람인들은 후에 이 왕조를 넘어뜨리나, 다시 함무라비(BC 1792~1750)의 바빌론 왕국에 의해 멸망했다. 그러나 바빌론 왕국이 쇠퇴한 후 엘람의 에파르티 왕조의 쿠티르 나훈테 1세는 함무라비의 아들 삼수일루나(BC 1749~1712)를 패배시켜 독립을 획득했다.

에파르티 왕조가 BC 16세기말경에 사라진 후 약 200년간의 역사는 자료가 없어 아직 잘 알려져 있지않다.

그후 후지스탄 북동쪽 산맥에 위치했던 것으로 보이는 안샨 왕조의 등장으로 중고시대를 맞는다. 안샨 왕조는 쿰반누메나(BC 1285~1266경) 때에 정치적으로 급속히 팽창했다. 그후 아시리아 세력이 부상하면서 갈등을 겪다가 BC 13세기말에 아시리아의 투쿨티 니누르타 1세가 아시리아의 세력을 남쪽으로 팽창시킬 때 안샨 왕조는 멸망했다. 그후 엘람에는 슈트루크 나훈테가 BC 1160년경에 새 왕조를 세웠다.

그의 뒤를 이어 계속 유능한 왕들의 통치로 거대한 군사력을 지니게 된 엘람은 메소포타미아를 점령·약탈하여 엘람의 수도 수사로 약탈품은 물론 석비까지 가져왔다. 그러나 바빌론에 네부카드네자르(BC 1124~1103경 재위)가 등장하여 세력을 회복하여 엘람을 공격하면서 중고시대가 끝났다. 이 시대에는 예전의 승계제도와 권력분립제가 무너져 부자상속이 빈번해지고 권력의 집중현상이 두드러졌다.

근고시대 들어 특히 BC 8~7세기의 약 100년간 엘람은 아시리아의 팽창을 저지하기 위해 바빌론과 동맹관계를 맺기도 했다.

그러나 이 정책도 헛되어 결국 아시리아는 BC 692~639년에 여러 번 엘람을 침입하여 수도인 수사를 초토화시켰다.

선사시대 엘람에서는 이란에서 가장 예술적으로 발전된 형태의 토기를 생산했다. 문자형성 초기에는 설형문자도 사용했다. 그러나 설형문자 사용시기는 아주 짧았고 그 이상의 진전이 이루어지지 않아서 그후 몇 세기 동안의 엘람 역사는 메소포타미아의 문헌에 의거해서밖에 알 수가 없다.

약 2세기 동안 메소포타미아와 엘람 사이에는 계속적인 교류가 이루어졌고 무역이나 전쟁을 통해 메소포타미아의 문물이 엘람에 유입되어 이란 예술에 많은 영향을 미쳤다. 그래서 BC 3000년대 엘람의 예술품들은 메소포타미아의 영향을 강하게 반영하고 있다. 한 가지 특이할 만한 점은 유프라테스와 인더스 강변에서 발견되고 있는 동석(凍石)접시가 엘람에서는 이 시기에 처음으로 발견되었다는 것이다.

이것은 지역간의 무역을 나타내주는 좋은 예이기도 하다. 그러나 엘람이 번영과 정치적 안정을 구가하던 BC 2000년대에 만들어진 사원유적지에는 메소포타미아의 건축과는 공통점이 거의 없는 독자적인 구조의 지구라트가 세워져 있다. 이 시기 엘람의 조각품 가운데 현재 루브르 박물관에 있는 수사의 나피라수 왕후의 실물크기 청동상은 놀랄 만한 걸작품으로 여겨진다.

메디아 왕국

철기시대 초기에 이란 서부지역에서는 문화적·역사적으로 현격한 변화가 보인다. 철기시대는 제1기(BC 1300~1000), 제2기(BC 1000~800/750), 제3기(BC 750~550)로 나뉘며, 제3기는 메디아 왕국시대에 해당된다. 인도유럽어족의 이란인들이 이란 고원에서 중심 세력으로 자리잡은 시기는 철기시대였다.

BC 9세기 중엽이 되면 대표적인 두 이란족인 메디아인과 페르시아인이 설형문자기록에 나타난다. 메디아인들은 자그로스 산맥 동부 전체를 장악했고 점차 자그로스 산맥 서부로 진출했다. 페르시아인들의 정확한 위치에 대해서는 의견이 분분하지만 북부 우루미아 호 근처나 때로는 중서부 자그로스 지역에 정착했던 것으로 보여진다. 그러다가 후에 자그로스 산맥 남서부로 갔다가 마침내 파르스 지역까지 진출했다. 이것으로 보아 이 두 이란족이 동에서 서로 이동했음이 분명해진다.

회색 또는 흑회색 토기가 이란의 동북쪽에서 서부 이란으로 들어갔다는 사실도 이러한 이동을 입증해주고 있다. 그렇다면 이란족들이 최초로 자그로스 지역에 정착한 때를 BC 1300년경인 제1철기시대로 추정할 수 있다. 제1·2철기시대 문화의 분포는 대략 기록에 나타난 두 이란 민족의 분포와 일치한다.

제1·2철기시대 문화가 출현하지 않은 지역들은 우라르투·아시리아·엘람 등 비이란계 토착 세력들의 영향력 아래 놓여 있던 것으로 보인다. 반면에 제3철기시대 문화는 자그로스 전체에 분포되어 있고, BC 7세기말부터 BC 6세기초에 메디아 왕조를 탄생시켰다.

헤로도토스에 따르면 BC 8세기경 데이오세스가 메디아 왕국을 엑바타나에 세웠고 그후 아들 프라오르테스가 왕위를 계승했다. 일찍이 BC 9세기초에 서부 이란으로 들어온 스키타이족이 7세기 무렵에는 아시리아에 상당한 위협세력이 될 정도로 성장하여 이 지역의 세력균형을 무너뜨렸다. 메디아 왕국은 한때 스키타이인들 때문에 정치의 공백기까지 생겼으나 키악사레스 왕(BC 625~585) 때 이들의 세력을 무너뜨렸다.

그들은 바빌론과 제휴하고 아시리아를 재침공하여 BC 609년에 멸망시켰다. 키악사레스가 죽을 무렵 그는 할리스 강(키질 강)에 이르는 아나톨리아 전지역, 지금의 테헤란에 이르는 서부 이란 전체와 파르스를 포함하는 남서부 이란 전체를 지배했다. 이렇게 넓은 지역의 다양한 민족들이 하나의 왕국을 형성했으리라고 보기는 어렵고 연맹체 형태의 통치가 이루어졌을 것으로 보인다. 메디아 왕조는 그후 페르시아의 키루스 2세에게 멸망당했고 이때부터 최초의 페르시아 제국인 아케메네스 왕조가 시작되었다.

아케메네스 왕조시대

키루스 2세는 크로이수스가 통치하던 리디아를 공격하여 BC 546년에 멸망시켰다.

그후 BC 539년에는 바빌론을 정복했다. 키루스는 바빌론 내부의 불화와 불만을 최대한 이용하여 순식간에 정복을 실현했고 페르시아가 바빌론의 모든 정복지를 계승함으로써 영토가 이집트까지 확대되었다. 이란 동부지역의 호전적 부족의 침략에 끊임없이 시달려온 키루스는 BC 529년 옥수스와 작사르테스 강변 부근의 전투에서 전사했다.

그의 뒤를 이은 캄비세스는 525년 이집트 원정에 착수하여 거의 완료단계에 들어간 때인 BC 522년에 동생 바르디야의 반란이 이란에서 일어나자 급거 귀국했으나 반란을 진압하는 도중에 사망했다.

그후 캄비세스군의 장군이자 아케메네스 왕가의 왕자 중 한 사람이었던 다리우스가 반란군을 진압하고 권력을 장악했다. 다리우스는 권좌에 오른 후 적극적인 팽창정책을 추구해 흑해 서안과 북안의 스키타이인에게 공격을 가했다.

그리고 마케도니아와 트라키아도 정복했다. BC 500년 그리스의 이오니아인들이 페르시아의 통치에 반기를 들었으나, 다리우스는 BC 498, 494년 2차례의 군사진공으로 반란을 진압했다.

BC 492년에 다리우스의 사위 마르도니우스가 이오니아에 특별판무관이 되어 그곳 군주를 억압하는 한편 여러 도시에 민주정부를 재건했다. 같은 해 마르도니우스는 이오니아의 반란으로 잃었던 트라키아와 마케도니아를 회복했다.

그후 다리우스는 유명한 마라톤 전쟁(BC 490. 9. 12)에서 그리스 도시연합군에 패배하고 재침략을 준비하다가 BC 486년에 죽고, 장남 크세르크세스가 계승했다(아테네).

크세르크세스 1세는 BC 485년 이집트의 반란을 무자비하게 진압한 뒤 그곳의 전통적 행정체계를 무시하고, 페르시아식 행정체계를 철저하게 갖추어 나갔다.

그는 BC 480년 그리스 북부를 함락했으나 같은 해 8월 살라미스 해전에서의 대패와 플라타이아 전쟁의 패배를 끝으로 오랜 원정에서 돌아와 수사·엑바타나·페르세폴리스 등에서 생활의 안락함 속에 묻혀버렸다.

BC 465년 후궁들간의 음모로 크세르크세스가 암살당한 후 후궁의 병폐는 점차 힘을 소모시키게 되었다.

크세르크세스의 사후 아케메네스의 왕위는 아르타크세르크세스 1세(BC 464~425), 크세르크세스 2세(BC 425~424) 및 다리우스 2세(BC 423~404)로 계승되었다. 이들의 통치기간에는 반란과 내분이 끊이지 않았고, 또 그리스 도시국가인 스파르타와 아테네 간의 펠로폰네소스 전쟁(BC 460~404)이 장기간 지속되었다.

이 전쟁에서 페르시아인들은 처음엔 아테네와 협력관계를 유지했으나, 후에는 스파르타와 가까워졌다. 결국 BC 404년 페르시아의 지원과 스파르타의 막강한 병력으로 아테네는 몰락했다.

아르타크세르크세스 2세(BC 404~359 재위)는 재위중 스파르타와 전쟁을 벌여 스파르타를 누르고 에게 해의 지배권을 장악했다. 그러나 BC 405년 반란을 일으킨 이집트에 대해서는 적절한 대응을 취하지 못해 이집트가 독립하는 계기를 만들어주었다.

BC 359년 계략과 술수, 하렘의 음모와 살인의 점철 속에 아르타크세르크세스 3세가 즉위했다. 그는 취임 즉시 내분의 원인이 되어온 많은 인척들을 척결했으나 그 자신도 환관 바고아스에 의해 살해되었으며 아르타크세르크세스 2세의 증손자인 전 사트라프 다리우스 3세가 왕위를 계승했다.

BC 334년 5월 아케메네스의 마지막 황제 다리우스 3세는 알렉산드로스의 침입을 받아 그라니코스 강 전투에서 패한 뒤, BC 330년 4월 페르세폴리스는 알렉산드로스의 수중에 떨어졌고 같은 해 여름 피난길에서 살해되었다.

다민족국가인 아케메네스 제국은 집단적 사회문화가 특징이어서 페르시아적인 것, 특히 아케메네스 시대의 특성을 가려내기가 힘들다.

페르시아인들은 본래 고대 페르시아어를 사용했으나 이 언어는 문자가 없었고 다리우스가 왕위에 올라 자신의 통치 초기의 업적을 기록한 비석을 세울 때 문자를 만들도록 명령하여 처음 문자가 만들어졌다. 고대 페르시아어는 실무언어로 사용하지 않았고 엘람어가 파르스 지역과 엘람 지역의 행정언어로 사용된 것 같다.

그리고 아람어가 행정기구에 더불어 사용된 것으로 보인다. 사회조직은 일반적으로 전사 및 귀족·사제·농민 및 유목민의 세 계급으로 이루어진 봉건제적 질서 위에 부족제적 구조가 횡적으로 가로놓인 형태를 취하고 있었다. '왕 중 왕'이란 칭호는 중앙권력이 피라미드식 권력구조를 통해 제국을 지배했음을 보여주는 것이다. 이같은 사회권력 구조는 지배권력의 요구와 피지배민족들의 정치적 이상의 영향을 받아 많은 변화를 보였지만 후대에까지 페르시아식 문화의 이상형으로 존중되고 있다.

고대 이란인들은 다신교적인 성격의 종교를 믿으며 가축헌납, 불의숭상 및 알코올기가 있는 하오마나무즙 마시기 등을 행했다(이란종교). 그러다가 BC 600년경 이란 고원의 북동쪽에 이란의 예언자 겸 스승인 조로아스터가 나타났다.

그는 위선(Druj:악의 우두머리)을 배척하고 진실과 정의를 역설했다. 그의 신은 아후라 마즈다로 조로아스터교의 상징이자 창조주였다. 조로아스터교는 일신교일지라도 세계를 선과 악으로 나누었고, 둘 다 인간의 마음을 사로잡으려 투쟁을 벌인다고 보았다. 더구나 그는 낭비적인 가축헌납을 중단시키고 대신 진리의 상징으로 불을 사용하여 고대 이란인의 관행을 개조했다(동물). 단지 하오마나무 즙 마시기는 제한적으로 허용되었다.

아케메네스 왕조의 키루스·다리우스·크세르크세스도 조로아스터의 추종자인 듯하다.

조로아스터교의 추종자들과 고대 이란 종교의 추종자들 사이에 갈등이 노출되기도 했다. 그러나 타협과 조화로 이를 극복했고 아르타크세르크세스 1세와 2세의 통치중에는 조로아스터력이 채택되었으며, 또 고대 이란의 신 미트라와 여신 아나히타도 조로아스터의 최고신 아후라 마즈다와 같이 왕실에서 받아들여졌다. 이러한 의미로 볼 때 아케메네스의 왕들은 조로아스터교도였지만, 이 종교는 조로아스터가 본래 의도했던 조로아스터교는 아니었고 매우 변해 있었다.

그후 사산 왕조시대의 조로아스터교는 더욱 변모하여 일반대중의 관행과 아케메네스 왕조의 종교관행 및 예언자 조로아스터의 순수한 가르침의 혼합물이 되었다.

아케메네스 시대의 종교처럼 예술도 중근동의 다양한 문화를 종합한 형태였지만 이란인 자신들의 독창적인 것이었으며, 이 현상은 다리우스 1세 때 그리스 공예자기가 대량 유입된 이후에도 지속되었다. 현존하는 아케메네스의 건축물 가운데 페르세폴리스 북쪽, 키루스의 수도 파사르가다에에 약간 남아 있는 것이 가장 오래되었다.

그곳의 정문건물과 알현실은 당시 건축술의 특징을 잘 보여준다.

BC 518년 다리우스가 수도를 페르세폴리스로 옮기자 새로운 궁성의 건설이 시작되어 크세르크세스와 아르타크세르크세스 1세에 의해 거의 반세기 만에 완성되었다. 이 궁성은 13m 높이와 세로 500m, 가로300m 넓이의 터에 세워진 것이다. 다리우스 황제의 주된 거주지였던 수사의 왕궁은 영역 내의 각 지방, 즉 레바논의 삼목, 에티오피아의 상아, 이오니아의 장식, 이집트의 은과 흑단 등등의 공급자료와 각 지역의 석공을 동원하여 지었다고 황제는 자랑했다.

아케메네스 시대의 건축, 특히 페르세폴리스의 궁전은 제국 내의 여러 영토에서 온 건축자료와 인력을 총동원하여 완성했다.

조형미도 갖추었고 그 규모도 웅대하여 제국의 기능과 페르시아적 포용성의 일면을 엿볼 수 있다. 또 건축 전체는 항상 페르시아적 고유미를 풍기게 한 점이 특이하다. 건축 외에도 금가공업에 이러한 특성이 돋보인다. 아케메네스 시대의 금가공기술은 메디아 왕국에서 발달된 것으로서 후에 페르시아의 전통으로 계승되었다. 다리우스와 크세르크세스에 이르러 완성된 페르세폴리스의 궁성 등 건축물은 고대문명세계의 가장 훌륭한 예술작품 가운데 하나로 손꼽힌다.

이 제국의 황제(왕 중 왕)는 많은 인종과 광대한 지역을 통치했기 때문에 영토를 20개의 사트라피(Satrapy 州)로 나누었고, 각 사트라피는 명목상으로는 황제가 임명하는 사트라프(총독)가 다스렸다.

이들은 귀족 또는 왕족 출신이 대부분이었으며, 행정·사법 및 재정권의 행사는 물론, 심지어 외교와 주내문제의 처리에도 상당한 자치권을 누리고 있었다. 군대는 제국의 중요한 요소였다. 상비군의 정예부대는 1만 명의 페르시아인과 메디아인으로 구성되었으며, 그가운데 1,000명가량은 황제의 친위부대를 구성했다(1만인불사친위대). 따라서 이 정예부대를 통제할 수 있었던 사람이 제국을 지배하게 되었다.

각 지방에서 징집된 제국의 정규병력은 페르시아인 장교의 통제를 받으며 제국의 전략적 요충지에 주둔했다. 또 그중에는 페르시아의 값진 은화를 벌려고 지원한 그리스 용병들도 상당히 섞여 있었다.

제국의 법체계에는 각 지역 거주민족의 관습법과 제국 전체를 포괄하는 페르시아 법 등 2가지가 공존했다. 왕실재판관은 법률과 관습에 대해 왕에게 조언했다. 각 주에서는 사트라프가 최고재판권을 가지고 있었다. 다리우스는 조세제도를 개혁하여 각 주에서 생산력에 따라 할당된 세액을 매년 금이나 은으로 지불하게 했다.

그리고 정확한 세액계산을 위해 화폐와 도량형을 통일했다.

아케메네스 시대의 토지는 대부분 이란족이 차지하고 있었으나, 일부 비(非)이란족들도 비슷한 부와 권력을 누릴 수 있었다. 아케메네스 왕조는 농업발달과 무역증진을 위해 육로의 보수와 해상로 개척에도 크게 공헌했다. 특히 다리우스는 이집트에 의해 시작되었던 홍해와 나일 강을 연결하는 운하개설계획을 완성하여 무역을 촉진했다.

아케메네스는 서아시아와 그리스에 이르는 강력한 제국을 건설했고, 예술·철학·문학·종교·경제·과학 등에 훌륭한 업적을 이룩하여 헬레니즘의 밑거름이 되었으며 수메르인들이 시작한 고대문명을 종결시키고 세계사에 새로운 지평을 여는 데 공헌했다.

헬레니즘 시대와 파르티아 제국시대

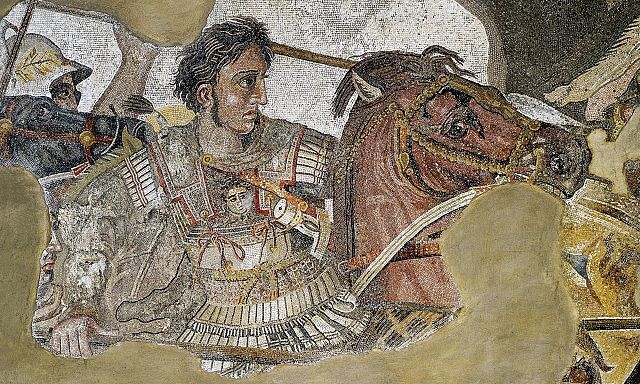

알렉산드로스는 BC 336~330년 사이에 아케메네스 제국의 정복을 완료했다.

에게 해부터 인더스 강에 이르는 지역이 이 거대한 왕국에 흡수되었다. 알렉산드로스는 중근동의 토착민과 그리스인 간의 혼인을 권장하여 그리스 문화를 심었지만, 행정구조는 아케메네스 왕조의 골격을 그대로 유지했다. 알렉산드로스가 인도 정복을 착수했을 때 직면한 두 적대세력은 아케메네스 왕조의 지방호족과 이란 북부 및 북동쪽 변경지대를 수세기 동안 배회하던 유목민이었다. 알렉산드로스는 정복지 소그디아나 수장의 딸 록사나와 결혼하는 등 호족들과의 관계를 원만하게 유지했다.

그러나 아케메네스 제국의 제왕들이 고전했던 북쪽변방의 유목민들과의 전투에서 알렉산드로스도 문명세계의 한계를 맛보았다.

BC 323년 그의 사망 후 예하 장군들간에 세력다툼이 일어나 그의 제국은 분열되었다. 권력투쟁에서 승리한 셀레우코스 1세가 제국의 동부지역을 장악하자 곧 인도 변방에서 반란이 일어났다. BC 304년 인도의 마우리아 제국의 설립자 찬드라굽타 마우리아에게 패배하여 인더스 강 유역을 잃었다.

BC 290~280년 동부지역 유목민의 침입이 있었으나 이는 곧 격퇴되었으며, 셀레우코스 1세는 아시아의 헬레니즘화에 큰 기대를 걸었다.

그러나 BC 2세기 이후 그리스 - 마케도니아인들의 이주가 격감하면서 그리스어는 기반을 잃었으며, 이란의 상류계급조차 헬레니즘을 거의 수용하지 않았다. 또한 셀레우키아나 수사와 같은, 도시에 살고 있었던 이란인들조차 그리스 사상에 크게 물들지 않았다.

알렉산드로스 사후 100년도 채 못 되어 이란 세계에는 여러 민족의 거센 동요가 일었다. BC 3세기경 사르마트인들은 흑해 북부연안을 점령했고, BC 3세기말에 이란족의 한 갈래인 월지는 박트리아를 침략했다. 또 이란계 유목부족이었던 파르니족은 BC 250년경에 파르티아 제국을 세워 500년간 존속했으며 거의 같은 시기에 팽창한 로마 제국과 우열을 다투었다.

아케메네스 왕조와 같이 셀레우코스 왕국도 각 사트라프의 반란에 큰 타격을 입었다. 파르티아는 고원지대의 농산물이 빈약한 곳이었으나 동서간의 무역로인 비단길에 위치하여 대상으로부터 통행세를 받아 재정을 메웠다. 이 나라는 본래 셀레우코스 왕국에 속했으나 그 굴레를 맨 처음 벗어났다.

파르니 부족의 족장 아르사케스는 BC 247년 이후 셀레우코스 왕조에 반기를 들고 일어나 국가를 창설함으로써 파르티아의 역사가 시작되었다(아르사크 왕조). 그들은 뛰어난 기마병이었으며 가부장적 부족전통을 계속 지켜나갔다.

아르사케스는 혈통이 가까운 파르티아족과 결합했으며 이란계 부족을 단합시켰다. 아르사케스는 부족들로부터 대단한 명성을 얻었다. 그는 원래 셀레우코스 2세와 협력하여 파르티아를 공격하려 했던 디오도토스(BC 234 죽음)와 적대관계에 있었으나 후자의 사후 아들 디오도토스 2세의 정책전환으로 서로 연합했다. 아르사케스는 북쪽의 유목민과 밀접한 관계를 유지했으며, 또 셀레우코스 2세와도 평화적인 관계를 구축했다. 이후 아르사케스는 왕이 되었고, 비단길에 위치한 수도 헤카톰필로스를 비롯하여 여러 도시를 세워 죽기(BC 217~211 추정) 전까지 이 도시에 사는 그리스인과 마케도니아인들과도 원만한 관계를 유지했다.

아르타바누스(BC 211~191 재위)는 아르사케스 2세라고도 한다.

그는 파르티아와 히르카니아에서 권력의 기반을 다지면서 메디아 지역으로 영토확장을 시도했으나, 셀레우코스 왕조의 안티오코스 3세가 파르티아를 침공했으므로 목적을 달성하지 못했다. 그러나 파르티아 왕조와 셀레우코스 왕조 간의 불화는 셀레우코스 2세와의 타협으로 끝이 났다. 그후 아르타바누스는 셀레우코스 왕조와 평화적 관계를 유지했다. 그의 후계자들도 역시 내실을 꾀하고 대외평화정책을 취하여 현상유지를 도모했을 뿐이다.

미트라다테스 1세의 왕위계승(BC 171경)은 파르티아 왕조의 새로운 시대를 열었으며, 그의 즉위시부터 AD 10년까지 약 180년을 역사가들은 친헬레니즘 시대라고 부른다.

이 기간에는 그리스어가 파르티아에서 사용되었고 예술에서 헬레니즘 문화의 영향이 강하게 반영되었다. 미트라다테스 1세 때의 파르티아는 군사적·정치적·경제적 측면에서 놀랄 만한 발전을 이룩했다. BC 155년 메디아를 정복했고, BC 148~147년에 수도를 엑바타나로 옮겼으며, BC 141년에 티그리스 강변의 셀레우키아를 정복하여, 거대한 제국을 이루고 바빌로니아의 왕으로 인정받았다.

미트라다테스 1세와 마찬가지로 아들 프라테스 2세도 동부지역에서 크고 작은 싸움에 휩싸여 있었기 때문에 서쪽으로 진출할 수 없었다.

그러나 BC 129년 메디아인의 도움으로 셀레우코스 왕국의 안티오코스 3세를 물리치고 승리했다. 프라테스는 그의 삶 대부분을 그리스인과 싸우는 데 소비했다. 이같은 운명은 그의 후계자이자 삼촌이었던 아르타바누스 2세(BC 128~124/123 재위)에까지 이어졌다. 미트라다테스 2세는 파르티아의 역사에서 가장 찬란한 업적을 이루었다.

그는 서쪽으로 확장을 꾀했으므로 로마와의 충돌은 불가피했으나, 결국 유프라테스 강을 양국의 국경선으로 합의했다.

파르티아는 한무제(漢武帝:BC 140~87)의 사신을 영접했는데 이것이 중국과 이란 사이에 최초의 외교접촉이었다(중국사). 한나라는 자신의 북쪽연방 유목민이었던 흉노족과 싸우기 위해 파르티아의 뛰어난 기병대에 관심을 가지고 있었다.

미트라다테스 2세의 파르티아는 동서를 다스리는 '왕 중 왕'이란 칭호를 사용하여 국위를 떨쳤다. 그의 사후 왕위는 아들 프라테스 3세(BC 70~58/57)에게 계승되었다.

카프카스 지역에서 페르시아 만에 이르는 지역에 로마의 세 집정관 중 한 사람인 폼페이우스는 로마에 우호적인 국가들의 울타리를 만들어 파르티아를 포위하려 했다.

이 정책은 동료 집정관 크라수스가 입안한 것이었다. 결국 양국이 충돌하게 되자 로마의 세 집정관 중 유일하게 무공을 못 세운 크라수스가 대군을 이끌고 파르티아 정복에 나섰다. 그러나 크라수스는 BC 53년 카레 근처의 전투에서 대패하여 자신도 아들과 함께 전사했다(카레 전투). BC 48년 카이사르의 파르티아에 대한 복수계획은 그 자신이 암살되어 물거품이 되었고, 이 계획을 BC 36년 마르쿠스 안토니우스가 이었다.

그러나 안토니우스도 추운 날씨 때문에 BC 34년 파르티아와의 전쟁에서 참패했다. 이후 로마는 안토니우스와 옥타비아누스와의 권력투쟁으로 파르티아와의 전쟁을 실행에 옮기지 못했다. 권력투쟁에서 승리한 옥타비아누스는 파르티아와 휴전조약을 체결했다. 이 협정은 전쟁의 승패가 불분명하고 그 결과는 상대방에게 치명적이기 때문에 체결되었다. 그러나 아르메니아 지역은 서로간의 전략요충지여서 그후 몇 세기 동안 평화의 장애물로 남게 되었다.

AD 12~162년의 150년간은 '반(反)헬레니즘' 시대로 알려질 정도로 파르티아의 고유문화를 숭상하고 외국적인 것을 배척했다.

아르타바누스 3세의 통치 아래 파르티아는 문화적으로는 찬란하나 정치적으로는 어려운 시기를 맞게 되었다. 평화에 걸림돌이 되어왔던 아르메니아에 그가 아들을 총독으로 임명하려 하자 로마가 즉각 반발했으나 37년에 협상하여 아르메니아의 현상유지정책에 합의했다. 아르타바누스 3세는 아르메니아에서 아케메네스 왕조의 옛날 영역을 회복하려 한 것 같다.

51~122년 파르티아는 중앙권력의 약화로 몇몇 군소국가로 점진적 분열양상을 보이다가 1세기 들어 북부 11개와 남부 7개 등 18개 군소왕국으로 분열되었지만 중앙정부의 명맥은 유지되었다.

이후 1세기말경에 파르티아 왕국에서는 잦은 왕권다툼이 일어나 두 사람의 왕이 동시에 등장하거나 왕위 잠칭자의 도전을 받기도 했다. 또 로마 제국과의 잦은 전쟁으로 국력이 극도로 소모되었다. 예를 들면 파르티아의 수도 크테시폰은 165, 194년, 즉 불과 30년 사이에 2번이나 로마군에 의해 점령당했다. 물론 파르티아도 복수전을 전개하여 로마의 영토를 침입하여 여러 도시를 초토화시켰으므로 국가 재정의 파탄은 피할 수 없었다.

이 상황에서 사산 가문의 아르다시르가 224년에 반란을 일으키자 파르티아는 무너졌다.

파르티아 제국의 건축술은 티그리스 강을 사이에 두고 자란 쌍둥이 도시였던 크테시폰과 셀레우키아에서 찾아볼 수 있다. 그러나 3면을 벽으로 둘러싸고 1면을 터놓은 커다란 홀(iwan)을 두는 이 건축양식은 그리스 양식을 점차 멀리하는 것이었으나, 이슬람 건축의 특징과도 구별되는 것이었다.

사막의 도시 하트라는 파르티아 도시의 가장 전형적인 특징을 보여준다. 이 도시는 군사요새로 그 성벽이 가장 인상적이다.

사산 왕조시대

227년 서부 이란 지역에서 통치기반을 굳힌 파르티아의 지방영주 아르다시르는 동부지역으로 진출하여 여러 부족들을 차례로 정복했다.

그는 자신을 '이란족의 왕 중 왕'이라 칭하고, 티그리스 강변의 고대도시 셀레우키아를 '아르다시르의 착한 행위'라는 이름으로 재건하여 크테시폰과 함께 그의 위세를 떨쳤다.

그의 아들 샤푸르 1세는 영역을 더욱 넓혔다. 여러번 로마군과 싸워 로마 황제 고르디아누스 3세(238~244)는 전사했고 황제 발레리아누스(253~260)를 포로로 잡을 정도로 샤푸르는 혁혁한 전공을 세웠다.

그래서 그는 '이란족과 비(非)이란족의 왕 중 왕'이란 칭호를 사용했으며, 이 칭호는 사산 왕조 말기까지 지속되었다. 사산 왕조의 영역은 파르티아 때보다 훨씬 광대했는데, 이것은 그 행정력이 효율적이었고 군사력이 막강했음을 뜻한다. 중앙 아시아 쪽의 동북부 국경지역에서 아르다시르 1세와 샤푸르 1세는 쿠샨 왕조의 서부지역을 정복했다. 이후 사산 왕조의 외교정책은 변방의 방어와 영토확장에 목적을 두고 추진되었다.

사산 왕조는 파르티아 왕조의 세습적인 자치왕국을 폐지하고 그대신 왕족 가운데서 총독을 임명 또는 해임했다.

따라서 왕위계승자는 보통 가장 큰 주의 총독직을 맡게 되었다. 그결과 중앙집권이 매우 강화되었다. 더구나 황제 개인에게보다 왕실에 대한 충성심이 강조되어서 왕실의 집단지도제와 유사하게 되었다. 사산 왕조시대 로마와의 분쟁이 가장 첨예했던 곳은 아르메니아 지역이었다. 바람 2세의 사후(293) 계승문제로 내분이 일어나 비록 샤푸르 1세의 막내아들 나르세스가 승리하여 즉위했지만 아르메니아는 296년에 로마의 수중에 떨어졌다.

아르메니아도 그리스도교가 지배적이 되고 로마도 그리스도교화되었으므로 이후 이란과 로마-비잔티움 사이의 분쟁은 종교적 분쟁으로까지 변모했다.

샤푸르 2세의 아르메니아 실지회복(失地回復) 노력은 번번이 실패로 돌아갔으나 로마의 콘스탄티우스 사후(361), 티그리스 강변과 아르메니아 대부분의 영토는 페르시아의 영토가 되었다. 약 20년간의 혼란기(아르다시르 2세, 샤푸르 3세, 바람 4세)가 지난 후 야즈데게르드 1세가 왕위에 올랐다.

그는 그리스도교에 관대한 정책을 폈는데 이것으로 인해 귀족들의 원성을 샀으며, 이때문에 그의 사후(420) 아들 바람 4세의 계승에 어려움이 있었다. 그는 동부에 헤프탈족의 침입 때문에 동로마 제국과 100년간의 평화조약을 맺고 그리스도교 신앙의 자유를 허용했다. 카바드 1세(488~531)는 정통 조로아스터교를 재정립했으며, 과세제도의 신설과 토지세의 개혁 등을 이룬 명망 있는 통치자가 되었다.

또한 군대를 강화하여 그의 세력은 흑해까지 다다랐다.

조로아스터교의 절대신 아후라 마즈다와 이란의 전통적인 신들의 결합이 파르티아 시대에 이루어졌는데 사산 왕조 때는 불과 빛의 숭배의식과 아후라 마즈다에 대한 경배의식이 강조되었다. 더구나 국가와 교회의 관계도 밀접하게 되어 상호보완적이 되었다.

조로아스터교는 사산 왕조시대에 체계적인 종교로 발전했다. 최고사제는 종교관할권뿐만 아니라 후대에 왕위계승자의 선정과 국사(國事)에도 중요한 역할을 수행했다. 선과 악, 즉 아후라 마즈다와 아리만의 대결에서 선한 신령과 천사는 모두 전지전능한 아후라 마즈다의 지휘를 받았다. 여기에 사산 왕조의 근거지인 파르스 지역의 관행도 종교의례 속에 상당히 스며들어간 것 같다. 그래서 태양신 미트라도 조로아스터교와 결합된 것이다(→ 미트라교).

신학도 발전되어 아후라 마즈다, 즉 오르미즈드와 아리만을 무한한 시간에서 나온 것으로 생각하여 종래의 이원적(二元的) 개념을 수정하려는 주르반 종파가 나타났으나, 호스로우 1세(531~579 재위)가 이를 이단으로 선언함으로써 사산 왕조의 조로아스터교는 의례와 순수한 교리를 정교하게 다듬어갔다.

그리스도교는 3세기 중반 이후 티그리스와 유프라테스 강변의 아람어 사용공동체에서 추종자가 많았다. 로마 제국에 그리스도교가 공인되기 전에는 사산 왕조는 그리스도교를 관용했으나 마니교나 그노시스교에 대해서는 적대적 태도를 취했다. 그러나 로마가 점차 그리스도교화된 339년 이후 그리스도교도들은 샤푸르 2세와 그의 후계자들로부터 심한 박해를 받았다.

그럼에도 불구하고 이란의 그리스도교는 사산 왕조가 멸망한 후에도 오랫동안 남아 있었다.

샤푸르 1세 치하에서 마니교라는 새로운 종교가 나타났다. 창시자 마니(216?~274?)는 바빌로니아에 살던 파르티아 왕족의 후손이었지만 이란어를 사용했고 그의 교리는 그노시스교의 사상과 철학에서 강한 영향을 받았다.

또한 마니는 조로아스터교와 그리스도교의 사상을 함께 결합하려 애썼다. 이러한 마니의 가르침은 샤푸르 1세의 지원을 받아 이란과 외부지역까지 널리 전파되었으나 그의 아들 바람 1세의 탄압정책으로 마니는 처형되었고 신자들은 박해를 받았다. 그후 마니교는 호라산 지역과 사산 제국의 동부 및 중앙 아시아에서 명맥을 유지했다.

사산 왕조 예술의 가장 뛰어난 작품은 석회석 절벽위에 새겨진 거대한 부조물이다(→ 조소). 페르세폴리스 근처에 있는 나크시에 로스탐과 나크시에 라자브 등이 현존하는 유적 중 가장 잘 알려져 있다.

이 부조물들의 모습을 통해 사산 왕조 통치자의 모습도 살펴볼 수 있다. 현존하는 건축물로는 호스로우 2세(590/591~628)가 크테시폰에 세운 거대한 궁전이다. 일부가 남아 있는 이 궁전은 구운 벽돌로 돔 형식의 천장을 반드는 사산조의 전형적인 건축양식의 진수를 보여주고 있다. 사산 왕조시대에는 문학이 크게 발달하지 않았는데 그 이유는 이 왕조가 문학보다 종교 우선정책을 추진한 데서 비롯된다. 그러나 외국종교의 영향과 더불어 외국문학도 들어와 중세 팔라비어로 번역되었다.

이 시대의 가장 뛰어난 번역작품은 호스로우 1세 때 완성된 〈칼릴라와 딤네 Kalilag and Dimnag〉인데 인도의 전설에 바탕을 두고 있다. 그외에도 헬레니즘의 낭만주의 문학도 소개되었다.

투르크족은 560년경 이란 동부지역에서 출현하여 중근동으로 진출하기 시작했으나 아직 사산 왕조의 영역에 심각한 위협은 되지 않았다. 호스로우 1세로부터 왕위를 물려받은 호르미즈드 4세(579~590 재위)는 비잔티움과 평화협상에 실패했지만, 그리스도교에 관대한 정책을 폈다.

이러한 정책은 그의 아들 호스로우 2세에까지 이어져 결국 조로아스터교도들의 반란을 야기시켰다. 호스로우 2세는 비잔티움으로 도피했으며, 로마 황제 마우리스(582~602)의 도움으로 591년 크테시폰에서 다시 왕위에 올라 그의 통치기간 안에 번영을 누렸다.

마우리스 황제가 암살되자(602) 비잔티움과 다시 전쟁이 시작되었다.

호스로우 2세의 군대는 안티오크(611)·다마스쿠스(613)·예루살렘(614)·이집트(619) 등을 차례로 정복했다. 610년 왕위에 오른 비잔티움의 헤라클리우스는 보복공격을 시작하여 627년에는 티그리스 강 유역까지 진출했다.

이후 호스로우 2세는 자신의 아들 카바드 2세에게 살해되었고(628), 카바드의 사후 그의 손자인 야즈데게르드 3세가 왕위에 올랐다(633).

비잔티움과 이란 사이의 장기간에 걸친 전쟁으로 인해 사산 왕조의 세력은 쇠퇴했고, 이슬람화된 신흥 아랍족의 새로운 도전에 직면했다. 유프라테스 강변에서 있었던 전투에서 사산 왕조의 최고지휘관 루스탐이 전사했으며, 야즈데게르드 왕도 651년에 메르프 근처에서 암살되었는데, 이와 함께 이슬람 이전의 이란 역사는 종말을 고하게 되었다(→ 나하반드 전투). 제국의 몰락과 함께 조로아스터교도 점차 쇠퇴일로를 걸었으나, 그당시 이슬람교도들은 조로아스터교에 관용을 베풀었던 것으로 보인다.

이후 조로아스터교는 이란에서 점차 사라졌으며, 현재 야즈드 및 뭄바이 등지에서 명맥을 유지하고 있다.

사산 왕조 멸망과 사파위 왕조 성립

아랍인에게 정복된 뒤 이란의 대부분은 후지스탄·메디아·호라산·시스탄 등의 4주로 분할되었다. 아랍 부족들의 군대는 쿰과 시라즈와 같은 많은 주둔도시에 배치되었지만 최대규모의 병단은 중앙 아시아 방면까지 정복의 손을 넓히기 위한 세력으로 하기 위해 호라산에 배치되어 있었다. 아랍인은 이란의 민중과 그들의 종교에는 거의 간섭하지 않았다.

디후칸(대지주계급)과 동부의 소제후들은 대체로 자신들의 토지와 특권을 보유하는 대신 아랍의 지배를 순순히 받아들이며 일정한 조세 또는 공물을 징수하는 책임을 졌다. 아랍계 통치자와 지주계급과의 관계는 대체로 원만했다. 아랍과 이란 민중과의 혼인이 널리 행해졌고 또 이들 두 민족의 언어가 혼합되었기 때문에 근대 페르시아어의 기초가 일찍이 이 무렵부터 만들어지기 시작했다.

그런데 우마이야 왕조 말기에 재정이 궁핍해지면서 농경민·도시민뿐만 아니라 많은 디후칸들 사이에서도 불만이 생겼다.

이슬람에 개종한 이란인에게까지 지시아(jizyah)가 부과되었던 것이 불만을 더욱 가중시켰다. 아바스가의 아부 무슬림은 혁명에 이들 이란인들의 불만을 이용했다.

아부 무슬림은 교묘한 술책을 이용하여 호라산의 아랍 사회가 부족간의 항쟁으로 분열되어 있었던 것을 이용하고 또 예멘계 주민이 총봉기한 데 힘입어 우마이야 왕조를 멸망시켰다(750). 이때의 공로로 그는 호라산의 총독이 되었다. 그런데 아부 무슬림의 세력 신장에 위협을 느낀 아바스 왕조 제2대 칼리프인 만수르는 그를 살해했고 그뒤 거의 50년간에 걸쳐 호라산에는 반란이 잇따랐다.

803년에 바르마크가가 칼리프 하룬 알 라시드에 의해 타도된 뒤 대반란이 폭발하고 하룬은 반란진압에 나섰지만 도중 투스에서 병사했다.

호라산의 통치권은 하룬의 아들 마문의 손으로 옮겨졌다. 마문은 치안을 회복했지만 칼리프와 갈등을 일으켜 새로 호라산군을 조직하여 타히르의 지휘하에 두었다.

타히르는 바그다드를 포위하여 점령하고 아민을 살해했다(813). 호라산군은 몇번의 전투 후 여러 주에 대한 칼리프 마문의 통치를 회복했다. 그뒤 마즈다크교도의 세력이 확대되었던 이란에 반란이 일어나게 되자 마문은 타히르를 호라산 동쪽의 총독에 임명할 필요를 인정했다. 타히르가는 872년까지 사실상 독립왕조로서 존속하고 동시에 바그다드에 있는 호라산 출신의 칼리프 친위부대의 지휘권을 장악했다.

타히르 왕조의 지휘하에 있었던 반세기 동안 이란 동북지방의 대부분은 어느 정도 안정을 유지했고 전례 없는 번영을 누렸다. 그러나 타히르 왕조가 실제로 지배하고 있었던 것은 수도 니샤푸르를 중심으로 하는 호라산 지방뿐이었다. 그렇지만 그 일족 중에는 바그다드와 사마라 등에서 요직을 점하고 있는 사람들도 있었으므로 이 왕조의 세력은 보다 넓은 범위에 미쳤다.

이란의 군소왕들

타히르 왕조는 호라산 지방에서 반독립의 정권이었지만 이것은 아랍이 지금까지와 다른 조건에서 이란계 지주귀족들과의 타협을 계속했던 결과였다. 칼리프 정권이 점점 약해지고 아바스가의 왕자 무와파크도 잔지(흑인노예)의 반란 진압에 여념이 없게 된 사이 아바스 왕조에 실망을 느낀 이란 민중이 독립을 요구하는 운동을 일으켰다. 이란의 아바스 왕조라는 이름으로 불리고 있던 타히르 왕조는 아제르바이잔에서의 훌라미파의 반란을 간신히 진압했을 뿐, 카스피 해 남안과 주변의 산지에 있던 이란계 호족과 시아파의 망명 지도자들에 관해서는 아무런 대책도 세울 수 없었다.

865년부터는 이들의 지방의 봉기에서 훨씬 대규모적인 운동이 일어났다. 이들은 하와리즈파의 활동으로 인한 심각한 사회불안에 의해 더욱 격심하게 되었다. 이란은 하와리즈파의 약탈·파괴와 시아파의 권모술책의 무대가 되었다. 시아파는 마문이 자파의 지도자들과 타협을 시도하던 시기에 잠시 번영을 누리고 그 사이 카스피 해 남안지방에서 자파의 왕조를 세우고 인접한 다이람 지방까지 세력을 신장했다. 하와리즈파 세력을 등에 업고 시스탄 지방에서는 사파르 왕조가 일어났다. 창건자 야쿠브 이븐 라이스는 하와리즈파의 전사들을 모아 자신의 군대로 편성하면서 자파가 일으킨 소요의 진압자인 체했다. 그리하여 야쿠브는 잠시 파르스에서 시라즈까지의 이란 전토를 장악했다. 그는 후지스탄의 지방에 의지해 칼리프 정권 자체를 위협하고 호라산에서 타히르 세력을 일소했다. 야쿠브는 이렇게 하여 이란인들에게 위대한 영웅으로서 기억에 남게 되었다. 그러나 그는 호라산 북부에서 타히르 왕조를 밀어냈기 때문에 이 지방에 세력진공 상태를 야기했다. 이곳에 이스마일이 사만 왕조를 세웠다.

사만 왕조의 주요도시인 사마르칸트와 부하라는 비단길에 위치하여 동아시아와 광범위한 통상에 의해 부를 누리고 학문과 예술의 중심지가 되었다. 페르시아어는 위대한 시의 언어로 주목받기 시작하고 철학과 역사의 연구가 장려되었고 이란풍의 이슬람 문화의 기초가 세워졌다. 사만 왕조는 다이람 산지에 있는 시아파의 지도자들을 정복할 수 없었는데 이 지방에서 부이 왕조가 일어났다.

원래 사만 왕조의 장교였던 부이의 세 아들이 칼리프 정권을 좌우하는데 성공하여 이란 서부와 이라크에 걸쳐 이란계 새 왕조를 세웠다. 이 두 왕조와 그 가신들 및 그들의 세력이 미약한 지방을 통치하고 있던 호족 등은 모두 11세기에 투르크계의 셀주크 왕조에 정복되었다. 이란인의 세력은 이미 아랍의 세력에 침투하든가 아니면 이것을 전면적으로 밀어내고 있었는데 그뒤에 투르크계 유목 부족들로 이루어진 새로운 민족이 중앙 아시아에서 진입하는 길이 열렸던 것이다.

가즈나 왕조와 셀주크족

9세기 중엽 이래 모든 이슬람 왕국에 중앙 아시아에서 투르크계 포로와 노예를 매입하고 이들을 친위부대로 편성하는 관습이 널리 확산되었다.

각 왕조가 약체화함에 따라 투르크계 무장들은 점점 깊이 국정에 관여하게 되고 수도와 지방 각주에서 행정상의 요직을 점하게 되었다. 그런데 이들이 내란을 일으켜 왕조의 세력과 권위가 무너지게 되었다. 사만 왕조는 투르크계의 노예였던 알프 티긴을 호라산의 군사령관에 임명했다. 그러나 왕이 바뀌자 알프 티긴은 적대자에게 그 지위를 빼앗겨 962년 가즈나에 물러나 일단은 사만 왕조에 따르고는 있었지만 실제로는 독립왕국을 창건했다.

알프 티긴 사후 그의 아들과 알프 티긴의 맘루크(노예)들이 연이어 권력을 장악했는데 그중에 제5대 왕이 된 세뷔크티진은 사만 왕조와 친선관계를 계속하면서도 호라산 지방의 지배권을 얻었다. 세뷔크티진의 사후 1년 뒤 그의 아들 마흐무드가 계승했다.

그는 일반적으로는 지방정권의 왕으로 최초로 술탄의 칭호를 사용했던 사람으로 알려져 있다. 이 사람에 의해 이슬람교도의 본격적인 인도 침략이 시작되었다. 투르크계의 일레크 한(카라한) 왕조의 군주들이 동(東)투르키스탄 방면에서 들어와 사만 왕국을 멸망시켰을 때 마흐무드는 그들과 옥수스 강을 경계로 서로의 영역을 인정하는 협정을 맺었다.

10세기말에 이슬람에 귀의한 중앙 아시아의 여러 투르크 부족들은 일레크 한인들의 통솔하에 트란스옥사니아 지방을 점령했다.

이 지방에 이주한 유목민 투르크멘족들(투르크 유목민 중 이슬람에 귀의한 사람들) 가운데 구즈족은 마흐무드에 의해 호라산에 옮겨왔다. 마흐무드의 아들들이 서로 정권다툼을 벌이는 사이 구즈족은 셀주크가의 토그릴과 챠그리의 지휘하에 호라산의 토호들에게 도움을 받아 가즈나 왕조의 군대를 덴덴칸에서 격파하고 이란 서부의 정복에도 나섰다. 1055년 토그릴은 바그다드에 들어와 아바스 왕조의 칼리프 아래서 실권을 장악했다.

토그릴 이후 그 후계자 알프 아르슬란 및 말리크 샤는 호라산 태생의 위대한 와지르 니잠 울 물크에 도움을 받아 이란 전토와 이라크·시리아를 자신의 통치하에 두었다. 그리고 각주에 셀주크가의 왕을 봉했다. 이 왕들의 군대는 이크타라고 하는 군사영지제도에 의해 유지되었다. 말리크 샤의 사후 이들 여러 왕들간의 세력다툼에서 영토는 분열을 거듭했지만 호라산 지방만은 예외로 말리크 샤의 아들 사자르가 1153년까지 질서를 유지했다.

그외의 왕령들은 대부분 아타베그로 불린 셀주크군하의 장군들이 분할하여 영유했다. 이들 아타베그들의 많은 수는 각각 왕조를 세웠지만 그들 가운데 이란 지방에서 가장 중요한 왕조는 아제르바이잔의 아타베그들의 왕조와 파르스 지방의 사르갈 왕조 등이었다. 이같은 분열을 타고 시아파 아사신파는 다이람의 고지에 견고한 근거지를 세우고 테러 행위에 의해 지배계급의 사기를 떨어뜨리는 데 노력했다.

셀주크족과 함께 투르크멘의 여러 부족이 대거 이주해왔기 때문에 이란의 경제는 중대한 타격을 입었다.

광대한 경작지가 방목지로 변했다. 성벽을 둘러친 도시와 요새만 겨우 치안이 유지되었다. 그후 구즈족의 여러 집단이 호라산 지방에 몰려들어 셀주크의 마지막 술탄 산자르를 사로잡고 이 지방의 여러 도시를 약탈한 뒤 케르만을 점령했다. 그리고 이곳의 셀주크 왕국의 괴멸을 노리고 진격을 계속했으므로 토지의 황폐는 점점 격심해졌다. 산자르의 영토를 두고 원래의 가신이었던 화레즘의 샤와 아프가니스탄의 고르 왕조의 왕들이 서로 다투었지만 결국 화레즘 샤의 타카시와 그의 아들 아파 웃딘 무하마드가 고르 왕조와 이란의 나머지를 정복하고 트란스옥시아나도 점령했다.

그의 군대의 병사는 주로 아직 충분히 이슬람화하지 않고 이교의 문화를 남겼던 스텝 지대에 사는 킵차크족이었기 때문에 곳곳에서 약탈을 행하고 혼란을 가중시켰다.

몽골족의 이란 통치

이란의 황폐화를 더욱 심화시켜 페르시아 문화의 사회적·경제적 기초를 최종적으로 파괴시킨 것은 몽골족이었다. 칭기즈 칸의 후계자들 아래서 몽골족은 이란 전토에 권력을 확대하고 칭기즈 칸의 손자 훌라구의 지휘하에 새로운 침략을 행하고 이 지방을 통치했다. 훌라구는 1256년 엘브루즈 산맥 중의 아사신의 여러 성채를 파괴하고 1258년 아바스 왕조의 최후의 칼리프를 죽이고 바그다드를 공략했다. 이렇게 하여 훌라구는 이란에 있어서 새로운 지방왕조의 시조로 되어 명목상으로는 중국의 원에 신속하고 있었지만 실제로는 독립군주로서 1335년까지 이 지역을 통치했다.

일 한국의 이란 통치

일 한국의 군주들은 북방에서는 킵차크 한국, 동북에서는 차가타이 한국에 있는 같은 몽골의 친족과 때때로 충돌했지만 거의 50년간 대외정책의 목표는 시리아를 정복하는 것이었다. 그때문에 이집트의 맘루크 왕조와 충돌하여 한편에서는 십자군과 그리스도교 여러 나라들과 몇 번씩 제휴를 시도했지만 성사되지 못했다. 또 1260, 1303년에는 알레포와 다마스쿠스를 일시적으로 공략했지만 결국 쓰라린 패배만 맛보았다. 내정면에서 일한국의 군주들이 채용했던 정책 가운데 가장 건설적이었던 것은 아제르바이잔을 거쳐 흑해에 이르는 통상을 일으키고 타브리즈를 국제통상의 중심지로 만든 것이었다. 원래 몽골족은 대개 이슬람을 비롯해 그외 모든 종교집단에 대해 관용적이었다.

제3대 왕인 아흐마드 타크달(1281~84 재위)은 1292년에 이슬람교에 귀의했지만 몽골 귀족들에 의해 퇴위당하고 조카인 아르군이 그뒤를 이어 이슬람교도들을 박해했다. 아르군이 88년 유대인의 의사 사드 웃 다울라를 재무대신에 등용했는데, 그 대신이 이슬람교도들에게 가혹한 조치를 취해 나라가 대혼란에 빠지고 불만의 소리가 높아졌다. 그후 사드 웃 다울라는 실각해 처형당하고 모든 지방에서 처참한 유대교도 학살이 행해졌다.

다음해 아르군의 아들 가잔이 이미 이슬람에 개종한 상태에서 왕위에 추대되어 개혁에 착수했다. 개혁의 내용은 몽골족 침입 이전의 무인 봉지 등의 토지제도를 부활시키고 사회 질서의 회복을 목적으로 한 것이었지만 가잔이 일찍 죽었으므로 성과를 보지 못했다. 다만 이슬람을 국가의 공인종교로 삼은 종교정책만은 그의 사후에도 계속되어 이란에 있는 많은 몽골 귀족과 부족민이 이슬람교로 개종했다.

가잔의 동생 올제이투의 치세는 비교적 평온하고 번영한 시기였다. 가잔의 조카 아부 사이드하에서는 내외의 분열적 세력이 커져 제압할 수 없을 정도로 되었다. 유력한 고관들은 일한국을 지배하려고 싸우고 아부 사이드의 사후 각각 자파가 받드는 왕자들을 앞세워 계승 다툼을 시작했다. 그중 하산 부즈루그가 1336~56년에 걸쳐 세력을 장악하고 몇 사람의 괴뢰 왕자들을 이라크와 아제르바이잔의 왕위에 앉혔다.

일 한국이 쇠퇴해가는 가운데 파르스·헤라트 두 지방이 독립했다. 헤라트는 쿠르드 왕조의 이름으로 알려진 옛 고르 왕조의 왕족에 의해, 한편 파르스는 무자파르 왕조로 독립했다. 또 자라이르 부족 외에 다른 유목부족의 수장들이 이란의 일부, 특히 루리스탄 지방을 지배했다. 호라산 지방에서는 사르다하르로 자칭하고 그 지방의 대부분을 지배하고 있던 무리가 결사체를 형성했다. 이란의 경제는 통상로의 붕괴와 무서운 질병의 만연으로 점점 쇠퇴해갔다. 도시문화의 요소 가운데 이러한 재액에도 불구하고 존속했던 것은 뒤에 티무르에 의해 거의 전부 파괴되어버렸다.

일 한국의 군주들은 간신히 동쪽 경계를 트란스옥사니아의 차가타이 한국의 군주들의 침입에서 보호하고 있었다. 그러나 1370~80년 티무르가 사마르칸트를 중심으로 중앙집권국가를 만들 무렵에는 쿠르드 왕조는 이미 그들에 대해 저항할 힘이 없었다. 그리고 1383년 헤라트가 함락된 뒤 티무르는 별다른 저항도 받지 않고 이란 전지역을 공략해버렸다. 그후 무장봉기는 가차 없이 잔학하게 진압되어 도시는 차차 파괴되고 그 주민은 학살되었다.

티무르 왕조와 투르크멘족의 이란 지배

티무르는 중국으로 원정에 나서자마자 곧 죽고 그 정복지는 여러 자손들에게 분령되었다. 그 가운데 티무르의 아들 미란 샤와 샤 로흐는 이란 서부와 동부를, 손자인 빌 무하마드는 파르스 지방을 차지했다. 티무르 왕조는 일족 내부의 항쟁으로 약체화하고 아제르바이잔과 아르메니아의 투르크멘족에게도 시달렸다.

당시 서부 이란은 투르크멘족의 카라 코윤루 세력이 지배하고 있었다.

그들은 아제르바이잔에서 잘라이르 왕조를 물리치고 그들의 독립왕조를 세웠다. 샤 로흐가 죽자 자한 샤는 카라 코윤루의 세력을 이란 북서부 깊숙이까지 확장하여 티무르 제국을 침범했다. 티무르 제국은 디야르바키르에 오랫동안 왕조를 세우고 있던 아크 코윤루에게 의지했다. 자한 샤는 아크 코윤루의 우준 하산에게 1467년 패했다. 우준 하산은 단명으로 끝나기는 했지만 이란 제국을 건설하기도 했고 잠시 티무르 제국으로부터 헤라트를 빼앗기도 했다.

우준 하산의 아들 야쿠브(1478~90)는 몽골인 지배하에서 실시된 조세제도를 폐지하고 정통 이슬람 법에 따른 징세제도를 실시하려고 했다. 그러나 이것은 기득권층의 불만을 낳았고 아크 코윤루의 지지도를 떨어뜨렸으며 수니 광신도들의 신용도를 떨어뜨렸다. 야쿠브가 세제개혁을 단행할 수밖에 없도록 악화된 경제적 여건과 종교의 가면을 쓰고 새로운 징세제도를 강제하려 했던 일이 사파위 가문의 시아파 운동을 확산시킨 촉매제가 되었다.

사파위 왕조

사파위 왕조를 세운 이스마일은 몽골 이교도들에게 이슬람교가 모독당하는 것에 대해 분개하여 수피 종단 내의 한 종교운동을 일으킨 셰이크 사피 옷 딘의 후예였다.

이 운동은 처음에는 종교적이고 현실과 거리가 있는 운동으로 시작되었지만 점차 이슬람교도 사회를 지배하고자 하는 시아파의 열망을 대변하게 되었다. 15세기말까지 사파위가의 운동은 신비적인 힘과 피억압민중의 시아파에 대한 호응에 힘입어 많은 추종자들을 얻게 되었다. 1501년 이스마일은 아제르바이잔에서 백양조를 대신할 새로운 왕조를 세웠다.

10년 만에 그는 이란 전체에서 패권을 잡았다. 사파위 가문은 시아파 이맘의 후예라고 주장했다. 이제 이란의 이슬람은 칼리프의 승인이 필요없는 알리 후예인 이맘이라는 통치자를 갖게 되었다. 사파위 왕조는 한정된 자원을 가지고 이란을 통치해야 했다. 소아시아와 트란스옥사니아도 떨어져나갔고 서구에서 해상무역이 발달하기 시작하여 대륙간 무역에 의존해왔던 이 지역 경제를 위협했다. 오스만 투르크가 일어나 이란의 서쪽으로의 팽창을 가로막았고 카프카스 산맥과 메소포타미아 지방의 지배권을 놓고 다투었다.

오스만과 오랜 전쟁으로 자원은 더욱 고갈되었고 오스만은 아제르바이잔까지도 넘보게 되었다. 1639년 결국 이란은 예레반을 갖고 오스만 제국은 바그다드를 갖는 평화협정이 체결되었다.

비단길을 통한 무역이 이 왕조의 주된 수입원이었다. 이스마일의 후계자인 샤 타마스프(1524~76)는 카펫 직조를 국가 산업으로 격상시켰다(페르시아 카펫). 샤 아바스 1세(1588~1629)는 유럽과의 직접적인 무역관계를 확립시켰지만 유럽과 거리가 멀리 떨어진 점과 오스만 제국이 중간에 가로놓여 있다는 장애 때문에 이 관계를 계속 유지하고 발전시키기는 어려웠다.

샤 아바스 1세는 군사제도도 개혁하여 유럽식으로 훈련되고 장비를 갖춘 상비군을 조직했고 관료기구도 재정비했다. 그러나 왕권약체화의 씨앗은 왕실내부에 있었다. 사파위 왕조는 장자상속의 확실한 체제가 세워져 있지 않아 왕자들 사이에 음모와 모략이 끊이지 않았다. 샤 아바스는 오스만 술탄들 처럼 남자들을 살해해버리는 방식을 취하지 않고 어린 왕자들을 후궁에 가두어버리는 방식을 채택했다.

그래서 그의 후계자들은 우유부단하고 고위 성직자들에게 좌지우지되는 나약한 성격을 갖게 되었다.

샤 솔탄 후사인 때에 아프가니스탄에 있는 사파위 왕조의 한 가신이 이스파한을 점령하고 솔탄 호세인을 살해했다. 아프간인의 침략으로 사파위 왕조가 혼란에 빠진 틈을 타 오스만 투르크인들은 1723년 서부지역을 침략하여 서부 페르시아를 황폐화시켰다.

북부 호라산 출신의 나디르가 이란을 재통일하고 사파위 왕조의 왕자이던 타마스프 2세(1722~32 재위)를 왕위에 앉혔다. 나디르는 아프간인들을 몰아낸 후 동부 이란의 광대한 지역의 총독이 되었다. 그리고 뒤에 타마스프를 퇴위시키고 사파위 가문의 다른 인물을 왕위에 앉혔다가, 1736년 자신이 왕위에 올랐다. 왕위에 오른 뒤 페르시아와 오스만 간의 적대관계를 완화시키기 위해 보다 온건한 형태의 시아파를 세웠다.

그러나 이것은 뿌리를 내리지 못했다. 나디르는 재정이 바닥나자 1738~39년 인도 원정에 나섰다. 그가 델리를 정복하고 무굴 황제의 보물을 노획해온 덕에 이란은 3년 동안 세금을 내지 않아도 될 정도였다. 그의 인도 원정은 재정문제를 일시나마 해결해주었다. 1747년 나디르는 살해되었고 그의 사후 아프가니스탄에서는 아흐마드 샤 두라니가, 호라산에서는 샤 로흐가, 마잔데란에서는 카자르족의 족장 모하마드 하산이, 아제르바이잔에서는 아자드 칸이 할거했다. 그러다가 이란 북서부에서 모하마드 하산이 아프간 잔여 세력들을 모두 몰아냈지만 남부와 중앙 이란에서 일어난 잔드 왕조에게 주도권을 빼앗겼다.

잔드 왕조

카림 칸 잔드 모하마드는 샤 솔탄 호세인 사파위의 손자인 아부 타라브를 에스마일 3세로 내세우고 자신은 섭정 혹은 대리인(vakil)으로서 통치했다. 그는 시라즈를 수도로 삼고 있으면서도 호라산의 패권을 놓고 샤 로흐와 다투지 않았다.

그는 파르스와 중앙 이란에 총력을 집중시키고 있었지만 엘부르즈 산맥 북쪽 만잔데란의 카자르 왕조까지도 세력권에 포함되었다. 그는 모하마드 하산 카자르의 지배영역을 넓히려는 노력에 쐐기를 박은 후 아가 모하마드 칸 카자르를 시라즈에 있는 자신의 궁전에 인질로 잡아두었다. 카림 칸의 온정과 관대한 성격 덕분에 페르시아는 잠시 평온을 되찾았다. 그는 시라즈에서 상업의 번창에 주력했다. 1779년 카림 캄이 죽은 뒤 아가 모하마드는 카자르 부족에게 도망가서 큰 부대를 모아 정복 전쟁을 시작했다.

카자르 왕조

1779~89년 잔드 왕조는 왕위계승문제로 내분이 일었다. 결국 로트프 알리가 왕위에 올랐지만 그는 아가 모하마드 칸의 가차없는 추격을 받다가 1794년에 살해되었다. >아가 모하마드는 1796년 왕위에 올랐고 같은 해 마슈하드도 점령했다. 침체한 페르시아의 상업을 발전시키려 했던 카림 칸의 노력은 그의 후계자들의 왕위다툼 과정에서 다시 원점으로 돌아갔지만 1800년 인도에서 영국인 사절이 다녀간 후 아가 모하마드는 페르시아 만 무역을 부흥시키기 위해 노력했다(→ 영국사). 그런데 이것은 사실상 페르시아의 지금이 인도로 흘러들어가는 길을 터준 결과를 낳았다.

파트흐 알리 샤(1797~1834 재위)는 재정을 영국 지원금에 의존했지만 1813년에는 카프카스 산맥을, 1828년에는 투르크만차이를 러시아에 빼앗겼다(→ 러시아와 소련의 역사). 이후 러시아 영사와 상인들이 이란으로 들어와 영국과 이란을 놓고 외교 전쟁을 벌였다. 두 나라는 1907년 이란·아프가니스탄·티베트에 관한 영국-러시아 협정을 맺었다.

모하마드 샤(1834~48 재위)때에 하지 미르자 아가시는 국내 생산을 진작시키고 스페인·벨기에와 같은 다른 유럽 국가들과 긴밀한 관계를 맺어 영국과 러시아의 영향력에서 벗어나고자 했으나 성과를 거두지 못했다. 나세르 옷 딘 샤(1848~96 재위)는 자원 개발을 구실로 유럽 열강들에게 특권을 팔아넘겨 일반인과 종교인들의 반감을 샀다. 그는 특권을 팔아 챙긴 돈을 사적인 생활에 낭비했다.

1890년 담배특허권의 철폐를 요구하는 대중 항의가 일어났다. 이것은 통일된 대중적 항의가 전제적 왕권을 제약할 수 있다는 가능성을 보인 점과 충분한 부를 쌓은 상인계층이 종교 설교가들의 지원을 얻어 대중적 감정을 이용할 수 있게 되었다는 점에서 중요한 의미를 갖는다. '담배폭동'은 모자파르 옷 딘 샤(1896~1907 재위) 지배하에서 일어난 입헌혁명의 서곡이 되었다. 이란은 복본위제가 실패한 후 은본위제를 유지하고 있었는데 은이 국외로 유출되고 동화가 늘어나자 빵폭동이 일어났다. 1906년 결국 왕은 입헌을 수락했고 10월에 제1회 국가평의회(the Majles)가 열렸다(→ 마질레스).

1908년 모하마드 알리 샤(1907~09 재위)의 통치하에서 국가평의회는 탄압을 받았고 모하마드 알리를 실각시킨 내전을 치른 후 다시 열렸다. 1921년 페르시아 코사크 기병대의 이란인 장교였던 레자 칸은 정치작가 사이이드 지아 옷 딘 타바타바이와 손을 잡고 쿠데타를 일으키고 군대를 장악했다. 그는 1921~25년에 아흐마드 샤 밑에서 국방장관 겸 총리로 있으면서 자신에게 충성하는 군대를 만들고 마침내 레자 샤 팔라비의 이름으로 스스로 왕위에 올랐다.

팔라비 왕조

레자 샤 팔라비는 교육과 사법면에서 종교의 영향을 약화시키는 개혁을 단행하고 근대국가의 기초를 놓았다. 그는 외국의 정치 간섭을 배제하고 1933년 영국회사가 갖고 있던 석유특허권에 관한 조항을 개정했다. 1938년에는 이란에 최초로 철도건설이 시작되었다.

그러나 무역상의 필요에서 나치 독일편에 가담했던 일이 화근이 되어 1941년 영국-소련 연합군의 침략을 받았다. 그가 의리상 이란에 있는 수많은 독일인들에 대해 어떤 조치를 취할 것도 거절하자 두 나라가 이란을 통해 소련 전선으로 미국의 군사물자를 안전하게 수송하기 위한 명목으로 이란을 침범했던 것이다(→ 제2차 세계대전). 1941년 9월 레자 샤는 퇴위하고 이란을 떠났다. 그는 1944년 남아프리카에서 죽었다. 레자 샤의 아들로 어려운 여건 속에서 왕위에 오른 모하마드 레자 샤 팔라비는 점령 상황으로 인한 인플레이션에서 회생하기 위한 노력과 또 한편 왕권과 지주들 사이의 싸움에 착수했다. 지주들은 레자 샤 퇴위 후 국가평의회에서 영향력을 행사하고 있었다. 1951년 국가평의회는 모하마드 모사데크가 발의한 석유국유화 법안을 통과시켰다. 영국석유회사도 철수했다. 그러나 모사데크가 총리로 있는 동안 혼란스러운 정치 상황과 서방의 석유회사들이 시장을 장악하고 있는 사정으로 인해 국유화조치는 값비싼 대가만 치룬 실속없는 승리가 되었다. 모사데크는 1953년 실각했다.

1961년 모하마드 레자 샤는 마침내 주도권을 잡고 제20차 국가평의회를 해산하고 토지개혁을 위한 길을 터 놓았다. 소수의 특권층 토지소유자들은 토지를 국가에 반환하고 국가는 이것을 경작자들에게 재분배했다. 산업에서 이윤분배제가 도입되어 이전의 지주들은 산업에 참여한 대가의 형태로 보상을 받았다.

경작자들과 노동자들에게 정치참여의 길을 넓혀주었고 농촌에서는 협동조합이 옛 지주의 역할을 대신 담당했다. 문맹을 감소시키기 위한 운동이 일어나고 교육이 성직자들의 통제에서 더욱 벗어났다. 이것이 소위 '백색혁명'이었다. 1971년 토지분배가 끝났을 때 약 25만 가구가 이 개혁의 혜택을 입은 것으로 나타났다. 그러나 종교지도자들은 토지개혁, 여성에 관한 법률개정, 정부와 왕실권한의 확대에 불만을 표시했다. 1963년 로훌라 무사위 호메이니가 왕을 직접적으로 공격하는 연설을 하여 구속되자 소요가 발생했다. 소요는 가혹하게 진압되었고 호메이니는 추방되었다. 그는 처음에는 터키로, 다음에는 이라크로 쫓겨났다.

이슬람 공화국

백색혁명 과정에서 농업과 산업에서 개혁이 너무 급속히 진행되고 시행상에 오류가 드러나면서 많은 사람들이 개혁에 실망을 느끼게 되었고 이것은 1978년의 시위로 발전했다. 이 시위로 많은 사람이 살해되었고 9월에는 주요도시들에 계엄령이 선포되었다. 망명중인 호메이니는 왕의 퇴위를 요구했다. 결국 1979년 1월 16일 왕은 망명길에 올랐다. 같은 해 2월에 전국민의 환호 속에 호메이니가 이란에 도착했다. 4월 1일 국민투표를 거쳐 이슬람 공화국이 선포되었고 이슬람 국가의 이상을 반영시킨 새 헌법이 발효되었다.

| 이름 | 재위기간 |

| 아르타바누스(아르다반) | 226 |

| 5세의 패배 | |

| 아르다시르 1세 | 224~241 |

| 샤푸르 1세 | 241~272 |

| 호르미즈드 1세 | 272~273 |

| 바람 1세 | 273~276 |

| 바람 2세 | 276~293 |

| 바람 3세 | 293 |

| 나르세스 | 293~302 |

| 호르미즈드 2세 | 302~309 |

| 샤푸르 2세 | 309~379 |

| 아르다시르 2세 | 379~383 |

| 샤푸르 3세 | 383~388 |

| 바람 4세 | 388~399 |

| 야즈데게르드 1세 | 399~420 |

| 바람 5세 구르 | 420~438 |

| 야즈데게르드 2세 | 438~457 |

| 호르미즈드 3세 | 457~459 |

| 피루즈 | 457~484 |

| 발라시 | 484~488 |

| 카바드 1세(첫번째 재위) | 488~496 |

| 자마스 | 496~499 |

| 카바드 1세(2번째 재위) | 499~531 |

| 호스로우 1세 | 531~579 |

| 호르미즈드 4세 | 579~590 |

| 호스로우 2세 파르비즈(첫번째 재위) | 590 |

| 바람 6세 | 590~591 |

| 호스로우 2세 파르비즈(2번째 재위) | 591~628 |

| 베스탐(메디아에서 반란) | 591~596 |

| 카바드 2세 시루예(시로에스) | 627~628 |

| 아르다시르 3세 | 628~630 |

| 샤르바라즈 | 630 |

| 푸란도흐트 | 629~631 |

| 호르미즈드 5세 | 631~632 |

| 호스로우 3세 | 632~633 |

| 아즈데게르드 3세 | 633~651 |

참고문헌

- ・ 중동사(세계각국사 11) : 김정위, 대한교과서주식회사, 1987

- ・ 서양사개론 : 민석홍, 삼영사, 1984

- ・ 서양사총론 : 차하순, 탐구당, 1981

- ・ The History of Ancient Iran : Richard N. Frye, 1984

- ・ Iran:Past and Present:From Monarchy to Islamic Republic, 9th ed. : Donald N. Wilber, 1981

- ・ The Heritage of Persia, 2nd ed. : Richard N. Frye, 1976

- ・ The Persians:From the Earliest Days to the Twentieth Century : Alessandro Bausani, 1971

- ・ Iran from the Earliest Times to the Islamic Conquest : Roman Ghirshman, 1954(reissued 1978)

- ・ The Legacy of Persia : A. J. Arberry (ed.), 1953(reissued 1968)

- ・ A History of Persia, 3rd ed., 2 vol. : Percy Sykes, 1930(reissued 1969)

- ・ The Culture and Social Institutions of Ancient Iran : Muhammad A. Dandamaev·Vladimir G. Lukonin, 1989

- ・ The Persian Empire : J. M. Cook, 1983

- ・ The Iranian Revival : Georgina Herrmann, 1977

- ・ Persia:An Archaeological Guide, 2nd ed., rev. : Sylvia A. Matheson, 1976

- ・ Geschichte Mittelasiens im Altertum : Franz Altheim·Ruth Stiehl, 1970

- ・ L'Iran sous les Sassanides, 2nd ed., rev. : Arthur Christensen, 1944(reissued 1971)

- ・ A Political History of Parthia : Neilson C. Debevoise, 1938(reissued 1969)

- ・ Iran in the Twentieth Century:A Political History : M. Reza Ghods, 1989

- ・ Continuity and Change in Medieval Persia:Aspects of Administrative, Economic, and Social History, 11th-14th Century : Ann K. S. Lambton, 1988

- ・ The Gulf War:The Origins and Implications of the Iraq-Iran Conflict : Majid Khadduri, 1988

- ・ The Making of Iran's Islamic Revolution:From Monarchy to Islamic Republic : Mohsen M. Milani, 1988

- ・ Qajar Iran:Political, Social, and Cultural Change, 1800-1925 : C. E. Bosworth·Carole Hillenbrand (eds.), 1983

- ・ Iran Since the Revolution : Sepehr Zabih, 1982

- ・ Loyalty and Leadership in an Early Islamic Society : Roy P. Mottahedeh, 1980

- ・ Iran Under the Safavids : Roger Savory, 1980

- ・ Karim Khan Zand:A History of Iran, 1747-1779 : John R. Perry, 1979

- ・ Iran Under the Pahlavis : George Lenczowski (ed.), 1978

- ・ The Golden Age of Persia:The Arabs in the East : Richard N. Frye, 1975