판구조론

다른 표기 언어 plate tectonics , 板構造論요약 조산운동 과정에 따라 발생하는 현재와 과거의 지진과 화산들을 지표면을 구성하는 거대하고 단단한 판(板)들의 상대적인 운동으로 설명하는 이론.

목차

펼치기-

원리

- ┗ 판과 암석권

- ┗ 판경계부

- ┗ 판 내부에서의 지구조적 활동

-

역사

- ┗ 선행자들

- ┗ 베게너와 대륙표이설

- ┗ 고지자기·극이동·대륙표이

- ┗ 판구조론의 형성과 탄생

- 적용

-

문제점

- ┗ 반대론자

- ┗ 풀리지 않은 의문들

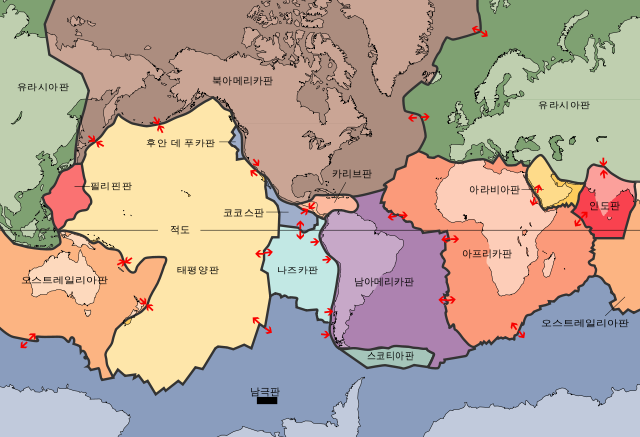

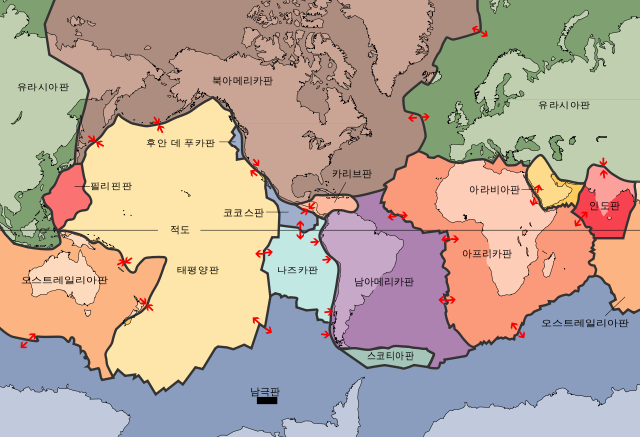

판구조론은 많은 지질학적·지구물리학적 자료에 기초하고 있으며, 모든 지구과학적 사고의 기반을 이루고 있다. 지표면을 구성하는 암석권(岩石圈)은 약 10여 개의 커다란 판과 몇 개의 작은 판으로 이루어져 있다(그림1). 이 판들은 서로 상대적인 운동을 하고 있는데, 이 상호작용은 지구상에서 일어나는 대부분의 지진활동과 화산활동을 일으키는 원동력으로 생각된다.

판운동은 지구상에 나타나는 대규모 지형의 형성과도 깊은 관계가 있는데, 판들이 서로 수렴하는 곳에서는 산맥이 형성되고 판들이 갈라지는 곳에서는 새로운 해양지각이 생성된다. 판 위에 놓인 대륙들은 판과 함께 표이(漂移)하여 지구의 고지리(古地理)는 끊임없이 변화해왔다.

판구조론은 1960년대말에 공식화되었으며, 현재는 거의 보편적인 사실로 받아들여지고 있다. 판구조론의 채택은 지구과학 분야의 과학혁명을 일으킨 중요한 과학사적 사건이다. 이 이론은 물리학 분야의 러더퍼드와 보어의 원자모형이나 생물학 분야의 유전암호 발견에 비견할 정도로 지구과학 분야의 발전에 매우 중요한 역할을 했다. 판구조론은 대륙표이설을 흡수하면서 고지리를 복원하는 수단을 제공했으며, 해양지질학의 진로를 밝혀주었고 조산운동 연구에도 중요한 영향을 미쳤다.

원리

판과 암석권

지구는 여러 개의 크고 작은 판들로 이루어져 있다.

이러한 판들은 단단한 암석권을 구성하고 있으며, 암석권은 부분적으로 용융된 암석물질로 이루어진 연약권(軟弱圈) 위에 놓여 있다. 암석권을 구성하는 판들은 상대적으로 이동하며 경계부를 따라 상호작용을 한다. 판경계부에는 분기경계부·수렴경계부·변환경계부의 3가지가 있다(그림2). 판의 내부는 변형받지 않은 채로 남아 있지만, 판경계부에서는 지진·화산활동·조산운동 같은 작용들이 활발하게 일어난다.

지각은 크게 대륙지각과 해양지각으로 구분된다.

대륙지각은 화강암질 조성을 띠기 때문에 현무암질로 된 해양지각에 비해 다소 가볍다. 또한 대륙지각의 두께는 30~40km로 6~7km의 두께를 갖는 해양지각에 비해 두껍다. 대륙지각은 해양지각에 비해 상대적으로 가볍기 때문에 맨틀 중에 떠 있으려고 하는 부유성을 가진다. 지각과 맨틀의 경계부는 모호로비치치 불연속면이라고 하는데, 이 불연속면의 존재는 지진파 연구에 의해 밝혀졌다. 판은 지각과 상부 맨틀을 포함하므로 지각보다 두껍다.

판의 경계는 해양과 대륙 사이의 경계와 항상 일치하지는 않는다.

판경계부

판은 경계부를 따라 상호작용을 한다.

판경계부는 주변판의 상대적인 운동양상에 따라, 판들이 서로 갈라지는 분기경계부, 판들이 서로 수렴하는 수렴경계부, 판들이 서로 미끄러지는 변환경계부(주향이동경계부)의 3종류로 구분된다. 분기경계부에서는 압력의 제거로 하부에 있는 맨틀의 부분용융이 일어나며 마그마가 상승하여 현무암질의 새로운 해양지각이 생성된다. 따라서 분기경계부는 해양분지 내에 놓이게 되며, 많은 화산활동과 천발지진이 일어난다. 수렴경계부는 함께 수렴하는 판들의 종류에 따라 3가지로 구분된다.

첫째, 서로 만나는 두 판이 모두 해양지각을 수반하는 경우로, 이때 한 판은 다른 판 밑으로 섭입(攝入)한다. 둘째, 한 판은 대륙지각을 수반하고 다른 한 판은 해양지각을 수반하는 경우로, 이때는 해양지각판이 대륙판 아래로 섭입된다. 셋째, 대륙지각을 수반하는 두 판이 만나게 되면 충돌이 일어나 높은 산맥이 형성된다. 산맥이 형성되고 오랜 기간이 경과하여 편평해지면, 봉합대(縫合帶)라는 흔적만이 남게 되는데, 이는 대륙들간의 충돌을 나타내는 증거가 된다.

섭입작용은 약 100km 두께의 찬 암석물질이 맨틀로 하강하는 작용이다.

섭입된 암석물질은 300~700km의 깊이에서 용융되어 다시 맨틀로 흡수된다. 이때 30~60° 정도 기울어져 섭입하는 베니호프 대에서는 압축력에 의해 많은 지진이 발생한다. 지진은 300~700km의 깊이에서 발생한다. 지하 100km 이상되는 지점에 도달하면, 섭입된 해양퇴적물은 지각 상부의 현무암질 암석과 함께 용융되어 안산암질 마그마를 형성한다. 이때 형성된 마그마는 지표로 상승하여 섭입경계로부터 수백km 떨어진 지점에 선상(線狀) 화산대를 형성한다(화산활동). 섭입작용이 일어나는 경계부에서는 해구가 발달하며 주로 퇴적암으로 구성된 변성대가 형성된다.

변환경계부를 따라서는 두 판이 측방으로 미끄러지듯이 움직이며, 지각이 형성되거나 파괴되지 않는다. 이러한 경계부에서는 대형지진이 발생하며, 일명 파쇄대(破碎帶)라고도 한다. 미국 캘리포니아 주에 나타나는 산안드레스 단층이 대표적인 예이다.

판 내부에서의 지구조적 활동

지구상에서 일어나는 대부분의 지진활동과 화산활동은 주로 판경계부를 따라 발생하지만, 판의 내부에서도 일어난다.

판 내부의 지구조적 활동에 대한 흥미로운 예로 하와이 열도가 있다. 하와이 열도의 한쪽 끝에는 활화산이 존재하며, 나머지 쪽에는 점차 오래된 사화산들이 나타난다. 이러한 지형적인 특성은 캐나다의 J. 투조 윌슨과 미국의 W. 모건에 의해 '열점'(맨틀 깊은 곳에 위치하며 성인이 불분명한 마그마가 발생하는 중심부)으로 설명되었다.

화산은 열점의 위쪽에 위치하고 있는데, 판이 이동함에 따라 화산은 활동을 멈추고 사화산으로 변해 침식되며 결국 해수면 밑으로 가라앉지만, 열점 위에서는 새로운 화산이 형성된다. 열점 화산활동은 해양분지뿐만 아니라 대륙에서도 나타난다. 대륙 내의 대표적인 열점 화산활동은 미국 서부의 옐로스톤 국립공원에서 관찰된다.

역사

선행자들

대규모의 대륙이동을 기반으로 하는 판구조론의 요점은 오래 전부터 알려져 왔으며, 대서양 주변의 해안선 윤곽을 서로 맞추어 보는 일은 오래 전부터 많은 자연주의 철학자들의 주된 관심사였다.

영국의 철학자 프랜시스 베이컨은 1620년 대서양 양편의 해안선 윤곽이 일치함을 주장했으며, 1858년 A. 스니데르 펠레그리니는 노아의 홍수를 대륙이 갈라져 나타난 현상으로 보았다. 그후 미국의 지질학자 프랭크 B. 테일러는 아시아와 유럽의 조산대들이 대륙이동에 의해 형성된 것으로 가정했다.

그의 해석은 판의 충돌에 대한 오늘날의 생각과 매우 유사했지만 곧 망각 속에 묻혀버렸다.

베게너와 대륙표이설

대륙표이설의 개념은 기상학자로도 유명한 독일의 알프레트 베게너에 의해 최초로 공식화되었다.

1910년 베게너는 대서양 양쪽의 해안선 윤곽이 유사하다는 사실에 기초해 후기 고생대에는 하나의 커다란 초대륙이 존재했다고 생각했다. 그는 이러한 초대륙을 판게아라고 명명했다. 중생대에 초대륙이 갈라졌으며 이때 대서양과 인도양이 형성되었다고 생각했고, 이를 증명하기 위해 지질학적·고생물학적 자료들을 수집했다.

1912년 그는 강의에서 대륙표이설과 이를 뒷받침하는 몇 가지 증거들을 발표했으며, 3년 후에 저서 〈대륙과 바다의 기원 Die Entstehung der Kontinente und Ozeane〉(1915)에 대륙표이설의 내용을 수록했다. 작은 대륙들 몇 개가 모여 초대륙을 구성했다는 생각은 19세기 후반에 오스트리아의 지질학자인 에두아르트 쥐스에 의해서도 제안된 바 있다. 그는 남반구에는 곤드와나라고 하는 거대한 대륙이 존재하고 있었으며, 후에 곤드와나가 가라앉아 대서양과 인도양을 형성했다고 추정했다.

그의 이론은 1800년대 후반까지 상당히 설득력 있게 받아들여졌다. 그러나 당시에는 이미 지각평형설이 알려져 있었으며, 따라서 커다란 대륙이 바닷속으로 가라앉는다는 것이 불가능한 것으로 인식되었다. 베게너는 이러한 사실을 지적하면서 대륙의 침강 대신 표이를 이용한 대륙표이설을 도입했다.

베게너는 대륙표이설을 주장하면서 이 설을 뒷받침할 수 있는 많은 자료들을 제시했다.

그는 대서양을 중심으로 양쪽 연안 지층들의 층서가 유사하고 조산대가 연속성을 보인다는 점을 들었는데, 이 증거는 오늘날에도 상당히 중요하게 평가되고 있다. 또한 만약 대륙들이 맨틀 내에서 상하운동을 할 수 있다면 이와 유사하게 수평방향으로도 운동할 수 있다고 주장했다. 그는 대륙표이를 일으킨 추진력으로 극의 표류와 서쪽으로 작용하는 기조력(起潮力)을 들었지만, 이러한 힘들은 대부분의 지질학자들에게는 적절하지 못한 것으로 인식되었다.

베게너가 제안한 대륙표이설은 유럽의 많은 지질학자들에게 설득력 있는 이론으로 받아들여졌다. 영국의 아서 홈스는 대륙표이를 일으키는 추진력에 대한 설명이 부족하다는 사실을 지적하면서, 1929년 맨틀의 대류를 제시했다. 맨틀 대류는 현재까지도 판의 이동을 일으키는 중요한 추진력의 하나로 여겨지고 있다. 베게너의 대륙표이설은 남반구의 지질학자들에게도 인정을 받았다. 특히 두 토이트는 평생 동안 대륙표이설을 받아들인 신봉자로서 베게너가 죽은 후에도 대륙표이를 뒷받침할 수 있는 방대한 양의 증거를 수집했다.

고생대 말기에는 대륙들이 서로 붙어 있었다는 사실에 대한 많은 증거들이 제시되고 있으며, 오늘날에도 많은 증거들이 계속해서 알려지고 있다.

대서양 양쪽의 해안선 윤곽이 서로 들어맞는 사실은 이미 알려진 증거지만, 에드워드 불러드는 컴퓨터 분석을 통해 양쪽 해안선의 윤곽은 대륙 말단보다는 1,000m 수심의 등심선에서 더욱 잘 들어맞는다고 주장했다. 남반구의 대륙들과 인도에 나타나는 고생대 지층의 층서가 서로 매우 유사하다는 사실도 대륙이동설을 뒷받침하는 증거로 인용되어왔다.

이러한 남반구 대륙들의 공통적인 층서를 곤드와나 층서라고 한다. 곤드와나 층서는 하부로부터 표석점토·사암·함탄층의 순서로 되어 있다.

동위원소 연대측정법이 개발됨에 따라, 남서대양의 양쪽 대륙에 나타나는 선캄브리아기 육괴들의 조성과 연령이 서로 일치한다는 사실이 밝혀졌다. 이는 선캄브리아기에 하나의 대륙핵이 존재했다가 후에 갈라졌음을 지시하는 증거로 받아들여지고 있다.

많은 지질학자들이 판구조론을 수용하게 되었지만, 상당수의 지질학자들은 대륙표이설을 받아들이지 않았다. 영국의 지구물리학자인 해럴드 제프리스는 맨틀의 강도가 매우 크기 때문에 대륙의 표이는 불가능하다고 주장했으며, 북아메리카에서는 거의 모든 학자들이 베게너의 이론을 받아들이지 않았다. 대륙이동설이 상당한 증거를 갖고 있었음에도 불구하고, 많은 지질학자들이 이를 부정하게 된 이유는 대륙이동의 추진력이 적절하지 못했기 때문이었다.

고지자기·극이동·대륙표이

암석들이 형성될 당시의 자기장에 대한 기록을 보존할 수 있다는 생각은 오래 전부터 알려져왔다.

1950년대에 들어서면서 영국의 스탠리 K. 렁컨을 비롯한 지구물리학자들은 고지자기(古地磁氣) 연구를 통해 유럽 대륙을 기준으로 북자극의 위치가 시대에 따라 이동한다는 사실을 발견했다. 이러한 사실은 자극의 위치가 변했거나, 유럽 대륙이 고정되어 있는 자극을 중심으로 상대적으로 움직였음을 의미했다. 따라서 이러한 현상을 설명하기 위해서는 대륙표이나 극이동(極移動)의 채택이 필요하게 되었다.

곧 다른 대륙에서도 고지자기에 대한 연구가 수행되었으며, 그결과 유럽 대륙에서의 극이동 경로와 다른 대륙들에서의 극이동 경로가 다르다는 사실이 밝혀졌다. 그러나 여러 개의 자극이 개별적으로 이동했다는 사실은 불가능한 일이기 때문에 대륙표이가 극이동의 합리적인 설명으로 등장하게 되었다. 또한 베게너가 주장한 대로 대륙들을 서로 합쳤을 경우에는 여러 대륙들의 극이동 경로가 일치하는 경향을 보여주었는데, 이 역시 대륙표이설을 뒷받침해주는 증거이다.

따라서 이러한 결과에 주목하여 대륙표이설을 인정하게 되었다. 그러나 대부분의 지질학자들이 여전히 고지자기 자료를 신뢰하지 못했는데, 이는 고지자기 측정에 대한 기술상의 문제 때문이었다. 그러나 후에 고지자기에 대한 측정기술이 개선되면서 고지자기는 대륙표이설을 강하게 뒷받침하게 되었으며, 과거의 고지리를 복원하는 주요도구로 이용되었다.

판구조론의 형성과 탄생

제2차 세계대전 이후 해양저에 대한 연구는 급격한 발전을 이루었으며, 특히 미국의 브루스 C. 히전과 헨리 W. 머나드의 노력에 힘입어 해양저의 많은 특성이 밝혀지게 되었다.

해양분지는 여러 특성에 있어 대륙과 다르다. 중앙해령은 해양저에 형성된 넓고 긴 산맥으로 해수면 아래 2.5~3km 정도 솟아 있으며, 너비는 수백에서 1,000km 이상까지 달한다. 정상부는 울퉁불퉁하며, 용암류가 분출하고 열류량이 높으며 천발지진이 발생하는 열곡을 동반한다.

해구(海溝)는 길고 좁으며 매우 깊은 일종의 함몰대로서, 주로 태평양 주변에서 나타난다.

해구는 열류량이 낮고 두꺼운 퇴적물로 채워져 있는 경우가 많으며, 심발지진이 일어나는 베니호프 대의 상부 말단에 놓여 있다. 해구는 남아메리카에서와 같이 대륙과 접해 있기도 하고, 남서태평양에서처럼 해양 중앙에 있기도 한다. 파쇄대(破碎帶)는 중앙해령과 해구를 절단하는 구조로서, 해령축에 대해 수직으로 발달한 해령 정상부와 곡분으로 구성되어 있다.

파쇄대에서는 화산활동이 일어나지 않으며, 지진은 절단된 해령 사이에서 제한적으로 발생한다.

이러한 3가지 유형의 해저지형의 존재는 1940년대 후반과 1950년대에 들어 명확하게 밝혀졌으며, 따라서 지역적인 성인론보다는 전지구적인 성인론이 필요하게 되었다. 해리 H. 헤스는 맨틀 대류설을 이용해, 중앙해령은 맨틀 대류가 상승하여 갈라지는 곳의 지표면에 나타나고, 해구, 베니호프 대, 호상열도는 맨틀 대류가 하강하는 곳에 나타난다고 했다.

중앙해령의 정상부에는 새로운 해양지각이 생성되어 측방으로 이동하면서 냉각되고 침강하다가, 결국에는 해구 근처에서 소멸되는 것으로 설명했다. 또한 해양지각의 연령은 중앙해령의 정상부로부터 멀어짐에 따라 증가하고, 결국에는 소멸되기 때문에 아주 오래된 해양지각은 존재하지 않는다고 했다. 그의 이러한 설명은 오랫동안 논란이 되어온 문제, 즉 해양지각에서는 중생대 이후의 새로운 암석만이 나타나는 반면, 대륙지각에서는 그 이전의 오래된 암석들도 나타나는 이유를 잘 설명해 주었다.

헤스의 모델은 많은 해양지질학자들에 의한 관찰사실과 잘 들어맞아 많은 해앙지질학자들이 그의 주장을 받아들였다.

헤스의 모델은 후에 미국의 해양학자 로버트 S. 디츠에 의해 해저확장설로 명명되었다. 해령의 정상부에서 해양지각이 생성된다는 사실과 이들이 곧 측방으로 이동한다는 사실은 받아들여졌으나, 파쇄대는 암괴를 측방으로 전위시키는 주향이동단층으로 이해되고 있었다. 그러나 이 해석은 많은 파쇄대들이 대륙주변부에서 갑자기 끝난다는 점을 설명하지 못했다.

이 문제는 캐나다의 지질학자 J.T. 투조 윌슨이 해결했는데, 그는 2개의 해령축 사이에 나타나는 전위부는 초기부터 존재하며 각 해령축에서는 새로운 지각이 생성되어 측방으로 이동한다고 주장했다. 또한 해령축의 암괴는 정상부 사이의 파쇄대를 따라 반대방향으로 움직이며, 이러한 이동은 해령축이 정지상태로 있는 경우에도 일어난다고 주장했다.

그는 또 해령축을 벗어난 지점에 인접해 있는 지각은 서로 평행하게 움직이며, 결국에는 해구에서 섭입된다고 주장했다. 윌슨은 이러한 파쇄대를 변환단층이라고 명명했으며, 이러한 단층에서의 지진활동은 해령축들 사이에서만 제한되어 나타날 것이라고 주장했는데, 그의 이러한 가정은 관찰결과와도 잘 부합된다.

해저확장설은 해령으로부터 멀어짐에 따라 해양지각의 연령이 증가한다는 사실에 대한 증명을 필요로 했다.

윌슨은 대서양의 화산섬들이 이러한 경향을 보여준다고 지적했으나, 실제로 이런 섬들은 적었고 용암과 화산재의 특성상 그들의 형성방향을 확정하기는 어려웠다. 따라서 추가적인 증거가 요구되었는데, 이는 해양지각에 대한 자기탐사 자료로부터 얻어졌다. 1961년 아서 D.래프와 로널드 G.메이슨은 태평양 동부 연안에 대한 자기탐사의 결과를 발표했다. 이들 자료에 의하면, 해양에서의 자기이상은 지구자기장의 평균자기장보다 높거나 낮은 자기대가 규칙적으로 반복되어 나타났다.

또한 이러한 정(正)이상과 부(負)이상은 중앙해령의 축에 대해 평행하게 선상으로 배열하는 양상을 띠었다. 자기이상은 파쇄대에 의해 분기되며 중앙해령을 중심으로 대칭적으로 나타나는 양상을 보여준다.

헤스는 감람암질 맨틀이 수화작용을 받아 해양지각을 형성하는 것으로 간주했는데, 이 경우에는 규칙적인 자기이상이 형성될 수 없다. 따라서 맨틀의 부분용융이 현무암질 마그마를 형성하고 현무암질 마그마가 지구의 자기장을 기록할 수 있는 좋은 매질이 될 수 있다고 생각하게 되었다.

케임브리지대학교의 드러먼드 H. 매슈스와 프레더릭 J. 바인은 해양지각은 간헐적으로 자기장이 역전하는 상황에서 분출된 현무암으로 구성된다는 가정하에서 새로운 해양지각은 형성 당시의 자기장에 의해 자화(磁化)된다고 했다.

따라서 새로운 해양지각이 정상의 자기장에서 만들어질 경우에는 정이상을 갖고, 극성이 역전된 시기에 만들어질 경우에는 부이상을 갖게 된다고 했다. 또한 새로 만들어진 해양지각은 갈라져서 서로 반대방향으로 이동하여 현재 해양저에서 관찰되는 것과 같은 좌우대칭의 자기이상을 형성할 것이라고 주장했다. 해양지질학자들은 이러한 연구결과들을 인정하여 해저확장을 실제의 지질학적 사건으로 받아들이게 되었다. 그러나 지질학자들은 해저확장설을 해양지질학자들만의 관심사로 간주하여 별 관심을 기울이지 않았다(모호로비치치 불연속면).

영국의 댄 P. 머켄지와 로버트 L.파커는 기하학적인 분석을 통해 이동하는 판은 단단하다고 여겨질 정도로 두꺼워 변형을 일으키지 않으며, 이들이 지구와 같은 구상체에서 운동할 경우에는 분기·수렴·변환 경계부에서 실제로 일어나고 있는 운동과 같은 양상을 나타낼 것이라고 주장했다.

미국의 W. 모건은 판의 운동방향과 운동속도는 자기이상의 양상과 변환단층에 의해 기록된다고 주장했으며, 연약권 위에 놓여 있는 것으로 생각되어 온 판이 단단한 암석권 밑으로 약 100km가량 뻗어 있다고 주장했다. 1968년 프랑스의 지구물리학자 그자비에 르 피숑은 컴퓨터 분석을 통해 해령에서 생성되는 판의 양은 섭입대에서 수렴되는 양과 균형을 이루고 있음을 증명했다. 또한 같은 해에 브라이언 아이작스를 비롯한 미국의 지구물리학자들은 판구조론을 '신지구조론'이라고 명명했으며, 지구의 모든 지진활동을 설명할 수 있다고 주장했다.

판의 운동을 일으키는 추진력에 대해서는 오늘날까지도 명확히 밝혀지지 않고 있다.

섭입하는 지각에 의한 견인력, 해령에서 작용하는 미는 힘, 연약권에서 일어나는 대류, 기조력 등이 가능한 추진력으로 제시되고 있지만 이들은 모두 명확한 증거들이 부족한 단점을 가지고 있다.

적용

개요

1960년대 후반(1967~68)에 탄생한 판구조론은 그후 지구과학 분야에 상당한 영향을 미쳤다.

지구에서 일어나는 각종 작용들은 판구조론으로 훨씬 쉽고 합리적으로 설명할 수 있게 되었다. 판구조론이 각종 분야에 미친 영향에 대해 몇 가지 예를 들어 살펴보면 다음과 같다.

판게아의 분열

해양지각에 보존되어 있는 자기이상·변환단층·열점의 흔적들은 고지리의 복원을 가능하게 한다.

후기 백악기까지의 고지리는 어느 정도 정확하게 복원할 수 있지만, 그 이전의 고지리는 해양지각이 거의 없어 불가능하기 때문에 각종 지질자료들을 이용해야 한다. 예를 들면 과거의 충돌판 경계부는 봉합대로 알 수 있는데, 유럽과 시베리아 사이의 우랄 산맥, 인도와 아시아 사이의 히말리야 산맥 등이 그 예이다. 판구조론의 원리를 이용해 판게아를 복원하고 이를 구성했던 대륙의 조각들을 알아낸 후, 대륙이동은 고지자기 자료를 통해 추정할 수 있다.

이때 알 수 있는 대륙의 위치는 위도와 방향성뿐이며, 과거의 경로에 대해서는 동물군과 식물군의 유연관계와 같은 대략적인 수단을 통해서만 알아낼 수 있다. 따라서 오늘날에는 1억 년 이후의 고지리는 물론 그 이전의 고지리에 대해서도 상당히 알려져 있다. 시카고대학교의 지질학자들에 의해 복원된 고지리에 의하면, 고생대 전반에 걸쳐 지구상에는 남아메리카·아프리카·오스트레일리아 등으로 구성된 곤드와나 대륙이 존재했으며, 이들은 크고 작은 여러 개의 대륙으로 둘러싸여 있던 것으로 알려져 있다.

고기후와 고해양

곤드와나의 전체적인 윤곽과 해안·평원·산맥·사막·빙관·열대정글 등의 위치는 지질자료를 통해 유추할 수 있다.

유추한 바에 의하면, 곤드와나 대륙 내에는 매우 넓은 기후대가 존재했던 것으로 알려져 있다. 대륙의 위치와 크기를 고정시켰을 때 고기후대를 추정할 수 있으며, 이는 퇴적암 내의 화석기록들에 의해 검증된다. 고기후 자료를 화석기록과 비교해보면 대륙들이 고정되어 있는 경우보다는 표이했다고 가정했을 때의 고기후와 화석기록들이 더 잘 들어맞는 경향이 있다.

판게아는 큰 바다로 둘러싸여 있었으며, 무역풍에 의해 발생하는 적도지방의 해류계는 오늘날보다 훨씬 오랫동안 따뜻한 위도에 머물러 있었고 그곳의 바닷물도 따뜻했다. 남반구와 북반구의 대부분을 점하고 있던 순환류는 훨씬 따뜻했으며, 따라서 적도지방에서 양극지방까지의 온도경도는 현재에 비해 훨씬 작았다.

중생대 초기에 곤드와나와 북반구의 로라시아 사이에 테티스 해가 형성됨에 따라 적도해류계는 전지구 규모로 확장되었다.

적도의 표층수는 전세계를 순환했으며, 따뜻한 표층수로 인해 전세계의 기후는 현재보다 더 따뜻했다. 그러나 대륙들의 분열이 계속됨에 따라 표층수의 순환양상은 복잡해지게 되었다. 신생대 중기 동안 오스트레일리아와 남아메리카가 북쪽으로 이동함에 따라 남극 부근에 남아 있던 남극대륙 주변에는 새로운 커다란 바다가 생겨 강한 해류가 발달했으며, 이로 인해 남극대륙은 북쪽의 난류로부터 고립되었다.

따라서 약 2,000만 년 전부터 남극대륙에는 빙관이 형성되기 시작했다. 빙관은 녹아서 주변의 바닷물을 차갑게 만들었으며 북쪽으로 흐르는 심층류를 형성하게 되었다. 제4기 빙하기의 원인을 수륙분포의 변화만으로 설명하기는 힘들지만, 이것이 중요한 역할을 담당했었음은 분명하다. 결국 판구조론에 기초한 수륙분포 변화는 모든 고기후학적인 개념을 상당히 변화시키게 되었다(해양).

판구조론과 조산운동

섭입과 대륙충돌은 산맥을 형성하는 조산운동을 일으킨다.

영국의 지질학자 존 듀이는 최초로 판구조론을 이용해 애팔래치아 조산운동과 알프스 조산운동을 해석했다. 조산운동에 있어 판 수렴의 중요성은 고생대 동안 북아메리카 대륙이 점차 판게아로 붙은 대륙충돌에서 찾아볼 수 있다. 약 5억 년 전 북아메리카 동쪽 해안을 따라 섭입대가 있었으며, 그후 약 6,700만 년 동안 이 지역은 주요조산운동을 겪었다. 이 조산운동이 끝나고 퇴적물의 운반방향은 역전되었는데, 이는 공급지가 섭입대의 동쪽에 존재했었음을 의미한다.

섭입·퇴적·화산 활동은 현재의 북서 유럽에 해당하는 작은 대륙이 북아메리카 대륙의 북동부 끝에 충돌하기 이전까지 계속되었다. 이 충돌은 뉴잉글랜드에서 시작하여 캐나다 동부와 스코틀랜드를 거쳐 노르웨이로 연결되는 주요 습곡산맥대인 칼레도니아 산맥을 형성했다. 그후 북아메리카 대륙 남부는 남아메리카와 충돌했으며, 약간의 기간이 경과한 후 아프리카가 도달하여 남부 애팔래치아 산맥이 형성되었다.

한편 오늘날의 중부 유럽과 서부를 이루고 있는 작은 크기의 대륙조각들도 빈 틈을 채워 판게아의 일부를 이루고 있었다.

이러한 설명은 대략 판구조론의 모델과 잘 부합되지만, 대륙충돌이 일어나지 않았을 것으로 추정되는 시기에도 조산대가 형성된 점과 퇴적물을 공급해준 작은 육괴가 해양 중에 존재해야 한다는 점의 2가지 측면에 있어서는 맞지 않는다. 이런 문제점들은 쉽게 설명될 수 있다.

판의 충돌에는 해양판-해양판의 충돌, 해양판-대륙판의 충돌, 대륙판-대륙판의 충돌과 같이 3가지의 가능한 경우가 있다. 처음의 2가지 경우에 있어, 해양판은 다른 해양판이나 대륙판 밑으로 섭입하며 동시에 판의 말단부에서는 퇴적물과 현무암질 해양지각의 변형이 일어난다. 남서 태평양의 뉴헤브리디스 호상열도는 해양판과 해양판의 충돌이 일어나는 예이며, 남아메리카의 안데스 산맥은 오랜 기간에 걸쳐 해양판과 대륙판 사이에 충돌이 일어나 생긴 조산대이다.

인도 북부와 중국에 위치하는 인더스-히말라야-티베트 지역은 인도와 아시아 사이에 존재하던 모든 해양지각들이 소모되어 대륙말단부를 갖는 2개의 판이 서로 만나게 된 시기인 약 4,000만 년 전에 시작된 대륙과 대륙의 충돌에 의해 형성되었다.

충돌의 결과로 아시아의 암석권은 이란, 아프가니스탄, 중국 서부에 분포하는 대규모의 주향이동단층을 따라 전위되었다(그림5). 한편 히말라야 산맥은 충돌이 끝난 이후에 인도-오스트레일리아 판이 유라시아 판의 밑으로 들어가면서 형성되었다.

판구조론과 생물

해양분지와 대륙의 크기와 모양 변화 및 이로 인한 해류순환과 기후변화는 지구상에 살고 있는 생물의 발달에 중요한 영향을 끼친다.

1970년 미국의 지질학자 제임스 W. 밸런타인과 엘드리지 M. 모어스는 생물의 다양성은 대륙들이 분열되어 퍼져 있을 때 증가했고, 대륙들이 서로 붙어 있을 때는 감소했다고 주장했다. 밸런타인의 연구 이후 판의 활동이 생물의 진화에 미치는 역할에 대한 연구는 크게 발전했다. 페름기 동안 판게아 주변의 천해에 서식하던 동물들의 다양성이 급격히 감소했는데, 이는 여러 작은 대륙들이 하나의 초대륙으로 모임에 따라 일어난 천해 서식지의 감소와 용승에 의한 해양생산성의 변화에 의한 현상으로 볼 수 있다. 반면 대륙 내에서는 동물의 감소와 멸종이 그다지 크게 일어나지 않았으며, 대신 건조지대가 형성되고 해안이 줄어들었다.

충돌의 결과로 많은 산맥이 형성되고 환경변화로 건조환경이나 높은 고도의 환경에 적응한 새로운 종류들이 진화하게 되었다.

판의 운동과 판들간의 상호작용이 생물에 미친 효과는 대륙들이 갈라져 있거나 충돌할 때 일어나는 현상을 비교해 봄으로써 가장 확실하게 알 수 있다. 중생대에 들어 대서양이 열리기 시작했을 때, 양쪽 해안가에서 동물군의 유사성은 감소했으며, 대륙간의 거리가 멀어짐에 따라 공통적인 과(科)의 수도 감소했다.

서로 떨어져 있던 대륙들이 충돌할 경우 나타나는 현상으로는 파나마 지협이 플라이오세에 바다 위로 융기한 것이 있다. 지협의 융기가 일어나기 전에 남아메리카에는 유대류가 많고 포식자가 거의 없는 매우 전문화된 동물군들이 진화했다. 그러나 지협의 융기로 남아메리카와 북아메리카가 서로 연결됨에 따라 많은 초식동물들과 육식동물들이 북아메리카로부터 남아메리카로 이주했으며, 반대방향으로도 아르마딜로(armadillo)와 주머니쥐 등이 이주했다.

초기의 판 활동

판을 움직이는 추진력이 무엇이든 간에 이들은 에너지를 소모하며 에너지의 많은 양은 지구 내에 있는 방사성동위원소의 붕괴로부터 나온다.

따라서 에너지의 흐름은 지구의 역사 45억 년을 통해 감소했을 것이며, 결과적으로 초기 판들의 활동은 오늘날과는 달랐을 것으로 추정된다. 초기의 판은 뜨거워 섭입을 일으키기에는 너무 가벼웠을 것으로 추정된다. 실제로도 선캄브리아시대 후기까지는 섭입에 대한 확실한 증거가 부족한 실정이다.

선캄브리아시대 판의 존재유무·성질·운동에 대한 증거는 매우 제한되어 있다.

초기와 중기 선캄브리아시대 대류핵은 매우 작았던 것으로 여겨지며, 비록 증거는 부족하지만 활발하게 대류하는 맨틀 위에 떠 있는 작은 판으로 간주된다. 이러한 대륙핵들은 강하게 변형된 퇴적암과 염기성 화성암의 복합체로 구성되며, 고기(古期)의 바다가 닫힌 봉합대의 흔적을 나타내는 녹색암대 내에 있다. 그러나 대부분의 경우 고지자기 자료는 이러한 대륙핵들 사이에 커다란 해양이 존재했었음을 나타내는 증거들을 가지고 있지는 않다. 따라서 선캄브리아시대에는 판의 내부에서 강한 변형이 일어났던 것으로 추정된다.

문제점

반대론자

판구조론은 1960년대 후반 들어 빠른 속도로 널리 확산되었으며 특히 서구사회에 큰 영향을 미쳤다. 그러나 현재 판경계부와 멀리 떨어진 대륙 내부에 위치한 소련에서는 판구조론을 인정하지 않고 있다. 블라디미르 벨루소프를 비롯한 소련의 과학자들은 지구조론의 여러 문제들을 대륙이동이 아닌 대륙 내부의 수직운동으로 해석했다. 그러나 이들은 이러한 수직운동을 일으키는 힘에 대해서는 명확하게 규명하지 못했고 젊은 과학자들은 점차 판구조론을 받아들이고 있는 추세이다.

판구조론에 대한 반대는 다른 곳에서도 일어났다. 해럴드 제프리스는 맨틀의 성질로 미루어 판의 운동은 불가능하다고 주장했다. 또한 미국의 지질학자 A.A. 메이어호프와 호워드 A. 메이어호프는 판구조론에 반대되는 자료들을 수집하고, 판구조론을 뒷받침하는 증거들은 옳지 않거나 잘못 해석된 것들이며 실질적인 증거들도 충분하지 않다고 주장했다. 판구조론에 대한 반대 의견들은 1970년대 초반까지 여러 차례에 걸쳐 제시되었지만, 판구조론을 뒷받침하는 증거들을 설명할 만한 대체이론을 제시하지 못함으로써 대다수의 과학자들에 의해 받아들여지지 못했다.

풀리지 않은 의문들

1974년 미국의 지질학자 존 C. 맥스웰은 비교적 논리적인 논문을 통해 판구조론으로 설명될 수 없는 모든 사항들의 예를 들면서 판구조론을 반박했다. 오늘날 그가 지적했던 많은 사항들은 대부분 해결되었지만 일부는 여전히 문제점으로 남아 있다. 판구조론이 크게 성공할 수 있었던 점은 해양분지에 대한 연구 때문이었다. 그러나 조산운동 작용과 해수면 변화를 설명하는 데는 별로 유용하지 못한 것으로 판명되었다. 또한 판경계부가 대륙과 근접해 있는 곳에서는 전통적인 판구조론으로는 설명할 수 없는 현상이 일어나기 때문에 이러한 지역에서는 판구조론의 개념을 다소 수정해야 한다.

지중해에서는 많은 문제점들이 나타나며, 특히 판경계부는 판구조론에서 규정하고 있는 3가지의 판경계부 가운데 어떠한 유형에도 해당되지 않는다. 미국의 지구물리학자 토머스 H. 조든은 판의 기저부가 해양보다는 대륙 밑에서 연약권의 더 깊은 곳까지 뻗어 있다고 주장했으며, 판의 자유로운 운동에 대한 의문을 제기했다. 그러나 이러한 장애요인이 판의 자유로운 운동을 얼마나 방해할 수 있는지에 대해서는 아직 밝혀지지 않고 있다.

판구조론은 해양분지에 대해서는 쉽게 적용할 수 있지만 대륙에 대해서는 적용하기 힘든 경우가 많다. 대륙들은 40억 년에 달하는 오랜 기간 동안에 걸쳐 형성된 복잡한 기록을 가지고 있는데, 지진파 연구에 의해 밝혀진 일부 사실들 중에는 단순하게 섭입과 충돌의 결과로 생각할 수 있는 부가구조와 부합되지 않는 것도 상당히 있다.

판구조론은 이러한 약점들을 가지고 있고 판의 운동을 일으키는 추진력에 대한 논란이 계속되고 있음에도 불구하고, 지구에 대한 과학적인 이해를 크게 발전시켜왔다는 점은 부인할 수 없다. 과학의 다른 모든 패러다임이 그러했듯이 판구조론도 언젠가는 더욱 발전된 패러다임에 의해 대체될 것이다. 그러나 어떠한 새로운 패러다임이 출현하더라도 대륙표이설과 판구조론은 그 새로운 이론의 일부를 이루게 될 것이다.