식물의 병

다른 표기 언어 plant disease요약 어떤 병원체가 살아 있는 식물체에 침입하거나 영향을 미쳐 식물체의 대사기능이나 구조 변화가 생리적으로 정상이 아닌 상태(→ 병원성).

인류가 식물을 재배하기 시작한 이래 심각한 문제가 되어왔으며 지금도 병으로부터 재배식물을 보호하는 것이 필수적이고도 어려운 과제이다. 그러나 식물의 병은 자연계의 한 부분이며, 또 생태계에서 생물구성요소를 서로 균형있게 유지시켜주는 요소이기도 하다.

병은 식물이 입는 상해(injury)나 장애(disorder)와는 구별되는 개념이다. 상해란 부적절한 환경 조건, 곤충 또는 설치류 등에 의해 식물 기관이나 조직이 급격하게 손실되는 것을 말하며, 장애는 비숙주적 요인에 의한 이상을 전반적으로 포괄하는 개념이다. 비기생적·비전염적 원인은 부적절한 환경, 양분의 과잉이나 결핍, 유독성 물질로 나뉘는데, 비교적 좁은 지역의 식물 군락 안에서 동시에 발생하는 경우가 많다.

병은 전파되는 특성에 따라 크게 유행병과 풍토병으로 나눌 수 있다. 넓은 지역에 걸쳐 숙주 식물의 많은 부분을 침해하는 형태가 유행병인데 외래 병원체가 들어와 갑자기 크게 증식한 경우, 기후 조건이나 생육환경 등이 발병에 적합해진 경우 등에서 일어난다.

풍토병은 같은 지역에서 해마다 나타나며 그 피해도 비교적 경미하다. 유행병과 풍토병을 구분하는 것은 일반적으로 어렵다. 동일한 병일지라도 환경-병원체-숙주의 조합이 어떻게 되느냐에 따라 풍토성병이 유행성병으로 발전할 수도 있고 유행성병이던 것이 풍토성병으로 제한되기도 하기 때문이다.

발병에 관계되는 환경요인으로는 온도, 상대습도, 토양 수분, 토양 산도, 토양형, 토양의 비옥도 등이 있다. 이들이 환경-병원체-숙주가 이루는 발병 메커니즘에 적합할수록 병으로 인한 피해는 커진다.

식물 병의 진단

병의 진단

진단은 병든 식물을 정상 상태의 식물과 구별해내고 병에 따라 정확한 병명을 알아내는 작업이다.

발병상황, 발병지의 환경조건, 발병시기, 발병포장(發病圃場)의 종류 등을 조사하고 발병 식물의 분류, 품종, 계통, 식물의 건강상태, 나이, 재배 환경, 현재까지의 경과 등을 밝히는 것이 중요하다.

식물병의 진단은 병의 원인을 밝혀냄으로써 올바른 방제 방법을 선택할 수 있게 해주며 따라서 방제효과도 기대할 수 있다.

병징(病徵 symptom)

병징은 병에 의해 식물체의 세포·조직·기관 등에 이상이 생겨서 그것이 외부로 드러난 상태이다.

일반적으로 병징은 국부병징과 전신병징, 1차병징과 2차병징, 미시병징과 거시병징 등으로 분류할 수 있다. 병징만으로도 병원체와 병명을 알아낼 수 있을 정도로 특징적인 경우도 있다.

표징(標徵 sign)

표징은 병원체에 의해 유도된 식물조직의 변화가 겉으로 드러나 모습이나 냄새 등으로 관찰될 수 있는 상태이다.

식물의 이상 상태는 많은 경우 부적절한 관리에 의해 유도, 심화되는데 병에 따라서는 이러한 부적절한 관리가 발병에 필수적인 것도 있다.

식물 병의 분류

개요

식물병은 병징이나, 숙주 또는 병원체의 종류에 따라서 분류된다.

이중 병원체에 의한 분류가 가장 효과적이고 또한 널리 쓰이는 방법으로, 주요한 병원체로는 비전염성 병원체와 바이러스·마이코플라스마·세균·균류·선충류·기생식물 등의 전염성 병원체가 있다.

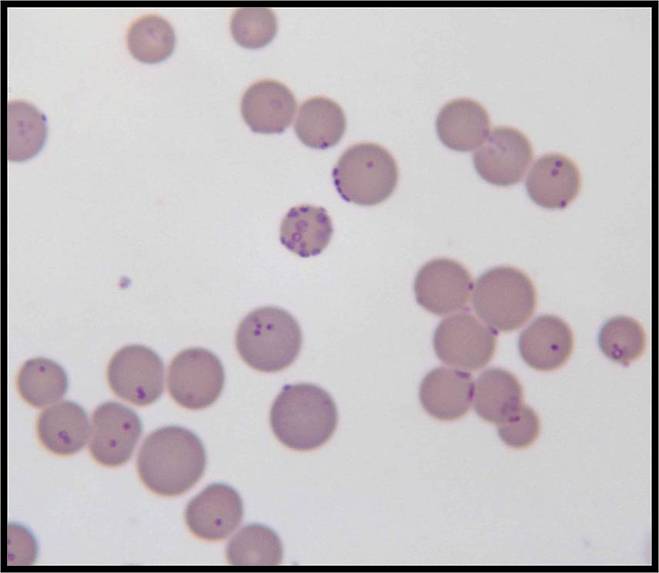

바이러스

감자·토마토·밀·귀리·쌀·옥수수·배·오렌지·사탕수수·사탕무·야자나무 등에 주로 감염된다.

종자 전염의 경로를 통해서도 피해를 주지만 감자·마늘·구근류 등 영양번식하는 작물의 경우 피해가 더욱 심각한데, 감자를 경작할 때는 바이러스에 감염되지 않은 씨감자를 확보하는 것이 무엇보다 중요하다. 씨감자가 바이러스에 감염되어 있거나 바이러스에 감염되어 있는 감자에서 계속 씨감자를 얻으면 바이러스가 후대로 계속 감염되어 감자의 양적·질적인 퇴화가 나타난다.

바이러스는 숙주의 상해 부위를 통해서 침입하므로 발병에는 상처가 필수적이며 일단 감염되면 식물체 전체로 퍼져 전신감염이 된다.

같은 바이러스에 감염되고도 숙주 식물의 종류, 품종, 환경요인 등에 따라 병징이 달라지기도 하는데 색의 이상(異常), 기형(畸形), 괴사(壞死), 위축(萎縮) 등에서 차이가 난다. 바이러스는 접목, 새삼·종자·영양번식기관·토양·접촉·곤충·진드기 등을 통해 감염되는데 이때 바이러스를 매개하는 생물체를 매개체라 한다.

일반적으로 바이러스병으로 의심되는 식물의 즙액을 표지식물에 상처를 내고 접종한 다음, 특징적인 국부병반이 나타나는지를 관찰하여 진단한다. 또한 바이러스에 대한 항혈청을 만들어서 진단하는 방법도 실용화되고 있다. 병을 방제하는 데는 무엇보다도 전염원을 없애는 것이 중요하다. 바이러스에 감염되지 않은 종자나 영양생식기관을 심거나 매개체를 제거하며 저항성 품종을 재배한다. 치료약제는 사용되지 않고 있다.

마이코플라스마

1967년 도이가 누른오갈병 및 빗자루병을 나타내는 식물의 조직에서 처음으로 마이코플라스마를 발견했다.

주로 식물의 체관부에 감염하는 마이코플라스마는 일반 세균과는 달리 세포벽이 없이 세포막만으로 둘러싸여 부드럽고 신축성이 높으며 크기와 모양이 일정하지 않다.

한국에서 발생하는 주요 마이코플라스마병으로는 대추나무빗자루병·오동나무빗자루병·뽕나무오갈병 등이 있는데 이중 오동나무빗자루병은 담배장님노린재가, 나머지 둘은 마름무늬매미충이 매개하고 있다. 마이코플라스마병은 옥시테트라사이클린(oxytetracy-cline) 같은 항생제나 술파제를 줄기에 주입하거나 매개충을 구제하고, 병든 식물을 제거하는 등의 방법으로 방제한다.

세균

1878년 버릴이 화상병에 걸린 배나무에서 배나무화상병균을 분리한 이후 세균병이 연구되기 시작했으며 200여 종(種)의 세균이 50과(科) 150여 속(屬)의 고등식물을 감염시키는 병원균으로 알려졌다.

현재까지 알려진 식물 병원 세균들은 내생포자를 만들지 않으며 환경조건이 적합하지 않으면 식물 조직 내에서 성장이 멈춘 상태로 있거나 드물게는 토양에서도 수개월 내지 수년 간 생존한다.

한국에서 세균병으로 널리 알려진 것은 1970년대 밤나무에 큰 피해를 입힌 밤나무근두암종병균이다. 이 병은 잘못된 조림과 관리 소홀로 생긴 대표적인 것으로 접목 부위가 토양에 너무 가까워 일어났다.

세균병에 감염되면 시들음·괴사·비대 등의 병징이 나타난다. 이 병의 방제법에는 저항성 품종 육성, 세균에 감염되지 않은 종자 재배, 돌려짓기, 약제 살포 등이 있다.

진균

진균에 의한 식물병은 전체 식물병의 75%를 차지한다.

진균의 포자나 균사는 식물의 기공이나 상처를 통해서 또는 표피를 직접 뚫고 침입한다.

한국에서는 1970년대말, 기존의 도열병균에만 저항성이 있던 통일계 벼품종을 침해하는 새로운 도열병균의 품종이 출현하여 도열병이 유행한 적이 있다. 세계적으로는 밤나무줄기마름병(병원체 Endothia parasitica)과 네덜란드느릅나무병(병원체 Ceratocystis ulmi) 등이 큰 피해를 가져왔다.

밤나무줄기마름병은 1904년 뉴욕에서 처음 발견되어 확산되기 시작해 수년 사이에 미국 전역으로 퍼져 미국의 밤나무를 멸종시키다시피 했다. 네덜란드느릅나무병은 주로 딱정벌레가 전염시키는데, 병에 걸린 느릅나무에서 월동·부화한 딱정벌레의 충체에 붙어있던 병원균의 포자가 딱정벌레가 느릅나무를 가해할 때 같이 침투되어 감염된다.

딱정벌레는 수km까지 날아다니므로 병원체는 신속하게 다른 식물체로 감염된다. 진균병의 방제법으로는 저항성 품종 육성, 매개충 구제, 돌려짓기, 약제 살포 등이 있다.

선충

주로 식물의 지하부를 가해하여 병을 발생시킨다.

이들은 탐침(探針)을 식물 세포에 밀어넣어 세포 내용물을 소화시키는 효소를 분비한 다음, 탐침을 통해 양분을 섭취하여 식물체의 생장력과 저항력을 약화시킨다. 탐침에 의한 상처는 다른 병원체들의 좋은 침입경로가 되며 그결과 2차 병징이 나타나게 된다. 선충병은 위축, 황화, 가지나 줄기의 마름, 시들음 등의 병징을 나타내는데 주로 뿌리를 침해하기 때문에 숙주는 수분 부족이나 양분 결핍으로 정상적인 생육이 저해된다.

선충병의 방제법에는 돌려짓기, 저항성 품종 육성, 토양 훈증 등이 있다.

기생식물

대표적인 기생식물로는 겨우살이와 새삼이 있다.

겨우살이는 반기생 종자식물로, 씨가 열매를 먹은 새의 부리에 묻거나 배설물에 섞여서 숙주에 떨어지는데 이곳에서 발아하여 생긴 흡기를 숙주의 관다발 조직으로 뻗어 물과 무기염류를 섭취한다. 새삼은 숙주 근처에서 발아한 뒤 뿌리를 만들어내는데 덩굴로 숙주를 감고 올라가면서 흡기를 줄기 속에 박아 양분을 얻는다.

비전염성 병원체

비전염성병은 때로 갑작스럽게 일어나기도 하는데 물리적·화학적·영양적 장애 등으로 야기된다.

물리적 장애로는 고온·서리·가뭄·비·저온·얼음·눈·햇볕 등에 의한 기후적 요인과 토양 수분의 과부족, 흙의 통기불량 등의 토양조건을 들 수 있다. 이 요인들은 식물체를 직접 손상시키거나, 생리적 기능을 교란시켜 생육을 억제하거나 말라 죽게 한다. 화학적 장애로는 이산화황·플루오르·오존·PAN 등과 같은 대기 오염물질과 각종 화학제나 비료 등으로 인해 식물체가 직접적·간접적으로 피해를 입고 있으며, 또한 농약에 의한 피해도 늘고 있다.

영양적 장애로는 질소·인산·칼륨·칼슘·마그네슘·망간·철·붕소·몰리브덴·구리·아연·황 등의 결핍·과잉으로 장애가 일어난다.

식물 병의 방제

성공적인 식물병의 방제는 진단의 정확성, 병원체 및 병환에 대한 정확한 이해, 환경요인-숙주-병원체 사이의 상호작용, 방제비용 등에 달려 있다. 방제법에는 크게 제거와 회피, 박멸, 보호, 숙주 저항성과 선택, 치료 등이 있다. 제거와 회피에는 병원체로부터 숙주식물을 격리·보존하는 방법으로 열이나 화학적 방법을 통한 종자 및 영양번식기관의 소독, 병든 종자의 폐기 등이 있다.

박멸에는 병원체를 없애는 것이며 윤작, 병든 식물의 파괴, 가지치기, 소독, 열처리 등의 방법이 있다. 보호에는 숙주와 병원체 사이에 장애를 설치하는 방법으로 환경요인의 조절, 경작 방법 개선, 매개체 구제, 약제 살포 등이 있다. 숙주 저항성과 선택은 병에 대한 유전적인 저항성을 갖는 식물을 육종하는 방법으로, 가장 이상적인 방제법이다. 치료는 숙주의 저항성을 높이거나 병원체의 증식, 다른 식물체로의 운반을 억제하는 데 도움을 주며, 전신성 진균 농약의 개발로 인해 점점 실용화되어 가고 있다.