삼국지 위지 동이전

다른 표기 언어 三國志魏志東夷傳

요약

진수가 편찬한 〈삼국지〉의 위지는 총 30권에서 동이전은 마지막 권 30에 실려 있다.

〈삼국지〉 동이전은 서·부여·고구려·동옥저·읍루·예·한·왜인의 순서로 되어 있다. 우리 고대 종족들의 생활상과 풍속을 포함하여 여러 가지 사실을 비교적 상세히 전한다는 점에서 고대사 연구에 중요한 문헌으로 이용된다. 부여의 영고, 고구려의 동맹, 예의 무천, 삼한의 5월제와 10월제 등 농경의례의 모습과 함께, 정치조직의 발전정도를 알 수 있는 것도 동이전을 통해서이다.

동이전은 중국인의 눈에 비친 한국 고대사회의 특성에 대한 기록이라는 점에서 한계가 있지만 지금은 〈삼국사기〉의 기록에도 상당한 신뢰성을 부여하는 것이 일반적인 경향이고, 양자의 상충되는 부분을 통일적으로 이해하려는 경향도 나타나고 있다.

서진(西晉)의 진수(陳壽:233~297)가 편찬한 〈삼국지〉의 위지에 부속된 고대 동방의 여러 종족과 국가에 관한 기록이다.

〈삼국지〉는 위지가 30권, 촉지가 15권, 오지가 20권이다. 송대(宋代) 이전에는 위서(魏書)·촉서(蜀書)·오서(吳書)로 나뉘어 간행되었기 때문에 '위서 동이전'이라고도 한다. 위지는 총 30권에 기(紀)가 4권, 열전(列傳:傳)이 26권인데, 동이전은 제일 마지막 권30의 오환(烏丸)·선비(鮮卑) 다음에 실려 있다.

외국열전을 위지에 포함시킨 것은 위를 정통으로 간주한 데도 이유가 있겠으나, 위나라가 중국 동북방의 여러 민족들과 가장 활발히 접촉했기 때문인 것으로 보인다. 동이전을 구성하는 데 가장 많이 의존한 것은 사찬(私纂)인 어환(魚豢)의 〈위략 魏略〉이었다. 따라서 동이전의 서술순서도 〈위략〉과 거의 같다. 후한(後漢) 말에서 삼국초에 이르는 기간의 동이와 중국, 특히 위나라와 요동과의 관계기사는 진수가 직접 보충했다.

따라서 동이의 활동 자체가 중국 왕조와 관계한 측면에서 보면, 〈삼국지〉 동이전은 〈후한서〉 동이전보다 본기와의 관련성이 훨씬 적다고 할 수 있다. 그러나 〈후한서〉 동이전의 기사는 〈삼국지〉의 기사 순서를 내용에 따라 개편한 부분이 많아 〈삼국지〉 동이전이 보다 충실한 자료로 인정받고 있다.

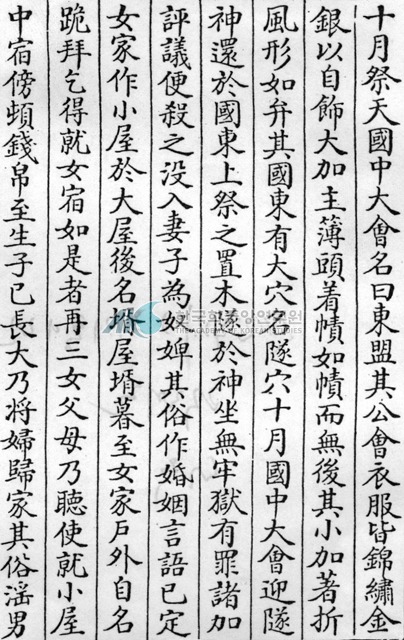

〈삼국지〉 동이전은 서(序)·부여(扶餘)·고구려(高句麗)·동옥저(東沃沮)·읍루(揖婁)·예(濊)·한(韓)·왜인(倭人)의 순서로 되어 있다.

서에는 중국인의 입장에서 주변 종족에 대해 관심을 갖는 이유를 간단히 적었다. 부여전에는 위치와 영역, 풍습·산물 등에 대한 자세한 기록과 함께 순장에 대한 기록이 전한다. 특히 옛 부여의 관행으로서 가뭄이나 장마가 들어 오곡이 익지 않으면 국왕을 죽이거나 바꾸자는 논의가 있었다는 기록은 프레이저(J. G. Frazer)가 그의 저서 〈황금가지〉에 소개했을 정도로 유명하다.

고구려의 경우에도 관제(官制)를 비롯하여 제천행사·혼인풍속 등과 함께 후한 때부터의 관계를 상세히 적고 있어 초기 고구려 사회에 대한 〈삼국사기〉의 기록을 보완하는 자료로 이용된다. 특히 중국과 평화적인 관계를 유지했던 부여의 경우 "근엄·후덕하여 다른 나라를 침략하지 않는다"고 한 반면, 중국과 빈번하게 충돌하여 성장한 고구려에 대해서는 "힘이 세고 전투에 능하다"든가 "흉악하고 급하며 노략질을 좋아한다"고 하여 대조적인 서술을 하고 있다.

옥저전에서는 고조선에 복속했던 사실과 한군현과의 관계, 고구려에 복속한 사실 등을 적고 풍속을 서술했다. 일찍이 고구려에 복속하여 맥포(貊布)·생선·소금·해초 등의 공납을 바친 내용이 중요한 기사로 주목된다. 동옥저전 다음에는 읍루족의 생활상을 간단히 적었고, 책화(責禍) 풍습과 함께 과하마(果下馬)가 유명한 예족의 생활을 실었다. 한전은 마한·진한·변한을 함께 서술하고 있다.

삼한 소국의 명칭을 열거하고, 신지(臣智)·읍차(邑次) 등 소국 수장(首長)의 명칭과 함께 한의 군현과 관계하면서 생겨난 칭호들을 소개했다. 특히 고조선의 준왕(準王)이 한에 망명한 사실을 적었으며, 낙랑인 1,500명이 진한에 붙들려와서 혹사당한 설화를 싣고 있다. 이는 낙랑군과 한의 관계뿐만 아니라 삼한사회에서 포로노예의 존재형태를 아는 데도 도움이 된다.

또 소도(蘇塗)에 관한 것, 삼한사회에서의 철의 생산과 교역을 기록한 것도 중요하다. 한편 왜인전의 경우에는 대방군(帶方郡)에서 야마다이국[邪馬臺國]에 이르는 길을 적고 당시 왜인의 정치상·사회상을 함께 기록했다.

이렇게 〈삼국지〉 위지 동이전은 우리 고대 종족들의 생활상과 풍속을 포함하여 여러 가지 사실을 비교적 상세히 전한다는 점에서 고대사 연구에 중요한 문헌으로 이용된다. 부여의 영고(迎鼓), 고구려의 동맹(東盟), 예의 무천(舞天), 삼한의 5월제와 10월제 등 농경의례(農耕儀禮)의 모습과 함께, 정치조직의 발전정도를 알 수 있는 것도 동이전을 통해서이다.

그러나 고대사회의 사회상을 전하는 데는 〈삼국사기〉와 〈삼국지〉 위지 동이전의 기록이 때로는 상당한 차이를 보이는 경우가 있다. 이로 인해 한때 일본인들은 〈삼국사기〉의 기록을 불신하고 중국측 기록인 동이전을 절대시하는 경향이 있었는데, 이러한 경향은 국내의 고대사 연구에도 많은 영향을 미쳤다. 그러나 동이전은 어디까지나 중국인의 눈에 비친 한국 고대사회의 특성에 대한 기록이라는 점에서 한계가 있다.

그리고 동이전에 묘사된 사회상은 대략 3세기 무렵의 것이지만 그중에는 훨씬 이전의 전문(傳聞)도 포함되어 있기 때문에 일률적으로 동시기의 것으로 보기는 어렵다. 지금은 〈삼국사기〉의 기록에도 상당한 신뢰성을 부여하는 것이 일반적인 경향이고, 양자의 상충되는 부분을 통일적으로 이해하려는 경향도 나타나고 있다.