삼국사기

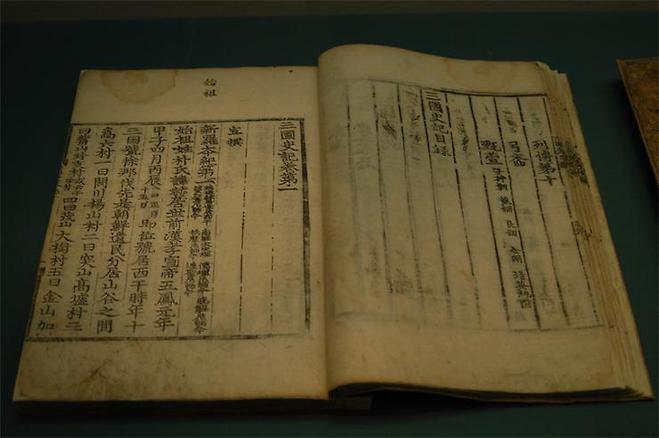

다른 표기 언어 三國史記요약 〈삼국유사〉와 함께 현전하는 가장 오래된 역사책으로 삼국과 통일신라의 역사 연구를 위한 가장 기본적인 사료이다. 총 50권으로 본기 28권, 연표 3권, 지 9권, 열전 10권으로 되어 있다. 본기는 신라·고구려·백제 순으로 국왕의 재위연간을 단위로 한 연대순 서술을 취했다. 연표는 신라의 박혁거세부터 중국·신라·고구려·백제의 순서로 각 왕의 재위연간을 표시한 대조표이다. 지의 구성은 제사·악·색복·거기·기용 등의 순서로 되어 있고, 열전에는 50명의 인물이 실려 있다. 판본은 고려본과 조선본이 있는데, 고려본은 13세기말에 간행된 것으로 추정되는 성암본(보물 제722호)만 전한다. 조선본은 1512년에 목판으로 간행된 완질본(국보 제322-2호)과 1573년에 찍어낸 완질본(국보 제322-1호)이 남아 있다.

〈삼국유사〉와 함께 우리나라에 현전하는 것으로는 가장 오래된 역사책으로 꼽힌다. 총 50권으로 본기가 28권(신라·통일신라 12권, 고구려 10권, 백제 6권), 연표 3권, 지(志) 9권, 열전 10권으로 구성되어 있다.

삼국과 통일신라의 역사를 연구하는 데 가장 기본적인 사료로 이용될 뿐 아니라, 고려 중기의 역사의식과 문화수준을 아는 데도 중요한 가치를 지니고 있다.

〈삼국사기〉의 판본은 고려본과 조선본으로 나눌 수 있다. 송(宋)나라 왕응린(王應麟)의 〈옥해 玉海〉에 1174년(명종 4)에 〈해동삼국사기 海東三國史記〉의 헌서(獻書) 사실이 언급된 것으로 보아 이 책이 고려시대에 편찬된 직후부터 간행되었음을 알 수 있다. 또 이를 근거로 편찬 당시 책의 정식 명칭이 〈해동삼국사기〉였을 것으로 추정하기도 한다.

고려본으로는 13세기말에 간행된 것으로 추정되는 잔존본(殘存本)인 성암본(誠庵本)이 있을 뿐이다. 이는 보물 제722호로 지정되어 있다. 조선시대에 들어서는 1393(태조 2)~94년에 진의귀(陳義貴)·김거두(金居斗) 등이 경주부사(慶州府使)로 있을 때 간행한 적이 있으나 현재는 남아 있지 않다.

1512년(중종 7)에 목판으로 간행된 완질본은 인출 당시의 원형을 거의 그대로 유지하고 있다. 또 동일한 판각으로 1573년(선조 6)에 경주부(慶州府)에서 찍어낸 완질본이 있는데, 1512년(중종 7년)에 개각한 판(板)과 고려 시대의 원판이 혼합된 것이 특징으로 경주의 옥산서원에 소장되어 있다. 이 두 판본은 명나라 무종 정덕연간(正德年間)에 간행되었다고 해서 정덕본으로 통칭한다.

1573년본은 1970년 보물 제525호로 지정되었다가 2018년 2월 21일 국보 제322-1호로, 1512년본은 1981년 보물 제723호로 지정되었다가 2018년 2월 21일 국보제322-2호로 재지정되었다. 정덕본은 총 9책의 완질본이자 고려~조선 초기 학술 동향과 목판인쇄 상황을 파악할 수 있는 매우 중요한 자료이다.

편찬

김부식이 〈삼국사기〉의 완성과 함께 인종에게 올린 〈진삼국사기표 進三國史記表〉에 편찬의 동기와 목적이 드러나 있다. 이에 의하면 고려의 지식인들이 중국사에 대해서는 잘 알면서도 자국의 일에 대해서는 그 시말을 모르고 있고, 중국 사서에 기록된 삼국의 사실이 소략하며 당시 현존하던 '고기'들이 거칠고 비속하므로 새로운 사서를 통해 국왕과 신하들의 잘잘못을 가려 후세의 교훈으로 삼고자 편찬된 것임을 알 수 있다. 김부식은 감수국사의 지위에서 편찬작업을 지휘했다.

책의 권말에는 편수 김부식을 비롯하여, 참고(參考)라는 직책을 가진 최산보(崔山甫)·이온문(李溫文)·허홍재(許洪材)·서안정(徐安貞)·박동계(朴東桂)·이황중(李黃中)·최우보(崔祐甫)·김영온(金永溫) 등 8명의 인물과 함께, 관구라는 직책을 가진 정습명(鄭襲明)·김충효(金忠孝) 2명의 인물이 열거되어 있다. 따라서 편찬에 직접 관계한 인물은 모두 11명인 셈이다. 이중 참고는 편찬작업의 보조역할을, 관구는 편찬에 따르는 행정실무를 담당한 것으로 여겨진다. 김부식을 제외한 10명 중 〈고려사〉에서 부분적으로나마 그 활동을 알 수 있는 인물로는 최산보·정습명·허홍재·박동주가 있다. 대체로 이들은 김부식과 가까운 관계에 있었던 것으로 짐작된다.

김부식은 오랫동안 감수국사의 지위에 있었다. 그러나 감수국사의 직책은 시중이 관례적으로 겸임하는 것이었기 때문에 〈삼국사기〉의 편찬에 그렇게 오랜 시간이 소요된 것이라고는 볼 수 없다. 실제로 편찬에 착수하여 소요된 기간은 그가 관직에서 퇴임한 이후부터 약 3년가량으로 짐작된다. 또 편찬 당시 그의 나이가 70세를 넘은 고령이었으므로 그가 직접 쓴 부분은 논찬(論贊)과 지(志)의 서론 부분 정도였을 것이며, 나머지 부분은 사료의 취사선택이나 최종 수정·가필 정도에 머문 것으로 보는 것이 일반적이다.

체제와 내용

본기

본기는 책 전체의 절반이 넘는 분량으로 내용상으로도 가장 큰 비중을 갖고 있다.

이 점이 열전을 중심으로 편제되어 있는 중국의 기전체 역사서와 다른 점으로 지적된다. 〈삼국사기〉는 신라 중심주의에 의해 편찬된 것이라고 보기도 한다. 그러나 통일 이후의 신라를 제외하고 형식상으로 보면 신라와 고구려·백제가 큰 차이는 없으며, 삼국 중 어느 한 나라를 정통으로 하지 않고 동일하게 본기로 처리했다. 편찬 당시 참고할 수 있는 사서가 상대적으로 신라에 관한 것이 많았다는 점을 감안하면 일방적인 평가는 내리기 어렵다.

또 삼국 각각의 대외관계를 서술하는 경우, 신라본기에서는 신라를 주체로 하여 '아'(我)로 표현했고, 고구려·백제의 경우도 동일하게 처리했다. 이러한 용법은 중국측의 역사서에서도 유례가 없는 것으로, 삼국을 동등하게 서술하고자 한 자세가 반영된 것이라 할 수 있다.

본기는 신라·고구려·백제의 순으로 편제되었고, 그 각각은 국왕의 재위연간을 단위로 한 연대순 서술을 취했다.

따라서 이는 삼국과 통일신라에 관한 정연한 연대적인 기록이라 할 수 있다. 그러므로 본기를 통하여 삼국의 시조설화와 고대국가 형성과정, 삼국 상호간의 동맹·대립과 상쟁, 나당연합군에 의한 신라의 삼국통일과정, 통일신라의 정치권력의 추이 등을 비롯하여 단편적이나마 각국의 고전(古傳)·고속(古俗)이 드러난다. 본기의 전체내용은 대체적으로 정치·전쟁·자연현상·외교관계 기사로 나눌 수 있다. 봉건시대의 다른 사서와 마찬가지로 그 내용의 대부분은 지배층의 활동에 관한 것이다.

이중 천재지변을 포함한 자연현상에 관한 것이 빈번히 나타나는 것은, 자연의 변화가 인간사와 무관한 것이 아니라 일정한 관련을 가지고 있다는 동양사회의 전통적인 사고방식에서 비롯된 것이다. 따라서 국왕의 사망이나 모반 사건을 비롯하여 정치가 어지러울 때 그를 예고하는 전조로서 천재지변 기사가 빈번히 나온다.

특히 백제본기에서는 백제 멸망 직전에 두드러진 이변이 기술되고 있다. 정치기사는 축성(築城), 순행(巡行), 관리의 임면이나 관청의 설치, 제사 등으로 이루어져 있다. 본기에 의하면 삼국의 시조가 즉위한 연도는 신라는 BC 57년, 고구려는 BC 37년, 백제는 BC 18년으로 신라의 건국이 가장 빠르게 되어 있다. 그러나 당시의 국제정세나 고고학적 성과로 보아 실제 국가형성은 고구려·백제·신라의 순서를 밟았다고 생각된다. 따라서 저자가 신라 중심적인 입장에서 참위설(讖緯說)의 갑자년혁명설을 택하여, 고구려의 건국연도인 BC 37년보다 빠른 첫 갑자년인 BC 57년에 신라의 건국시기를 설정했다고 보기도 한다.

본기의 초기 기사는 훗날 통일왕국을 이룬 삼국을 중심으로 편제된 것이기 때문에 통일왕국을 형성하기 이전의 사실도 삼국의 왕실을 중심으로 서술되고 있다.

따라서 본기에서는 삼한 소국의 분립상태가 〈삼국지〉 위지 동이전처럼 선명하게 드러나지는 않는다. 이 점과 관련하여 특히 논란이 되는 점은 삼국 초기의 기사가 갖는 신빙성과 연대이다. 종래 일본인들은 대부분 이를 전설 또는 허구적인 것으로 돌리고 인정하지 않았다. 특히 이는 신라본기의 경우에 두드러지게 나타나는 경향이었는데, 최근 국내의 연구에서는 사실 자체는 대부분 인정하는 추세가 자리잡아가고 있다.

다만 연대는 그대로 믿기에는 다소 무리가 따른다. 한편 편찬자에 의한 원자료의 변개(變改)에 대한 문제가 있다. 일제강점기에는 민족주의사가들에 의해 〈삼국사기〉가 김부식의 사대주의와 신라중심사관에 의해 심하게 변개된 것이라는 평가가 있었다. 그러나 편찬 당시 동양의 전통적인 편사(編史) 원칙인 술이부작(述而不作)의 원칙이 지켜졌고, 신라사에 편중된 것도 사료적인 조건에서 말미암은 바가 컸다. 최치원은 〈제왕연대력 帝王年代曆〉에서 신라왕의 호칭을 모두 왕이라 고쳤지만, 신라본기에서는 거서간·차차웅·이사금·마립간 등 고유한 명칭을 그대로 사용했고 김부식은 그 당연함을 주장하고 있다.

다만 유교적 합리주의에 입각하여 신화나 설화 중 상당 부분은 생략되었거나 축약되었으리라 짐작된다. 그러나 의도적인 조작은 없었던 것으로 보인다.

연표

연표는 모두 3권으로 이루어져 있다.

시간적으로 가장 이르게 되어 있는 신라의 박혁거세가 즉위한 해(BC 57)부터 중국·신라·고구려·백제의 순서로 각 왕의 재위연간을 표시한 대조표이다. 그러나 중국의 기전체 사서처럼 제후표(諸侯表)나 공신표(功臣表) 등 다양한 표가 없고 연표만 마련된 점이 단조로운 편제로 지적된다.

지

실제 책에서 사용된 명칭은 잡지(雜志)이다.

이는 지가 전체 책에서 차지하는 격을 다소 낮게 설정했기 때문인 듯하다. 대부분 신라를 중심으로 통일기의 상태에 관한 것이지만 삼국시대의 것들도 포함되어 있다. 구성은 제사(祭祀)·악(樂)·색복(色服)·거기(車騎)·기용(器用)·옥사(屋舍)·지리(地理)·직관(職官)의 순서로 되어 있다. 중국의 기전체 역사서와 비교해보면, 예(禮)·오행(五行)·천문(天文)·역(曆)·식화(食貨)가 없기 때문에 체제상 미숙한 편제라는 지적을 받는다. 제1권은 제사·악(樂), 제2권은 색복·거기·기용·옥사이다.

제1권의 제사를 다룬 부분에서는 신라 초기부터의 고유한 제사를 소개하여 귀중한 자료가 된다. 제2권의 서문에서는 사료의 부족을 언급하고 있고, 그 내용 자체도 신라의 경우 골품 규정이 주된 위치를 차지하고 있으며, 고구려·백제의 경우는 중국 문헌에서 그 옛 풍속을 발췌하여 실었다.

지에서 양적으로 비중을 가장 많이 차지하는 것은 지리지로 제3~5권이 신라, 제6권이 고구려·백제에 관한 것이다.(→ 삼국사기지리지) 제7~9권은 직관지로, 여기서도 절대적인 분량이 신라에 할당되었다. 내용은 주로 중앙관서와 직원의 배정, 설치연혁 등이 중심이다. 그중 특히 풍부한 자료를 제공하는 부분은 무관(武官)에 관한 것으로, 신라의 군사제도를 아는 데 큰 도움이 된다. 지는 전체적으로 소략하는 등 비체계적인 면이 있지만, 삼국의 지배조직을 포함하여 사회의 여러 측면을 알 수 있는 사료이다.

열전

열전은 10권에 달하며, 모두 50명의 인물이 실려 있다.

그러나 독립된 인물에 부기되어 소개된 것까지 합치면 70여 명 이상에 달한다. 국적에 따라 분류해보면 신라인이 압도적인 다수를 차지한다. 그리고 신라인 중에서도 통일 이전의 인물이 대부분이다. 이렇게 양적인 면에서 신라인이 차지하는 비중이 월등히 높은 것은, 편찬 당시 신라인에 대한 기록이 상대적으로 많이 남아 있었기 때문이다. 실제로 고구려인의 경우에는 온달(溫達) 열전을 제외한 나머지는 모두 본기의 기사나 중국문헌에서 옮겨온 것이다. 백제인의 경우, 흑치상지는 〈구당서 舊唐書〉에서 옮겨온 것이며 계백(階伯)은 백제본기의 내용을 약간 부연했고 도미(都彌)만 새로 수록된 것이다.

열전에 실린 인물들의 성격을 보면 교훈적인 목적에서 위국충절(爲國忠節)을 기준으로 선정했음이 잘 드러난다. 열전 제1~3은 김유신(金庾信) 개인에 대한 것으로 그 조부와 부친을 비롯하여 아들과 자손을 함께 다루었다. 이렇게 한 인물을 3권으로 다룬 것은 파격적인 것인데, 그만큼 김유신이란 인물이 당시 높게 평가되고 있었음을 나타낸다. 제2권은 을지문덕(乙支文德)에서 사다함(斯多含)까지 국가에 충절과 신의를 지킨 인물을 실었다.

제5권은 을파소(乙巴素)·명림답부(明臨答夫)를 비롯하여 박제상(朴堤上) 등 국왕에 대해 충성을 바친 인물을, 제6권은 강수·최치원(崔致遠)·설총(薛聰) 등 유학자와 문인(文人)을 실었다. 제7권에는 해론(奚論)·관창(官昌)을 비롯하여 계백까지 19명의 인물을 실었는데, 이중 화랑이 10여 명에 달한다.

이들은 모두 7세기에 활동하며 전쟁에서 국가를 위해 목숨을 바친 사람들이다. 제8권은 향덕(向德)·성각(聖覺)을 비롯하여 도미까지 11명을 실었다. 이들은 효자·열녀, 절조있는 인물 또는 기행(奇行)의 풍류적 인물이다. 그러나 모두가 유교적인 윤리관에 입각하여 후세의 귀감이 될 만한 인물이라는 기준에서 벗어나지 않는다. 제9, 10권은 창조리(倉助利)와 연개소문(淵蓋蘇文), 궁예(弓裔)와 견훤(甄萱)의 열전으로 일종의 반역(叛逆) 열전에 속한다.

〈삼국사기〉에서 편찬자의 사관을 잘 드러내고 있는 부분은 논찬으로, 본기와 열전에 모두 30칙(則)이 삽입되어 있다.

본기의 논찬은 포폄(褒貶)이라는 유교적 윤리에 입각한 평가가 중심이며, 중국 중심의 사대적인 사고방식도 나타난다. 그러나 열전의 논찬은 형식적인 평가에서 벗어나 비교적 개성 있고 현실적인 평가가 이루어져 있다. 전체적으로 보아 이 책은 유교적 합리주의를 바탕으로 하여 술이부작(述而不作)의 객관적 서술원칙을 지키고 있다. 그리고 중국적인 윤리관과 예법(禮法)에 입각했다고는 하지만 조선 초기의 역사가들보다는 융통성이 있어 형식적 윤리관에 빠지지 않았다는 평가를 받는다.

〈삼국사기〉는 교훈적·실용적 안목에서 편찬되었고, 그 이전에 존재하던 사서보다는 한 단계 발전된 역사의식과 편찬방식에 기초한 것이었다. 따라서 우리나라의 전통 역사학을 정착시킴은 물론 그 방향을 제시하여 조선 초기 이후 〈고려사〉 등의 관찬사서 편찬의 선구적 위치를 차지한다고 할 수 있다.