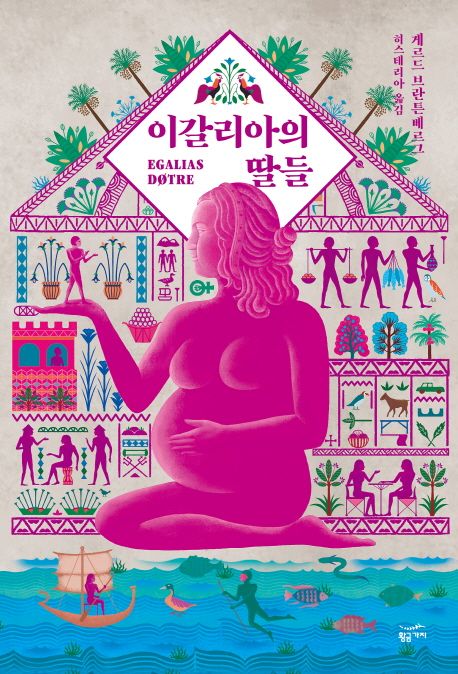

이갈리아의 딸들

다른 표기 언어 Egalia's Daughters요약 여성과 남성의 전통적인 성역할이 뒤바뀐 가상 세계를 배경으로 한 소설. 노르웨이 작가 게르드 브란튼베르그가 1977년 발표했다. 성역할이 역전된 사회를 통해 여성에 대한 성차별적 현실을 역설적으로 드러냈다는 평가를 받는다.

목차

접기-

성역할이 뒤바뀐 가상 세계

- 내용

-

평가

성역할이 뒤바뀐 가상 세계

노르웨이 작가 게르드 브란튼베르그(Gerd Brantenberg)가 1977년 출간한 장편소설이다. 제목에 등장하는 이갈리아(Egalia)는 소설의 배경으로 여성과 남성의 전통적인 성역할이 뒤바뀐 가상 세계다. 《이갈리아의 딸들》은 이갈리아라는 공간을 통해 역설적으로 여성의 성차별적 현실을 극명하게 드러낸 작품으로 대표적인 여성학(페미니즘) 입문서이자 여성문학으로 알려져 있다.

- 저자 :

- 게르드 브란튼베르그

- 역자 :

- 이현정|히스테리아

- 출판사 :

- 황금가지

내용

언어에서의 성별 역전

《이갈리아의 딸들》은 언어와 문화, 남녀의 사회적 역할에 이르기까지 현실을 정반대로 표현한다. 이갈리아에서는 남성을 뜻하는 맨(Man)은 맨움(Manwom)으로, 여성을 뜻하는 우먼(Woman)은 움(Wom)으로 변한다. 움(Wom)은 사람과 여성을 의미하나 맨움(Manwom)은 오직 남성만을 지칭하는 말로 쓰인다. 이갈리아에서 인간은 휴먼(Human)이 아닌 휴움(Huwom)이다. 언어에서의 남성 중심주의를 강조하기 위한 것으로 이밖에도 다양한 단어들이 여성 중심으로 바뀌어 사용된다. 한국어라면 남녀(男女)를 여남(女男)으로 쓰는 식이다.

모계제 사회와 억압받는 남성의 신체

이갈리아는 모계제 사회로 여성은 가장으로서 경제활동을 하며 남성은 집에서 가사에 전념한다. 출산을 제외한 수유와 육아 역시 남성의 몫이다. 또한, 가부장제 사회와 달리 여성의 성적인 욕망은 당연시되며 남성의 욕망은 억압의 대상이 된다. 남성은 성기를 고정하기 위해 페호(Peho)라는 속옷을 착용하며 정숙할 것을 요구받는다. 페호는 현실에서 여성이 입는 브래지어와 대비되는 역할을 한다. 이갈리아에서 여성이 윗옷을 벗고 가슴을 드러내는 것은 여성성을 자랑하는 행위로 여겨지지만, 남성은 가슴을 드러내는 것이 금기시된다.

성별 특성에 대한 상반된 평가

이갈리아에서 여성의 생물학적 특성은 우월한 것으로 평가받는다. 월경은 힘의 원천이며 자랑할 만한 대상이지만, 정자는 감춰야 할 수치스러운 것이 되는 식이다. 이갈리아 사회의 여성들은 남성이 아이를 갖지 못한다는 점을 들어 여성의 생물학적 우위를 주장하기도 한다. 출산한 여성은 하객들을 초청해 축하하는 자리를 만들어 즐기며 음식 마련 등의 준비는 남성이 모두 도맡는다. 《이갈리아의 딸들》 2부는 억압받는 남성들의 맨움 해방운동을 중심으로 진행된다. 이 과정에서 젠더 억압과 관련된 여러 쟁점이 등장하며 이는 현실의 여성운동을 연상시킨다.

평가

《이갈리아의 딸들》은 남녀가 역전된 상황을 통해 남성 중심 사회의 현실과 여성이 받는 억압의 다양한 측면을 세세하게 그려내 대표적인 페미니즘 작품으로 평가받는다. 또한, 여성이 지배하는 불평등 사회를 보여줌으로써 성평등이 갖춰지지 않은 사회에서는 피지배 젠더에 대한 착취가 일어날 수밖에 없음을 드러내는 측면도 있다.

게르드 브란튼베르그는 1941년 노르웨이 오슬로에서 태어났다. 오슬로 대학을 졸업한 뒤 교사로 생활하며 여성운동에 적극적으로 참여했다. 오슬로 여성의 집과 가정폭력을 당한 여성들을 위한 쉼터에서 일했으며 페미니즘과 성소수자 관련 작품을 남겼다. 주요 저서로는 《이갈리아의 딸들》과 《전 세계의 동성애자여, 일어나라》, 《성 크로와에게 바치는 노래》 등이 있다.