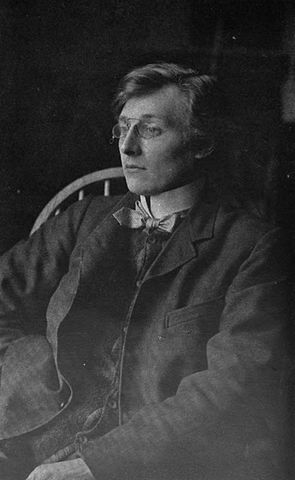

크레이그

다른 표기 언어 Edward Gordon Craig| 출생 | 1872. 1. 16, 잉글랜드 하트퍼드셔 스티버니지 |

|---|---|

| 사망 | 1966. 7. 29, 프랑스 방스 |

| 국적 | 영국 |

요약

크레이그는 20세기 초 유럽 연극과 관련해 가장 의미 있는 인물들 중 한 사람으로 상징주의적 양식무대 운동의 주창자이다.

1889년 9월 런던의 라이시엄 극장에서 헨리 어빙 극단의 단원으로 무대에 정식 데뷔하고, 어빙과 함께 일하며 다양한 배역을 맡아 연기활동을 했다. 1900년 <디도와 아이네아스>를 연출하면서 연극예술에 대한 새로운 접근방법을 보여 논란을 불렀다. 이 작품에서 역사적 원근 구도와 단조로운 무대 전기조명을 배격했고, 작품의 기조를 이루는 것은 무대장치, 의상, 조명, 동작에서의 단순성이었다. 거의 생애 마지막까지 왕성한 창작활동과 여러 권의 책을 집필했다. 보다 많이 보여주는 연극, 움직임에서 비롯된 연극을 지향하며 실험과 연구를 지속했다. 이러한 그의 '비실질적인' 구상들은 그 후 연극계에서 일반적인 관행이 되었다.

목차

접기-

초기생애

-

연극연출자로서의 활동

-

성숙기

초기생애

영국의 유명한 여배우 가운데 한 사람인 엘런 테리와 건축가·디자이너·연극평론가인 에드워드 윌리엄 고드윈 사이에서 둘째 아이로 태어났다.

그의 형제 에디스와 마찬가지로 크레이그라는 이름으로 불렸으나 그는 이 이름을 성(姓)으로 사용했다. 1889년 9월 28일 런던의 라이시엄 극장에서 헨리 어빙 극단의 단원으로 무대에 정식 데뷔했다. 어빙과 9년 동안 함께 일하며 다양한 배역을 맡아 연기활동을 했으며 라이시엄 극장이 쉬는 동안에는 순회극단에서 활동했다. 이 시절의 모든 연기경험은 그의 미학이론 정립에 대단히 귀중한 요소가 되었다. 다소 섬세한 외모에 준수함까지 갖추었던 그는 자연히 로미오·카시오·햄릿·로렌초·맬컴 등과 같은 배역을 맡게 되었다.

자신이 '배우처럼 생겼다'는 점에 대해 불만을 토로했으며 연기생활을 그만두었을 때에야 비로소 "무척 싫어했던 소녀 같은 얼굴모습이 사라지기 시작했으며 40세가 되었을 때 얼굴 모습은 약간 더 나아졌다"고 술회했다. 그는 연기활동뿐만 아니라 연출에도 참여했다. 생애 초반에 그가 경주한 노력을 보면 어빙(1890년대 연극제작에서 시각적 요소에 대한 역사·고고학적 접근의 대표적 인물이 되었음)의 영향을 받았음을 알 수 있다.

1893년 메이 깁슨과 결혼하여 네 자녀를 두었으나 결혼생활이 오래 지속되지 못했다.

연극연출자로서의 활동

이러한 가운데 창의력이 뛰어난 여러 예술인들과 교분을 맺었는데 그 가운데는 화가 윌리엄 로덴스타인, 제임스 프라이드, 윌리엄 니콜슨 등이 있었다.

베거스탭 형제로 알려진 제임스 프라이드와 윌리엄 니콜슨으로부터 그는 목판화 도구의 사용법을 배웠다. 또한 맥스 비어봄과 같은 문필가와 음악가 마틴 쇼와도 친구가 되었다. 이들 새 친구들은 크레이그가 연극에 가지고 있던 관심의 폭을 넓혀 다른 예술들까지 포용할 수 있도록 도와주었다. 예컨대 마틴 쇼는 크레이그를 퍼셀 오페라단에 소개해주었으며 이 오페라단의 후원으로 1900년 〈디도와 아이네아스 Dido and Aeneas〉를 공연할 수 있었다.

이 작품은 연극예술에 대한 새로운 접근방법으로 당시 소동을 일으켰는데 그는 이 작품에서 역사적·고고학적 원근 구도와 단조롭고 상상력이 부족한 무대 전기조명을 배격했다. 그의 작품에서 기조를 이루는 것은 무대장치, 의상, 조명, 동작에서의 단순성이었다. 1901년 〈사랑의 가면 The Masque of Love〉과 함께 재공연된 〈디도와 아이네아스〉에 이어 헨델의 〈아시스와 갈라테아 Acis and Galatea〉(1902)가 상연되었으며 로렌스 하우스만의 예수탄생극 〈베들레헴 Bethlehem〉(1902)과 어머니 엘런 테리의 운영으로 제작된 헨리크 입센의 〈바이킹 Vikings〉(1903), 셰익스피어의 〈헛소동 Much Ado About Nothing〉(1903) 등이 무대에 올려졌다.

이 시기에 그는 마지막으로 어머니와 함께 일했다. 1875년 어머니는 고드윈과 헤어졌으며 후일 크레이그는 자신이 부모와 함께 셋이서 연극을 만들었더라면 어떤 작품을 만들 수 있었을까 생각해보게 되었다.

이들 작품도 역시 배우들의 동작과 조명을 강조하면서 단순성과 개념의 통일을 추구한 것이 특징이었다. 곧 움직이는 무대장면이라는 구상이 나타났는데 이같은 착상은 크레이그에게 궁극적으로 배우와 대사가 없는 연극이라는 생각으로 이어졌다. 즉 무대장면과 조명의 이동만으로 관객들의 감동을 불러일으킨다는 것이다.

이러한 구상을 담은 작품들은 예술적인 측면에서는 충격을 주었지만 상업적으로는 실패작이었다. 크레이그는 자신의 구상을 발전시키고 실험할 수 있는 재정적 지원을 영국에서 구할 수 없게 되자 1904년 말경 바이마르 궁정의 예술애호가인 해리 케슬러 백작의 초청을 받아들여 독일을 방문했다. 그해 12월 베를린에서 무용가 이사도라 덩컨을 만나면서 짧은 기간 동안 연애를 했다. 두 사람 사이의 관계에 관한 덩컨의 언급에는 당연히 주관적이고 허구적인 요소가 엿보인다.

덩컨은 크레이그의 일에 대한 끝없는 열정을 강조하고 있는데 그녀가 부지불식중에 묘사하고 있는 크레이그의 집념은 어느 정도 사실로 여겨진다. 또한 크레이그는 늘 덩컨의 춤에 대해 칭찬했는데 그는 자신의 연극예술에서 본질적 요소인 순수한 이동을 덩컨의 춤동작에서 보았던 것이다.

이후의 수년 동안은 크레이그에게 특별히 성과가 많았던 시기였다.

1905년 자신의 연극이론을 전개한 저서 〈연극예술 The Art of the Theatre〉이 출간되었으며 이듬해에는 세계적으로 이름을 날리던 이탈리아의 여배우 엘레오노라 두세를 주연으로 입센의 〈로스메르스홀름 Rosmersholm〉의 공연을 계획했다. 1907년에는 동작에 대한 초기의 생각으로 다시 관심을 쏟았다. 이 시기에 그는 에칭 기법을 통해 자신의 구상들을 기록으로 보존할 수 있었다. 에칭이라는 새로운 기법에 매료되어 그는 2개월 동안 약 15장의 금속판화를 제작했다.

그의 새로운 연극개념은 전체 '장면'이 모든 부분에서 움직일 수 있어야 한다는 것이다. 바닥과 천장은 모두 4각형으로 이루어져 예술가의 통제하에 계속적으로 변화하는 조명 방식 속에서 아래위로 독립되어 움직이거나 함께 움직일 수 있어야 한다. 이렇게 변하는 형태의 추상적인 움직임을 통하여 관객들에게 정서적 반응을 불러일으키게 된다.

이러한 원근법 개념을 보여주는 동판화가 1908년에 피렌체에서 전시되었으며(〈에칭의 포트폴리오 Portfolio of Etchings〉 1908, 1910), 1923년에는 이 작품들을 모아 에세이와 함께 〈장면 Scene〉이라는 제목의 책으로 발간했다. 이 작품들은 여러 편의 개별적인 무대 디자인을 그린 것이라기보다는 정지되어 있는 동작을 묘사한 것이었다.

수직적으로 이동하는 '움직이는 무대장면'이라는 생각은 크레이그의 상상력 속에서는 명확한 것이었지만 제한된 기술적 지식 때문에 이 이론을 실행에 옮기지 못했다.

자신의 구상이 도용당할 것을 우려하여 더이상 자신의 생각을 대중 앞에 발표하지 않았으며 수직으로 움직이는 무대장면 대신에 수평적으로 이동하는 스크린을 사용하여 문제를 해결하려고 했다. 스크린을 사용한 모형으로 수년간 실험을 한 끝에 1911년 크레이그는 아일랜드의 시인이자 극작가인 윌리엄 버틀러 예이츠로부터 더블린의 애비 극장에 스크린 무대장치를 세우는 것을 허락받았다.

이 무대장치는 1951년까지 사용되었다. 1912년 러시아의 연출가 콘스탄틴 스타니슬라프스키와 함께 모스크바 예술극장에서 〈햄릿 Hamlet〉을 공동으로 연출했는데 이 작품은 크레이그의 감독하에서 움직이는 스크린을 사용한 최초의 작품이자 자신의 혁신적인 이론을 실행에 옮긴 마지막 작품이었다.

보수적이고 전통적인 사고방식을 가진 상업극단의 경영자들이 크레이그의 앞선 생각을 이해하지 못했기 때문에 그는 극소수의 비영리적인 단체로부터의 후원이외에는 아무런 재정적 지원을 받지 못했다.

그러나 이러한 상황은 오히려 그에게 유리하게 작용하여 더욱 더 제약이 없는 무대를 제공했다. 즉 그는 자신의 풍부한 상상력 속에서 연극의 마술을 창조할 수 있었다. 자신의 구상을 표현하는 방법을 찾아 이를 널리 알리기 위해 그는 점점 인쇄 예술과 문자에 의존하게 되었다. 〈목각과 몇 마디 단어 Woodcuts and Some Words〉(1924)·〈무(無):또는 장서표 Nothing;or, The Bookplate〉(1925)에 등장하는 목판화와 동판화는 현저하게 연극적인 요소가 담긴 것이었다.

그는 무대의 어두운 공간에 조명을 비추듯이 목판과 동판 위에 연극에서처럼 조명을 새겨넣어 판을 찍었다. 그래픽 아티스트로 활동하면서 일찍이 1898~1903년에 〈페이지 The Page〉라는 제호의 잡지를 발간했다. 이 잡지에서 그는 모든 종류의 예술을 발견하고, 그것을 다루는 데 헌신했다.

〈연극예술〉의 출판이 성공하자 이 책의 내용을 보충해 〈연극예술에 관하여 On the Art of the Theatre〉(1911~69)를 출간한 크레이그는 자신에게 문필의 재능이 있음을 깨닫게 되었다.

성숙기

거의 생애 마지막까지 지속된 창작활동이 왕성했던 시기에 크레이그는 〈새로운 연극을 향하여 Towards a New Theatre〉(1913)·〈연극의 진보 The Theatre Advancing〉(1919) 등을 비롯하여 여러 권의 책을 집필했을 뿐만 아니라 수백 편의 글을 정기간행물에 실었다.

또한 1908년 〈가면 The Mask〉이라는 제호의 잡지를 창간했는데 1929년 페간될 때까지 이 잡지는 유일한 연극전문잡지였을 뿐만 아니라 크레이그 자신의 반항적인 사고를 펼치는 강단역할을 했다. 자신의 본명 이외에 거의 100개에 달하는 필명을 사용해가면서 미래의 연극에 관해 모든 면에 걸쳐 글을 발표하여 논란을 불러일으켰으며 논설, 역사에 관한 글, 서평도 썼다. 그의 전위적인 생각들 가운데에는 배우들의 격식에 치우친 매너리즘과 의상 및 무대장치의 치장을 배격하는 것이 포함되어 있었다.

크레이그는 이같은 요소들을 배격함으로써 연극의 예술성을 회복시켜 연극이 다른 예술과 동등한 지위에 오를 수 있다고 주장했다. 이같은 목적을 달성하기 위해서 1903년 연극 예술을 연구하기 위한 학교를 세웠다. 이 학교는 처음에 별로 성공을 거두지 못했다. 1913년 피렌체에서 다시 문을 열었으나 이듬해 제1차 세계대전이 발발함에 따라 다시 문을 닫고 말았다. 이 학교의 기능은 새로운 연극의 미래를 구상하는 것뿐만 아니라 훈련 프로그램의 일환으로 연극사를 연구하여 연극에 대한 통찰력과 이해를 증진하기 위한 것이었다.

실제 연극 공연의 관점에서 볼 때 오로지 한 사람만이 공연을 예술적인 측면에서 통제해야 하며 시각적으로 강조되어야 할 것은 형태와 색상, 빛의 유연한 이용, 그리고 무엇보다 움직임이라고 그는 보았다. 움직임은 수평적으로 이동하는 스크린을 이용하여 이루어질 수 있었는데 크레이그는 무대의 모든 부분을 움직이게 하는 묘안을 찾아내지 못했다.

1914년 이후 주로 이탈리아에서 엘레나 메오(1900년에 만났음)와 그 사이에서 태어난 두 아이와 함께 여러 도시를 옮겨다니면서 생활했다.

1926년 코펜하겐의 왕립극장 초청으로 입센의 〈프레텐더스 Pretenders〉 공연을 기획했다. 덴마크의 국왕 크리스티안 10세는 덴마크 연극에 대한 그의 공로를 인정하여 그에게 기사작위를 수여했다. 크레이그가 마지막으로 무대에 올린 작품은 1928년 뉴욕에서 공연된 셰익스피어의 〈맥베스 Macbeth〉였다. 그러나 그는 미국으로 가기를 거부했으며 따라서 그가 설계한 무대장치와 조명은 다른 사람의 손에 의해 조작되었다.

이 두 연극작품에는 크레이그가 초창기에 품었던 창의적인 무대공간이 사용되지 않았다. 1931년 프랑스로 이주했으며 1948년 프랑스 남부에 정착했다. 거기에서 〈나의 시대에 관한 이야기 Index to the Story of My Days〉(1957)라는 제목으로 1872~1907년의 회고록을 집필했으며 1966년 세상을 떠날 때까지 다양한 논문을 정리하고 보완하는 작업을 계속했다.

크레이그의 '비실질적인' 구상들은 그후 연극계에서 일반적인 관행이 되었다.

한때는 '반항아'였지만 오늘날의 그는 예언자로 여겨지고 있다. 현대 기술의 발전으로 그가 당초 구상한 것보다 더 큰 발전을 이룬 영역에서도 그 기저를 이루는 그의 미학적 개념은 여전히 타당성을 가지고 있다. 평생 동안 한마음으로 연극예술을 추구했던 그의 공로가 인정되어 1956년 엘리자베스 2세 여왕으로부터 명예훈장을 받았다.