예학

다른 표기 언어 禮學요약 유교의 이념은 예의 실천을 통해 실현되므로 예학은 실천 유학이라 할 수 있다. 유학이 성리학으로 체계화되면서 예학도 발달했다. 조선은 유교를 국가 존립의 원리로 삼아 철저한 유교정책을 실시했다. 성리학이 심화되는 16세기는 예학이 형성되는 시기이기도 했다. 우리나라에서 예학이 성행했던 이유는 성리학의 심화과정에서 예의 의식적인 자율적 준행을 강조하는 추세가 나타난 것과 함께 임진왜란과 병자호란의 결과 기존의 사회질서, 가치와 윤리의식이 혼란에 빠지게 되어 강상의 재건이 필요해진데 있었다. 그런데 재건의 과정에서 방법·지향에 따라 여러 당파가 갈리고 정권다툼이 일어났다. 이러한 정치적 갈등은 예설의 입장 차이로 표면화되었는데, 이것이 예송이다. 예학의 발달은 예송에 관한 이론적 논쟁의 바탕이 되었다.

유교의 이념은 예의 실천을 통해 실현되므로 예학은 실천 유학이라 할 수 있다.

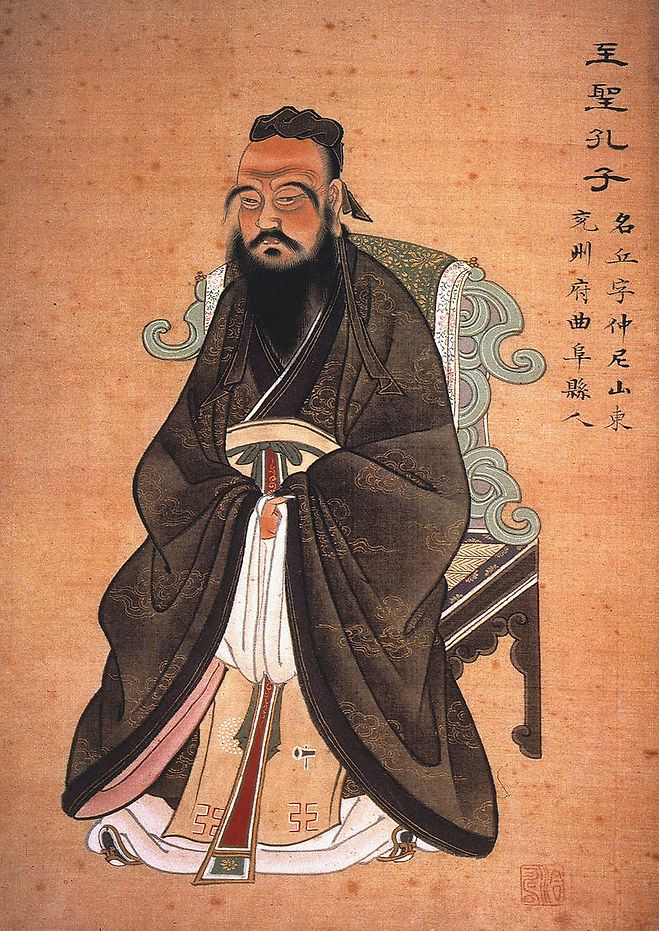

특히 우리나라에서는 16세기 이후 성리학이 체계화되면서 예학도 발달했다. 예는 원시종교에서 발생하여 사회의례(社會儀禮)·사회질서의 뜻으로 발전했다. 공자는 예의 형식적·고정적인 측면을 내면화하여 예의 근거를 인간의 본질에 두었다. 이에 예의 형식은 시대와 상황에 따라 변할 수 있지만 그 근본적인 예의 정신은 불변해야 하는 것으로 인식되었다.

또한 예는 일상생활 그 자체로서, 그 실천의 과정은 인의 이념을 바탕으로 하는 것이다. 사람이 예에 따라 행동하는 것은 인성(人性)이 밖으로 드러나는 것이요, 천도(天道)를 실행하는 것이 된다. 즉 행동규범으로서의 의례만이 아니라, 사람의 본성과 천도의 이(理)가 예의 바탕을 이루어 그 원리가 된 것이다. 따라서 유교의 예는 개인적 규율로부터 단체적 규범과 국가의 법제와 사회의 제도를 모두 포함하며, 나아가 대자연의 법칙까지도 포괄한다.

유학이 성리학으로 체계화되면서 예학도 본격적으로 발달했다. 성리학은 불교의 비현실적·비실천적인 측면을 비판하면서 구체적인 실천으로서의 예를 강조하게 되었으며, 그것을 학문적으로 정리했다.

우리나라에서도 성리학의 그러한 성격에 따라 예가 강조되고 예학이 발달했다. 고려시대에는 예에 관한 서술로 〈상정고금례 詳定古今禮〉가 있었고 그 내용은 〈고려사 高麗史〉 예지(禮志)에 전하고 있다. 또한 조선은 유교를 국가 존립의 원리로 삼아 철저한 유교정책을 실시했다.

이에 따라 예도 강조되었는데 주로 법제 방면에 치중되었다. 따라서 예의 본질에 대한 관념적인 인식보다도 법제면의 실시가 선행되었다. 태조에서 성종에 이르는 동안 예의 실시가 적극 강조되어 〈조선경국전 朝鮮經國典〉·〈경제문감 經濟文鑑〉·〈경국대전 經國大典〉 등의 간행과 〈주자가례 朱子家禮〉의 계속적인 간행·보급이 이루어졌다. 아울러 〈국조오례의 國朝五禮儀〉·〈삼강행실도 三綱行實圖〉·〈오례의주 五禮儀註〉도 편찬·제작되었다. 중종반정(中宗反正) 이후 조광조(趙光祖)를 비롯한 도학자들은 그들의 이상정치인 지치(至治)를 실현하기 위한 교화시책의 하나로 〈주자가례〉를 준수하고 향약(鄕約)을 민간에게 시행하고자 했다.

가례가 양반층에서 행해졌다면, 향약은 지역실정에 맞는 지역적 특수성을 지니고 있었으므로 민간에 널리 시행되었다. 성리학이 심화되는 16세기는 곧 예학이 형성되는 시기이기도 했다. 성리학과 예학의 관계는 지(知)와 행(行), 즉 이론과 실천의 관계로 볼 수 있으므로, 조선의 성리학자들은 반드시 예에 관한 문제를 다루게 되었고, 예학과 관련된 저술을 남기게 되었다.

조선초에 형식면에 치우쳤던 예는 성리학적인 인식의 과정을 거쳐 자율적·자각적 윤리의식에 바탕을 두게 되었다. 그리하여 성리학의 대표적 학자인 이황(李滉)과 이이(李珥)의 문하에서 정구(鄭逑)·김장생(金長生)과 같은 뛰어난 예학자들이 나왔다. 김장생은 이이에게서 성리학을 배우고 송익필(宋翼弼)에게 예학을 배웠다. 그리하여 성리학의 형이상학을 현실사회에 비추어 그 바탕 아래 윤리강령과 행동규범의 예학이 나올 수 있었다.

예학이 학술적 연구의 대상이 된 것은 김장생에서 비롯되었다고 할 수 있다. 그는 〈가례집람 家禮輯覽〉·〈의례문해 疑禮問解〉·〈상례비요 喪禮備要〉·〈가례편람 家禮便覽〉 등의 예서를 지었으며, 그의 예학은 아들인 김집(金集)을 거쳐 송시열(宋時烈)에게 이어졌다. 한편 정구는 〈오선생예설 五先生禮說〉·〈예기상례분류 禮記喪禮分類〉·〈가례집람보주 家禮輯覽補注〉·〈오복연혁도 五服沿革圖〉·〈심의제도 深衣制度〉 등을 엮어 예학의 대가가 되었다.

우리나라의 예학은 김장생과 정구에 의해 성립되어 독립적인 학문의 지위를 갖게 되었다. 우리나라에서 예학이 성행했던 이유는 성리학의 심화과정에서 예의 의식적인 자율적 준행을 강조하는 추세가 나타난 것과 함께, 임진왜란과 병자호란의 결과 기존의 사회질서, 가치와 윤리의식이 혼란에 빠지게 되어 강상(綱常)의 재건이 필요해진데 있었다. 그런데 그러한 재건의 과정에서 방법·지향에 따라 여러 당파가 갈리고 정권다툼이 일어났다. 이러한 정치적 갈등은 예설의 입장 차이, 논쟁으로 표면화되었는데, 이것이 예송(禮訟)이다.

예송은 주로 정구 계열의 윤휴(尹鑴)·허목(許穆) 등을 중심으로 한 남인세력과 김장생 계통의 송시열·송준길(宋浚吉) 등을 중심으로 한 서인세력간의 논쟁이었다. 송시열 등은 '체이부정설'(體而不正說)을 근거로 예의 보편적 적용을 주장했으며, 윤휴 등은 왕통(王統)과 일반 사대부가의 종통(宗統)은 엄연히 구분되어야 한다는 주장을 폈다.

이들은 각각 사대부 중심의 관료국가, 왕권 중심의 집권적 국가체제를 지향하는 자신들의 정치적 입장을 예론에 반영하여 대립했다. 당시 예학의 발달은 예송에 관한 이론적 논쟁의 바탕이 되었다.→ 예송