예송

다른 표기 언어 禮訟

요약

기해예송(1차예송)과 갑인예송(2차예송)으로 2차례 전개되었다.

기해예송은 1659년 효종이 죽자 자의대비의 복상기간을 만 1년으로 할 것인가 만 2년인 3년으로 할 것인가에 대한 논란으로 시작되었다. 일반적으로 왕가는 성종대에 제정된 <국조오례의>를 기준으로 했다. 그런데 <국조오례의>에는 효종처럼 차자로서 왕위에 올랐다가 죽었을 경우 어머니가 어떤 상복을 입어야 하는지에 관해 규정이 없었으므로 문제가 발생했다. 1674년 효종비가 죽자 금지되었던 예송이 재연되었는데, 그것이 갑인예송이다. 2차례의 예송은 성리학의 핵심문제이면서 왕위계승 원칙인 종법의 이해 차이에서 비롯된 서인과 남인 간의 논쟁이었다. 예송은 주자학의 핵심내용인 종법을 누구에게나 예외없이 적용하면서 예의 불변성을 강조한 송시열 등 주자정통주의와 국왕만은 예외라며 예의 가변성을 인정하려는 주자비판론자와의 사상적 대립이었다.

목차

접기-

기해예송

-

갑인예송

기해예송(1차예송)과 갑인예송(2차예송)으로 2차례 전개되었다.

기해예송은 1659년 효종이 죽자 자의대비의 복상기간을 기년(朞年 : 만 1년)으로 할 것인가 3년(만 2년)으로 할 것인가에 대한 논란으로 시작되었다.

일반적으로 사가(私家)는 〈주자가례〉에 따라 사례(四禮 : 관혼상제)를 행하고 있었고, 왕가(王家)는 성종대에 제정된 〈국조오례의〉를 기준으로 했다. 그런데 〈국조오례의〉에는 효종처럼 차자(次子)로서 왕위에 올랐다가 죽었을 경우 어머니가 어떤 상복(喪服)을 입어야 하는지에 관해 규정이 없었으므로 문제가 발생했다.

그리하여 복제를 둘러싸고 논란이 진행되면서 윤휴(尹鑴)는 장자가 죽으면 적처(嫡妻) 소생 제2자를 장자로 세운다는 〈의례 儀禮〉의 말을 인용하여 효종은 비록 둘째아들이나 적자(嫡子)로서 왕위를 계승했기 때문에 차장자설(次長子說)에 입각하여 3년상을 치러야 한다고 주장했고, 송시열(宋時烈)은 〈의례〉의 사종지설(四種之說 : 왕위를 계승했어도 3년상을 치를 수 없는 이유) 중 체이부정(體而不正 : 적자이지만 장자가 아닌 경우)에 입각하여 효종은 인조의 차자이므로 1년상이 옳다고 반박했다.

아울러 윤휴가 누구든지 왕위를 계승하면 어머니도 신하가 되어야 한다는 입장에서 3년상을 주장한 것에 대해 송시열은 아들이 되어 어머니를 신하로 삼을 수 없다고 하자, 윤휴는 왕자(王者)의 예(禮)는 일반 사서(士庶)와는 다르다며 반론을 제기했다. 이런 상황에서 영의정 정태화(鄭太和) 등의 대신들은 시왕지제(時王之制 : 〈국조오례의〉에 있는 母爲子服朞)에 따라 기년복을 채택했지만, 이듬해 남인인 허목(許穆)의 상소로 예송은 다시 일어나게 되었다.

허목은 윤휴의 차장자설에 입각한 3년상을 찬성하면서 첩의 자식으로 왕위에 오른 경우만 체이부정에 해당된다며, 자기 주장을 관철시키기 위해 상복도(喪服圖)까지 첨부시켜 송시열과 송준길을 공격했다. 이어 남인 윤선도(尹善道)가 조대비의 복제를 효종의 종통(宗統)과 연결시켜 송시열 등의 기년복을 따른다면 효종의 종통은 애매하게 되고, 소현세자와 그의 자손들에게 적통(嫡統)을 주는 것이 된다고 비판하면서 심각한 당파성을 띠게 되었다.

사실 효종의 왕위책봉은 종법상(宗法上) 문제가 있었고, 당시에는 소현세자의 셋째아들이 살아 있었기 때문에 송시열 등의 기년복 주장은 적통인 소현세자의 아들에게 왕위가 다시 돌아가야 한다는 것으로 오해될 수 있었다. 이에 위기감을 느낀 서인들은 일제히 윤선도가 이종비주(貳宗卑主 : 종통을 둘로 나누고, 임금을 비천하게 함)를 내세워 송시열을 공격한 것은 예론을 빙자한 흉악한 모함이라고 성토하여 윤선도를 삼수(三水)로 유배보냈다.

반면 권시(權諰)·조경(趙絅) 등 남인들은 윤선도를 구원하면서 송시열을 공격하다가 관직을 잃거나 좌천되면서 서인과 남인의 대립이 격화되었고, 1666년(현종 7) 영남남인 1,700여 명의 송시열에 대한 비난상소와 이에 대한 성균관 유생 등의 반박상소로 절정에 이르렀다. 이에 현종은 기해년 복제는 사실상 〈국조오례의〉에 따른 것이지 고례(古禮)를 채택한 것이 아니니 다시 복제를 가지고 서로 모함하는 자가 있으면 중형으로 다스리겠다고 하여 1차예송은 일단락되었다.

물론 그 뒤에도 예에 관한 논란이 약간 있었으나 1차예송은 결국 서인이 승리한 셈이었다.

1674년 효종비가 죽자 금지되었던 예송이 재연되었는데, 그것이 갑인예송이다. 〈가례〉에 의해서 효종비를 장자부로 보면 기년, 차자부로 보면 대공(大功 : 9개월)이었고, 〈국조오례의〉에 의하면 장자부든 차자부든 모두 기년이었다.

서인은 기해예송 때처럼 효종비는 차자의 부인이므로 자의대비는 대공을 입어야 한다고 주장했다. 그런데 갑인예송에서는 현종비의 장인인 김우명(金佑明)과 김석주(金錫胄)가 서인이면서도 송시열을 제거하고 정권을 장악하기 위해 남인과 연계하여 효종비를 장자부로 보고 기년설을 찬성했다. 현종도 기해년의 복제는 고례(古禮)를 쓴 것이 아니라 국제(國制)를 쓴 것인데 선왕(先王)의 은혜를 입고도 체이부정이란 말을 할 수 있느냐며 기년복을 찬성했다. 그리하여 이번에는 남인이 예송에서 승리하게 되어 대공설을 주장한 영의정 김수흥(金壽興) 등 서인들이 정계에서 축출되고, 남인들이 다시 조정에 돌아오게 되었다.

그러한 상황에서 현종이 갑자기 죽고, 어린 숙종이 왕위에 올랐다. 숙종은 기해예송에서 송시열이 예를 잘못 인용하여 효종과 현종의 적통을 그르쳤다는 진주 유생 곽세건(郭世楗)의 상소를 받아들여 현종의 묘지명에 그 사실을 기록했고, 송시열을 덕원부(德源府)로 귀양보냈다. 서인들은 송시열을 구원하려는 상소를 올리게 되고, 남인들은 송시열과 그를 옹호하는 서인세력들까지 처벌하려는 가운데 서인과 남인 간에 대립이 다시 격화되었다.

그 과정에서 서인이 실각함으로써 남인들이 우세하게 되었지만, 복제문제로 인한 당쟁은 끊이지 않았다. 이에 숙종은 1679년 3월 앞으로 예론을 가지고 말을 하거나 상소를 올리는 자가 있으면 역률(逆律)로써 다스리겠다고 하여 논쟁을 금지시킴으로써 2차예송은 끝이 났다.

2차례의 예송은 성리학의 핵심문제이면서 왕위계승 원칙인 종법의 이해 차이에서 비롯된 서인과 남인 간의 논쟁이었다.

예송은 주자학의 핵심내용인 종법을 누구에게나 예외없이 적용하면서 예의 불변성을 강조한 송시열 등 주자정통주의와 국왕만은 예외라며 예의 가변성을 인정하려는 주자비판론자와의 사상적 대립이었다. 아울러 이는 국왕의 전제권을 인정하지 않으려는 서인과 그것을 인정하려는 남인과의 권력구조장악에 대한 견해차를 보여주는 것이다.

기해예송

기해예송은 1659년 효종이 죽자 자의대비의 복상기간을 기년(만 1년)으로 할 것인가 3년(만 2년)으로 할 것인가에 대한 논란으로 시작되었다. 일반적으로 사가는 〈주자가례〉에 따라 사례(관혼상제)를 행하고 있었고, 왕가는 성종대에 제정된 〈국조오례의〉를 기준으로 했다. 그런데 〈국조오례의〉에는 효종처럼 차자로서 왕위에 올랐다가 죽었을 경우 어머니가 어떤 상복을 입어야 하는지에 관해 규정이 없었으므로 문제가 발생했다.

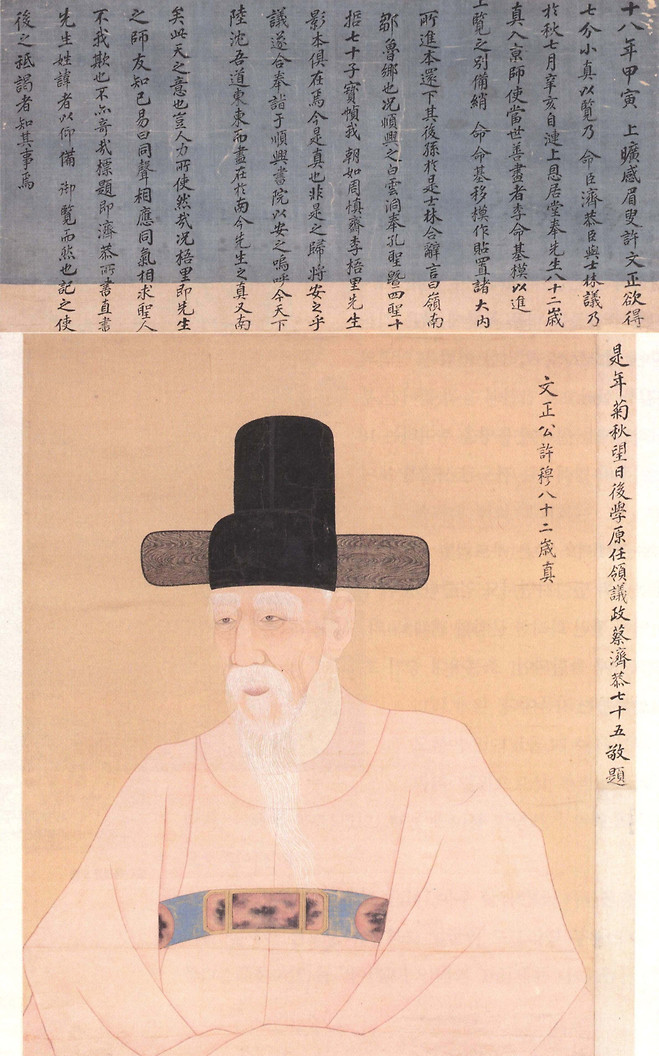

그리하여 복제를 둘러싸고 논란이 진행되면서 윤휴는 장자가 죽으면 적처 소생 제2자를 장자로 세운다는 〈의례〉의 말을 인용하여 효종은 비록 둘째아들이나 적자로서 왕위를 계승했기 때문에 차장자설에 입각하여 3년상을 치러야 한다고 주장했고, 송시열(宋時烈)은 〈의례〉의 사종지설(왕위를 계승했어도 3년상을 치를 수 없는 이유) 중 체이부정(적자이지만 장자가 아닌 경우)에 입각하여 효종은 인조의 차자이므로 1년상이 옳다고 반박했다.

아울러 윤휴가 누구든지 왕위를 계승하면 어머니도 신하가 되어야 한다는 입장에서 3년상을 주장한 것에 대해 송시열은 아들이 되어 어머니를 신하로 삼을 수 없다고 하자, 윤휴는 왕자의 예는 일반 사서와는 다르다며 반론을 제기했다.

이런 상황에서 영의정 정태화(鄭太和) 등의 대신들은 시왕지제(〈국조오례의〉에 있는 母爲子服朞)에 따라 기년복을 채택했지만, 이듬해 남인인 허목(許穆)의 상소로 예송은 다시 일어나게 되었다.

허목은 윤휴의 차장자설에 입각한 3년상을 찬성하면서 첩의 자식으로 왕위에 오른 경우만 체이부정에 해당된다며, 자기 주장을 관철시키기 위해 상복도까지 첨부시켜 송시열과 송준길을 공격했다. 이어 남인 윤선도(尹善道)가 조대비의 복제를 효종의 종통과 연결시켜 송시열 등의 기년복을 따른다면 효종의 종통은 애매하게 되고, 소현세자와 그의 자손들에게 적통을 주는 것이 된다고 비판하면서 심각한 당파성을 띠게 되었다.

사실 효종의 왕위책봉은 종법상 문제가 있었고, 당시에는 소현세자의 셋째아들이 살아 있었기 때문에 송시열 등의 기년복 주장은 적통인 소현세자의 아들에게 왕위가 다시 돌아가야 한다는 것으로 오해될 수 있었다. 이에 위기감을 느낀 서인들은 일제히 윤선도가 이종비주(종통을 둘로 나누고, 임금을 비천하게 함)를 내세워 송시열을 공격한 것은 예론을 빙자한 흉악한 모함이라고 성토하여 윤선도를 삼수(三水)로 유배보냈다.

반면 권시·조경 등 남인들은 윤선도를 구원하면서 송시열을 공격하다가 관직을 잃거나 좌천되면서 서인과 남인의 대립이 격화되었고, 1666년(현종 7) 영남남인 1,700여 명의 송시열에 대한 비난상소와 이에 대한 성균관 유생 등의 반박상소로 절정에 이르렀다.

이에 현종은 기해년 복제는 사실상 〈국조오례의〉에 따른 것이지 고례를 채택한 것이 아니니 다시 복제를 가지고 서로 모함하는 자가 있으면 중형으로 다스리겠다고 하여 1차예송은 일단락되었다. 물론 그 뒤에도 예에 관한 논란이 약간 있었으나 1차예송은 결국 서인이 승리한 셈이었다.

갑인예송

1674년 효종의 비였던 인선왕후(仁宣王后)가 죽자 인조의 비였던 자의대비의 복상기간을 두고 예송이 재연되었다. 〈가례〉에 의해서 효종비를 장자부로 보면 기년(만 1년), 차자부로 보면 대공(9개월)이었고, 〈국조오례의〉에 의하면 장자부든 차자부든 모두 기년이었다.

서인은 기해예송 때처럼 효종비는 차자의 부인이므로 자의대비는 대공을 입어야 한다고 주장했다. 그런데 갑인예송에서는 현종비의 장인인 김우명(金佑明)과 김석주(金錫胄)가 서인이면서도 송시열을 제거하고 정권을 장악하기 위해 남인과 연계하여 효종비를 장자부로 보고 기년설을 찬성했다.

현종도 기해년의 복제는 고례를 쓴 것이 아니라 국제를 쓴 것인데 선왕의 은혜를 입고도 체이부정이란 말을 할 수 있느냐며 기년복을 찬성했다. 그리하여 이번에는 남인이 예송에서 승리하게 되어 대공설을 주장한 영의정 김수흥(金壽興) 등 서인들이 정계에서 축출되고, 남인들이 다시 조정에 돌아오게 되었다.

그러한 상황에서 현종이 갑자기 죽고, 어린 숙종이 왕위에 올랐다. 숙종은 기해예송에서 송시열이 예를 잘못 인용하여 효종과 현종의 적통을 그르쳤다는 진주 유생 곽세건(郭世楗)의 상소를 받아들여 현종의 묘지명에 그 사실을 기록했고, 송시열을 덕원부로 귀양보냈다.

서인들은 송시열을 구원하려는 상소를 올리게 되고, 남인들은 송시열과 그를 옹호하는 서인세력들까지 처벌하려는 가운데 서인과 남인 간에 대립이 다시 격화되었다. 그 과정에서 서인이 실각함으로써 남인들이 우세하게 되었지만, 복제문제로 인한 당쟁은 끊이지 않았다. 이에 숙종은 1679년 3월 앞으로 예론을 가지고 말을 하거나 상소를 올리는 자가 있으면 역률로써 다스리겠다고 하여 논쟁을 금지시킴으로써 2차예송은 끝이 났다.