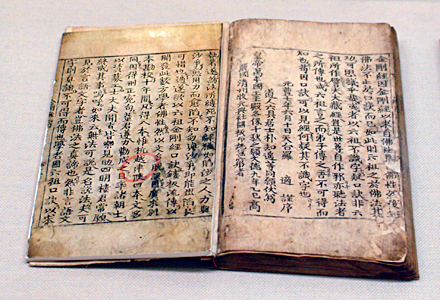

금강경

다른 표기 언어 Vajracchedika-Prajnaparamita-Sutra , 金剛經 동의어 금강반야경, 金剛般若經, 금강반야바라밀경, 金剛般若波羅蜜經요약 대승 불교의 경전. 특히 선종에서 가장 중요한 경전으로 중시하고 있다. 붓다와 제자 사이의 대화 형식으로 되어 있으며 앞부분은 불교에 대한 이해가 높은 사람들, 뒷부분은 이해가 낮은 사람들을 위해 쓰여져 있다. 정신적인 깨달음을 중요시 한 경전이다. 한역본은 〈금강반야바라밀경〉·〈금강능단반야바라밀경〉·〈능단금강반야바라밀다경〉·〈능단금강반야바라밀경〉등이 있다.

목차

접기-

개요

-

역사

-

원본과 번역본

개요

불교의 경전. 붓다와 제자 사이의 대화 형식으로 되어 있다. 대승 불교의 근본이 되는 경전 가운데 하나로, 주제는 정신적인 깨달음은 초월적인 이성에 의존한다는 내용이다. 특히 선종에서 당나라의 선승인 혜능 이후 가장 중요한 경전인 ‘소의경전’으로 중시하고 있다. 전반부는 붓다가 불교에 대한 이해 수준이 높은 사람들을 위하여 설한 것이고, 후반부는 이해 수준이 낮은 사람들을 위하여 설한 것이다. 한역본은 〈금강반야바라밀경〉·〈금강능단반야바라밀경〉·〈능단금강반야바라밀다경〉·〈능단금강반야바라밀경〉등이 있다.

역사

<금강경>은 대체로 <반야심경>보다 앞선 내용이라고 보아, 기원전 100년 이전에 성립되었다고 추정된다. 대승 불교가 성립되면서 <금강경〉이 중요한 경전으로 설법되었으며, 특히 선종(禪宗)에서는 육조혜능(六祖慧能) 이후 가장 근본이 되는 경전을 말하는 ‘소의경전(所依經典)’으로 중시하고 있다.

〈금강경〉의 경문은 붓다가 슈라바스티라는 곳에서 불자와 비구들이 모인 가운데 불법에 대해 가르침을 준 내용으로 되어 있다. 처음 “여시아문(如是我聞 : 이와 같이 나는 들었다)”부터 “과보역불가사의'(果報亦不可思議:과보도 또한 불가사의하다)”까지가 전반부에 해당하고, 그 뒤인 “이시수보리백불언'(爾時須菩提白佛言 : 그때에 수보리가 붓다에게 말하기를)”부터 경의 끝에 이르기까지가 후반부에 해당된다.

역대의 〈금강경〉 주석자들의 연구에 의하면, 경문의 전반부와 후반부 경문의 어구와 내용은 현저하게 다르다고 한다. 전반부는 붓다가 불교의 이해 수준이 높은 사람들을 위하여 가르침을 준 것이고, 후반부는 나중에 모인, 불교에 대한 이해 수준이 낮은 사람들을 위하여 설명한 내용이라고 본다.

〈금강경〉은 실체 없는 현상세계의 성질에 대해 다음과 같이 강조한다. "거대한 천상의 구(球) 속에 별·어둠·빛·신기루·이슬·거품·번개·구름이 나타났다가 꿈과 같이 사라지듯이, 개체로 나타나는 모든 것은 이렇게 생각해야 한다." <금강경>에서는 <반야바라밀경〉에서와 같이 상세한 개념 설명보다는 상징과 역설을 사용하는 방식으로 쓰여져 있다. 이런 내용은 정신적인 깨달음이 초월적인 이성에 의존한다는 이 경전의 내용을 강조하기 위한 것으로 보인다. <금강경〉은 비록 이해하기는 쉽지 않으나 그런 까닭에 선(禪)에 대한 이해를 돕는 중요한 경전으로 평가되고 있다.