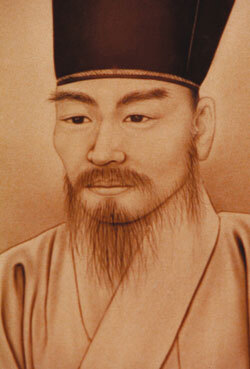

조광조

다른 표기 언어 趙光祖 동의어 효직, 孝直, 정암, 靜庵| 출생 | 1482(성종 13) |

|---|---|

| 사망 | 1519(중종 14) |

| 국적 | 조선, 한국 |

| 종교 | 유교(성리학) |

| 본관 | 한양(漢陽, 지금의 서울) |

| 자 | 효직(孝直) |

| 호 | 정암(靜庵) |

요약 조선 중종 때 도학정치를 주창해 급진적인 개혁정책을 시행한 조선 중기의 문신. 본관은 한양, 자는 효직, 호는 정암이며 17세 때 무오사화로 유배 중인 김굉필에게 학문을 배워 20세 때 촉망받는 청년 학자로서 사림파의 영수가 됐다. 연산군 10년 갑자사화 때 김굉필이 연산군의 생모 윤씨의 폐위에 찬성했다 하여 처형되면서 제자들까지 처벌당하게 되자 함께 유배당했다. 중종 5년 사마시에 장원으로 합격하고 이어 알성문과에 급제해 왕의 신임을 얻게 됐다. 연산군이 정치적 혼란을 야기한 뒤 분위기를 새롭게 하고자 했을 때, 정치사상을 주장하면서 중종으로 하여금 이상 정치를 실현하게 했다. 하지만 훈구파의 탄핵으로 사사의 명을 받았고, 정광필의 변호로 유배에 그쳤으나 현량과가 폐지되면서 다시 사사됐다.

목차

접기-

출신 및 수학

-

개요

-

정치사상

-

개혁정책의 시행

-

기묘사화와 개혁정책의 좌절

-

역사적 의의

본관은 한양(漢陽). 자는 효직(孝直), 호는 정암(靜庵). 중종 때 도학정치(道學政治)를 주창하며 급진적인 개혁정책을 시행했으나, 훈구(勳舊) 세력의 반발을 사서 결국 죽음을 당했다.

출신 및 수학

조선 개국공신 온(溫)의 5대손이며, 아버지는 감찰 원강(元綱)이다.

17세 때 어천찰방(魚川察訪)으로 부임하는 아버지를 따라가, 무오사화로 희천에 유배중인 김굉필(金宏弼)에게 학문을 배웠다. 이때부터 시문은 물론 성리학의 연구에 힘을 쏟았고, 〈소학 小學〉·〈근사록 近思錄〉 등을 토대로 하여 이를 경전에 응용하는 등, 20세 때 김종직(金宗直)의 학통을 이은 김굉필의 문하에서 가장 촉망받는 청년학자로서 사림파의 영수가 되었다. 1504년(연산군 10) 갑자사화 때 김굉필이 연산군의 생모 윤씨의 폐위에 찬성했다 하여 윤필상(尹弼商)·이극균(李克均) 등과 함께 처형되면서 가족과 제자들까지도 처벌당하게 되자, 조광조도 유배당하는 몸이 되었다.

개요

정계의 현실을 몸소 겪은 그는 유배지에서 학업에만 전념했다. 1510년(중종 5) 사마시에 장원으로 합격하여 성균관에서 공부했는데, 이때는 연산군 시절의 폐해에 느낀 바 있어 '정군심'(正君心)·'치군지'(致君知)를 급선무로 삼아 〈대학〉의 도를 역설하는 한편, 도학정치·철인정치를 주장한 대자성 유숭조(柳崇祖)의 영향을 크게 받았다.

정치사상

1515년 조지서사지(造紙署司紙)라는 관직에 초임되었고, 이어 알성문과에 급제하여 전적·사헌부감찰 등을 역임하면서 왕의 신임을 얻게 되었다.

그해에 장경왕후(章敬王后)가 죽고 중종의 계비 책봉문제가 논의될 때, 박상(朴祥)·김정(金淨) 등이 폐위된 신씨(愼氏)의 복위를 상소하다 반정공신(反正功臣)인 대사간 이행(李荇)의 탄핵으로 유배되자, 정언으로 있던 조광조는 대사간으로서 상소자를 벌함은 언로(言路)를 막는 결과가 되어 국가의 존망과 관계된다고 주장하여 오히려 이행 등을 파직하게 했다.

그뒤 수찬을 거쳐 호조·예조의 정랑을 역임했다. 그는 왕의 신임을 바탕으로 입시(入侍)할 때마다 도학정치를 역설했다. 당시는 연산군이 정치와 사회를 혼란에 빠뜨린 직후로 정치적 분위기를 새롭게 하고자 하는 것이 시대적 추세였고, 중종은 조광조의 정치사상을 바탕으로 이상정치를 실현하고자 했다.

조광조의 정치관은 유교를 정치와 교화의 근본으로 삼아 왕도정치를 실현해야 한다는 것이었다.

이 왕도정치(王道政治)의 구체적 실현방법으로 왕이나 관직에 있는 자들이 몸소 도학을 실천궁행(實踐躬行)해야 한다고 주장했는데, 이것을 지치주의(至治主義)·도학정치라고 했다. 그는 지치(이상정치)를 실현하기 위해서는 다스림의 근본인 군주의 마음을 바로잡지 않으면 안 되며, 군주의 마음이 바르지 않으면 정체(政體)가 의지하여 설 수 없고 교화가 행해질 수 없다고 생각했다. 또 뜻을 세움이 크고 높아 시류(時流)에 구애되지 않아야 함을 논하고, '조종(祖宗)의 옛 법을 갑자기 고칠 수는 없지만 만일 현실에 맞지 않는 것이 있으면 역시 변통(變通)이 있어야 한다'라고 하는 변법주의(變法主義)를 주장했다.

한편 지난날의 사림의 참화를 거울 삼아, 임금이 격물(格物)·치지(致知)·성의(誠意)·정심(正心)의 공을 이룸으로써 마음을 밝혀 군자와 소인을 분별해야 이상정치를 실현할 수 있다고 했다.

개혁정책의 시행

1517년 교리로 경연시독관·춘추관기주관을 겸임했으며, 〈여씨향약 呂氏鄕約〉을 반포·간행하여 8도에 시행하도록 함으로써 향촌의 상호부조와 서민의 복리증진을 꾀했다.

1518년 부제학이 된 후 미신타파를 내세워 당시 폐해가 많아 지식층 사이에 비난이 많았던 소격서(昭格署)의 폐지를 강력히 주장해 이를 혁파했다. 그해 11월에는 대사헌에 승진하고 세자부빈객(世子副賓客)을 겸했다. 이때에 당시의 과거가 사장(詞章)에만 치중하고 있음을 비판하고, 내외의 요직에 있는 많은 사람들이 각각 재(才)·행(行)이 있는 선비들을 천거하여 왕이 선택하게 하는 현량과(賢良科)를 설치할 것을 주장하여 이듬해에 이를 실시했다.

현량과의 실시로 김식(金湜)·기준(奇遵)·한충(韓忠)·김구(金絿)·김정(金淨) 등 소장학자들이 발탁되어 정계에 진출했다(사림파). 이후 조광조와 그의 동지들인 소장학자들은 조정의 내외요직에 포진하여 당시를 이상정치 실현의 가장 좋은 기회라고 생각하고, 새로운 제도의 실시와 전래 제도의 개혁, 교화의 보급 등을 통해 이상적인 정치를 시행하고자 했다. 그리하여 이들은 훈구파를 외직으로 몰아내는 한편, 1519년 반정공신 중 지나치게 공을 인정받은 사람의 훈작을 삭탈할 것을 요청했다.

이러한 신진사류의 위훈삭제(僞勳削除) 요청은 이미 기성 귀족이 되어 있는 훈구파의 강력한 반발을 샀고, 왕도 급격한 개혁주장을 꺼리고 있어서 쉽게 받아들여지지 않았다. 그러나 조광조 등의 요청이 강력했기 때문에 마침내 전(全) 공신의 3/4에 해당되는 76명의 훈작을 삭제하게 되었으며, 이는 기묘사화의 직접적인 원인이 되었다.

기묘사화와 개혁정책의 좌절

훈구파 중에 조광조 등 신진사류에 강한 불만을 가지고 있던 예조판서 남곤(南袞)과 도총관 심정(沈貞)은 홍경주(洪景舟)와 모의하여, 대궐 후원의 나뭇잎에 과일즙으로 '주초위왕'(走肖爲王)이라는 글자를 써 벌레가 갉아먹게 한 다음에 궁녀로 하여금 이것을 왕에게 바쳐서 의심을 조장시켰다.

또한 홍경주를 시켜 조광조 등이 붕당을 짓고, 사리(私利)를 취하며, 젊은 사람으로 하여금 나이 든 사람을 능멸하고, 낮은 이가 귀한 이를 업신여겨 국세를 기울게 하여, 조정을 날로 그르친다고 탄핵하게 했다. 신진사류를 비롯한 조광조의 도학정치와 급진적 개혁에 염증을 느끼고 있던 중종은 훈구파의 탄핵을 받아들여 1519년 조광조·김식·김구·김정 등을 투옥하고 이어 사사(賜死)의 명을 내렸다.

그러나 영의정 정광필(鄭光弼)의 변호로 일단 사형이 면제되어 능주(綾州)에 유배되었다. 그후 훈구파의 김전(金詮)·남곤·이유청(李惟淸)이 3정승에 임명되자 현량과가 폐지되었고, 조광조는 그해 12월에 사사되었다(→ 기묘사화).

역사적 의의

조광조 등 신진사류들의 도학정치사상을 바탕으로 한 급진적 개혁정책은 연산군 이후의 혼란을 극복하고, 요순시대(堯舜時代)와 같은 이상정치를 실현함으로써 국가의 새로운 질서를 수립하려는 것이었다.

그러나 그 실행방법이 급진적인 것이어서 왕권을 배경으로 한 훈구세력의 반발을 샀고, 결국 개혁정책은 실패로 끝나고 말았다. 그의 도학정신은 후세에 계승되어 이황(李滉)·이이(李珥) 등의 유학자에게 커다란 영향을 주었고, 사림에게는 정신적인 표상이 되었으며, 한국 유학의 기본적인 성격을 형성했다(성리학). 선조초에 신원(伸寃)되어 영의정에 추증되었고, 문묘에 배향되었다.

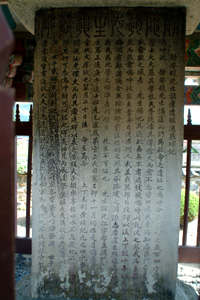

능주 죽수서원(竹樹書院), 양주 도봉서원(道峰書院), 희천 양현사(兩賢司) 등에 제향되었다. 저서로 〈정암집 靜庵集〉이 있다. 시호는 문정(文正)이다.