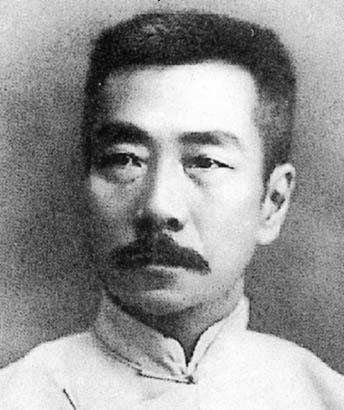

루쉰

다른 표기 언어 Lu Hsun , 魯迅 동의어 저우수런, 周樹人| 출생 | 1881. 9. 25, 중국 저장 성[浙江省] 사오싱[紹興] |

|---|---|

| 사망 | 1936. 10. 19, 상하이 |

| 국적 | 중국 |

요약 루쉰은 중국 근대 문학의 개척자로 알려져 있으며 <아큐정전>, <광인일기>등의 대표작을 통해 봉건적 중국사회와 유교적 도덕관을 비판했다.

목차

접기-

개요

-

초기생애

-

학업과 성장기

-

귀국과 공무원 생활

-

문인으로서의 출발

-

작품

개요

본명은 저우수런[周樹人], 자는 예재(豫才).

초기생애

루쉰의 어린시절 이름은 장서우[樟壽]였고 수런이라는 이름은 1898년 난징[南京]의 학교에 입학할 때 가지게 되었다.

광서(光緖) 11년에 동생 저우쭤런[周作人:1885~1966]이 태어났다.

루쉰은 어렸을 때 서당 선생에게서 역사서나 유교 경전을 배우기 시작했지만 한편으로는 그림책을 보거나 베끼는 것을 좋아했다고 한다. 나중에 그는 중국 고대의 목판화집 〈북평전보 北平箋譜〉·〈십죽재전보 十竹齋箋譜〉를 정전둬[鄭振鐸:1897~1958]와 공동으로 다시 새겨 출판하는가 하면 독일 메에펠트의 소설 〈시멘트〉의 그림, 소련의 판화집 〈인옥집 引玉集〉, 독일 콜비츠의 판화집 등 외국의 새로운 판화를 복사하여 출판함으로써 중국에서 새로운 판화를 육성하는 데 힘을 쏟았다.

이같은 그의 회화 지향은 이미 소년시대부터 싹튼 것이었다.

그가 13세 때 가정의 중심이자 경제적 지주였던 할아버지가 갑자기 체포·투옥되는 사건이 일어났다. 친지가 관리시험을 치를 때 평소 알고 지내던 시험관에게 뇌물을 건네주었다는 혐의 때문이었다. 현지사(縣知事)와 중앙정부 관리까지 지냈던 할아버지가 감옥에 갇히게 되자 그의 일가는 커다란 타격을 입었고 생활은 갑자기 곤궁해졌다.

그의 아버지는 본래 병약하여 당시 폐결핵으로 오랫동안 병상에 누워 있었다. 그는 거의 매일 어머니의 장신구 등을 전당포에 맡기고 받은 돈으로 약을 사왔지만 아버지는 결국 그가 16세 때 사망했다.

그의 첫번째 소설집 〈눌함 呐喊〉의 자서(自序)에는 당시의 일이 이렇게 씌어 있다. "누구라도 평온한 가정으로부터 곤궁의 나락으로 떨어진 사람이 있을 수 있겠지만 나는 이러한 과정 속에서 세상사람들이 가진 대부분의 모습을 볼 수 있었다고 생각한다." 아버지가 죽은 2년 후 18세가 된 그는 8원의 학비를 어머니로부터 받아 난징으로 갔다.

학교에 입학하여 새로운 학문을 닦기 위해서였다.

학업과 성장기

그는 원래 학비를 면제받는 해군학교에 입학했지만 곧 육군학교 부설 노광학당(路鑛學堂)으로 전입했다.

여기서 그는 독일어를 공부했고 물리·지질·광물·지리·역사·그림·체조 등 전혀 알지 못했던 새로운 서양식 과목에 접하게 되었다.

루쉰이 난징에 있는 동안 읽은 책 중 후일 특히 깊은 영향을 받은 것은 그즈음 출판되어 평판이 좋았던 옌푸[嚴復:1853~1921]의 〈천연론 天演論〉(토머스 헉슬리의 〈진화와 윤리〉를 발췌·번역하여 군데군데 역자 자신의 의견을 삽입한 것)으로서 여기에 담긴 진화론학설은 그에게 신선한 자극을 주는 동시에 마음 속 깊이 자리잡게 되었다.

이것은 '자연선택'이나 '적자생존'이라는 진화론의 법칙성이 국제사회 속의 중국에 적용되는 것이 아닌가 하는 민족적·국가적 위기의식 때문이었다. 따라서 진화론의 적용을 피하기 위해서는 당시의 중국을 혁명하여 '신생'(新生)화하지 않으면 안된다는 강한 전진의 염원이 청년 루쉰을 다그쳤다. 바로 이 때문에 루쉰은 문필활동을 시작하여 죽는 날까지 중국의 쇠퇴를 상징하는 봉건적·전근대적 의식구조를 집요하게 파헤쳐 비판하고 공격했다.

1902년 22세 때 노광학당을 졸업하자 일본에 유학하여 8년에 걸쳐 도쿄[東京]와 센다이[仙台]에 체류했다.

그는 처음 2년간 중국유학생을 위하여 특별히 설치한 도쿄의 홍문학원(弘文學院)에서 일본어와 교양과정을 배웠고 24세 때 센다이 의학전문학교에 입학했지만 2년째 되던 해 그만두고 도쿄에 돌아와 문학활동을 시작하기로 결심했다.

의학교를 그만두게 된 사정에 관해서도 〈눌함〉의 자서에 자세히 나와 있다. "당시 학교에서는 세균학강의에 영화를 사용했는데 시간이 남을 때에는 풍경이나 시사에 관한 것도 보여주었다. 마침 러일전쟁 때였기 때문에 시사에 관한 것이 많았는데 때로는 그와 같은 영화 속에서 오랫동안 만나지 못했던 동포들과 만나게 되었다.

러시아를 위해 스파이 노릇을 했다는 이유로 일본군에 체포되어 참수당하는 동포와 그것을 에워싸고 구경하는 많은 동포들이었다. 모두 당당한 체격을 가지고 있었지만 무덤덤한 얼굴로 구경만 하고 있었다. 그때 나는 '대체로 무지한 국민은 체격이 아무리 훌륭하고 건장해도 바보같은 구경꾼밖에 되지 않는다'고 생각했다. 우선 가장 필요한 것은 그들의 정신을 변화시키는 것이며 그렇게 하는 데에는 문예가 가장 적당한 수단이라고 판단했기 때문에 의학교를 그만두고 도쿄로 돌아갔다."

루쉰은 센다이 의학전문학교에서 독일어를 배웠는데 도쿄로 돌아와서도 '독일협회학교'에 다니면서 독일어 공부를 계속했고 레크럼 문고의 세계문학을 읽었다.

특히 유럽이나 동유럽의 문학, 그 중에서도 폴란드·헝가리·체코슬로바키아·그리스 등 당시의 약소·피정복 민족의 문학을 즐겨 읽었다고 한다. 그것은 자신의 조국인 중국과 마찬가지로 약소하고 압박받는 민족이 어떻게 살고 무엇을 추구하는가를 확인하기 위해서였다. 즉 다른 약소민족의 문학을 통하여 중국민족은 어떻게 살아야 하고 무엇을 추구해야 하는가에 관하여 공감의 계시를 얻고자 한 것이다.

귀국과 공무원 생활

선통(宣統) 1년(1909) 그는 8년 간의 일본유학을 청산하고 귀국하여 항저우[杭州] 사범학교에서 화학과 생리학을 가르쳤으나 다음해에는 사오싱 중학교의 교감이 되어 고향으로 돌아갔다.

그런데 그 다음해인 1911년 가을 후베이 성[湖北省]의 우창[武昌]에서 혁명이 일어나 곧바로 전국에 파급되어 각지의 청조(淸朝) 지배기구는 속속 무너졌다. 사오싱도 물론 예외는 아니었다. 그는 새로운 도독(都督:지방군권 장악자)에 의해서 교장에 임명되었지만 그의 학생 중 하나가 도독을 비판하는 신문을 냈기 때문에 기피인물로 지목되어 이 학교를 그만두게 되었다.

그 신문에 루쉰은 하이네의 시를 번역하여 실었다. 또 이즈음 그의 첫 소설인 문어체의 단편 〈회구 懷舊〉(1913년 3월 〈소설월보 小說月報〉에 게재)를 저술했다.

1911년 혁명으로 청조가 쓰러지고 다음해인 1912년 1월 난징에서 중화민국임시정부가 탄생했는데, 그는 고향 선배이자 새 정부의 교육부를 관장하던 차이위안페이[蔡元培:1868~1940]의 초청으로 교육부 관리로 임용되었다. 이해 5월 정부가 베이징으로 옮기면서 그도 베이징으로 이사하여 그후 15년 간 교육부관리로 사회교육국에 근무했다.

1918년부터 집필활동을 시작했지만 그때까지의 베이징 생활 역시 '적막감'의 연속이었다.

베이징 시절 초기 그는 공적으로는 교육부 일을 보면서 틈이 나면 개인적으로 오래된 탁본을 모아 그것을 베껴쓰거나 오래된 소설집을 교정하면서 시간을 보냈다. 그는 자신의 이러한 행동들이 '적막감'에 사로잡힌 영혼의 고통을 마취시키는 방법이었다고 스스로 말하고 있다.

즉 혁명 후의 정치불안과 공포분위기를 잊기 위한 행동들이었다. 외형적으로야 어떻든 실질적으로는 중국이 변하지 않았을 뿐만 아니라 오히려 혼란과 불안만 가중된 현실이 그를 절망으로 몰아간 것이다. 혁명 후 실권자가 된 것은 청조를 배반한 위안스카이[袁世凱]였다. 그는 중화민국 대총통이 되고서도 이에 만족하지 않고 오히려 제정(帝政)을 부활시켜 자신이 황제가 되려 했고 심복을 부려 제정 부활 여론을 만들어내기 위해 수단과 방법을 가리지 않았을 뿐 아니라 반대자의 입을 막기 위해 암살을 자행하기도 했다.

정부 관리가 잡담중에 반대의견을 흘리기라도 하면 어느 사이엔가 모습을 보이지 않게 될 정도였다. 그때 루쉰이 탁본을 모으고 그것을 베껴쓰면서 세월을 보낸 것은 암살을 면하기 위해서였다고 동생인 저우쭤런은 쓰고 있다. 그의 작품 속에 때때로 어두운 그림자가 깃들어 있는 것처럼 보이는 것도 당시 그가 받았던 마음의 충격이 마치 후유증처럼 작용했을지도 모른다. 그러나 이후로 계속된 그의 문필활동을 볼 때 그러한 사건들이 그의 인간적인 민족애를 한층 확고히 해주고 나아가 다음 단계의 싸움을 자극했음은 틀림없는 사실이다.

그는 〈자선집 自選集〉(1932)의 서문에서 "절망이 허망하기는 희망과 마찬가지이다"라는 헝가리 시인 베트피산더의 시구를 인용하고 있다.

문인으로서의 출발

1918년 친구 첸셴퉁[錢玄同]이 루쉰을 방문하여 잡지 〈신청년 新靑年〉에 기고할 것을 권했는데 이 잡지의 5월호에 루쉰은 단편소설 〈광인일기 狂人日記〉를 실었다.

이것이 루쉰이 작가로서 출발한 첫번째 작품이다.

〈신청년〉은 본래 〈청년잡지 靑年雜誌〉라는 이름으로 1915년 9월에 창간되었다가 1916년부터 〈신청년〉으로 이름을 바꾸어 베이징대학의 문과학장 천두슈[陳獨秀:1879~1942]가 주재하고 베이징대학 교수 몇 명이 동인으로 편집에 참여했던 종합적 계몽잡지로서 '문학혁명'을 주장하고 있었다.

그때까지만 해도 중국에서는 정식 문장에는 문어체가 사용되었고 정통 문학용어 또한 문어였다. 그러나 문어는 고어(古語)로서 현대인의 사상과 감정을 표현할 수 없었다. 1917년 1월 미국 유학중에 있던 후스[胡適]는 〈신청년〉에 기고한 〈문학개량추의 文學改良芻議〉라는 글에서 구어(口語)가 아니면 오늘날의 문학은 성립할 수 없다는 주장을 폈다.

다음해 같은 잡지에 천두슈는 후스의 주장을 전면적으로 받아들이는 동시에, 용어는 물론 내용의 측면에서도 옛 문학의 무사상성(無思想性)을 통렬하게 공격하고 앞으로의 문학은 평이한 표현을 사용하여 사회성을 가져야 한다는 주장을 담은 〈문학혁명론 文學革命論〉을 발표했다.

그후로 〈신청년〉은 '문학혁명'의 본산이 되어 다른 동인들도 구어문학의 역사적 정통성을 강조하는 논문을 이 잡지에 속속 발표했다. 일반적으로 〈신청년〉의 주요주제는 봉건적 국민의식의 변혁을 지향하는 것으로, 중국에서 막 성립된 민주공화제를 다시 군주제로 되돌리자는 낙오된 의식의 비근대성을 비판·시정하고자 하는 것이었다. 천두슈는 문학혁명을 이끄는 것은 '민주'와 '과학'의 양대 지주였다고 말하고 있다.

또한 이같은 목표와 관련하여 중국 봉건사회를 2,000년 이상이나 윤리·사상적으로 구속해오던 '유교'의 권위는 새로운 민주 중국의 앞길을 방해하는 것으로 생각되었다.

따라서 〈신청년〉은 국민의식 속에서 민주와 과학을 추진하기 위해 유교주의를 격렬하게 비판·공격했다. 예로부터 확고부동한 권위를 누리고 있던 문어를 부정하고 구어문학을 정통으로 하는 '문학혁명론' 역시 봉건사회에 뿌리깊이 자리잡은 기성의 권위를 부정하는 주장이었기 때문에 〈신청년〉은 후스의 구어문학 주장을 곧바로 받아들였고, 나아가 그것을 '문학혁명'이라는 한층 정치적인 표어로 바꾸어 제기한 것이었다.

루쉰의 〈광인일기〉는 후스와 천두슈의 구어문학이나 '문학혁명' 주장을 최초로 실천한 작품이다.

구어적 표현을 채택한 이 작품은 유교의 억압적인 도덕이 '사람이 사람을 먹도록' 만드는 것이라고 암시하고 이것을 미친 사람의 입을 통해 대담하게 말한 내용으로, 결말은 "어린이를 구하라"는 말로 맺고 있다. 중국의 장래를 위해 이제부터 새로운 사람은 유교로부터 해방되어야 한다는 것을 주장한 것이다.

루쉰은 〈광인일기〉에 이어 〈공을기 孔乙己〉·〈약 藥〉·〈풍파 風波〉·〈고향 故鄕〉 등의 단편소설을 〈신청년〉에 계속 발표하여 '문학혁명'이 제창하는 작품의 가능성을 실천했다.

특히 1921년 베이징의 신문 〈천바오 晨報〉 부록판에 연재된 〈아Q정전 阿Q正傳〉은 신문학의 승리를 확인하고 또한 작가 루쉰의 지위를 확립시키는 계기가 되었다. 이 소설은 '아Q'라는 날품팔이 노동자를 주인공으로 하여 봉건적인 중국사회가 만들어낸 민족적 비극을 풍자하여 전형화(典型化)한 것인데, 독자들은 자기 자신 속에 숨어 있는 아Q 기질에 충격을 받았고 이 작품은 곧바로 전국적인 명성을 얻게 되었다.

루쉰은 수필 〈나는 왜 소설을 쓰게 되었는가〉(1933) 속에서 "나는 병든 사회의 수많은 불행한 사람들로부터 소재를 찾았다. 그 의도는 질병과 고통을 거론하여 치료의 필요성을 환기하는 데 있었다"고 말하고 있는데, 이는 루쉰 소설의 일반적 특징을 스스로 서술한 것이라 하겠다.

루쉰은 소설과 병행하여 평론성을 지닌 짧은 수필을 계속 집필했다.

그중에는 날카로운 풍자와 격렬한 공격을 통해 전근대적인 병든 사회의 여러 가지 측면을 파헤친 것이 많았다. "지상에는 본래 길이 없고 그곳을 걷는 사람이 많으면 길이 된다"는 사고방식에 입각하여 새로운 길을 찾아 현실의 보수적 습속을 통렬하게 비판·공격한 것이다. 이러한 평론성을 띤 수필을 그는 '비수' 혹은 '투창'에 비유하고 있다.

1926년 3월 18일 외교문제에 관해 정부에 청원하려는 학생들의 시위행진이 있었는데 호위병이 이 행렬에 발포하고 다수의 사상자를 내는 사건이 발생했다.

루쉰은 그 날을 '민국 이래의 가장 어두운 날'이라 하여 사망자에 대한 애도와 학살자에 대한 분노를 글로 표현했다. 그러나 이 사건을 계기로 군벌정부는 사상탄압을 강화하고 많은 진보적 예술인을 체포하려고 했다. 루쉰은 베이징을 탈출하여 남쪽으로 피신하여 샤먼대학[廈門大學]에서 교편을 잡았는데 그곳에 4개월 간 머물다가 다음해 1월에는 광저우[廣州]의 중산[中山]대학으로 옮겼다.

중산대학에 부임하여 얼마 되지 않아 국민당의 숙청이 시작되었다. 그때까지 국민당과 합작하고 있던 공산당원을 체포하고 그 동조자에 탄압을 가했는데 그가 가르치던 학생도 다수 체포되었을 뿐 아니라 진보파라고 간주되던 그 자신도 감시를 받아 연금상태에 놓이게 되었다. 그는 그해 10월 비밀리에 상하이로 탈출하여 그곳에 죽 머물면서 신문과 잡지 등에 발표했던 자신의 수필집을 교정·편집하기도 하고 신문과 잡지에 익명으로 반정부적인 단평(短評)을 써나갔다.

루쉰이 상하이에 막 도착했을 때 문학계에서는 '혁명문학'이 널리 제기되는 중이었고 이것이 프롤레타리아문학'의 주장으로 발전하여, 일부 청년문학가들은 소련의 좌익문학론을 받아들여 활발한 논의를 하고 있던 중이었다.

또한 국민당 정부의 파쇼정치 강화와 함께 문학계는 대부분 좌익화의 경향으로 치달아 1930년에 '중국좌익작가연맹'[左聯]이 출범했는데 루쉰은 그 발기인이 되었다. 그러나 1931년 1월에 좌련에 속한 청년작가 6명이 체포되어 비밀리에 살해되었고 루쉰 또한 그들과 교류했다 하여 위험에 처하자 그는 일본인이 경영하는 아파트에 일시적으로 피신했다.

그리고 1932년말 국민당 정치의 민중탄압 격화에 항의하여 '민권보장동맹'(民權保障同盟)이 성립하자 루쉰은 집행위원의 한 사람으로 참가했다. 1933년 6월 동맹의 간사장이 대낮에 저격당하여 죽고 루쉰도 또한 암살명단에 올라 있다는 소문이 도는 가운데 그는 아파트 방에 틀어박혀 예전과 마찬가지로 집필활동을 계속하다가 결국에는 폐병에 걸렸다. 그는 1936년 10월 19일 56세의 나이로 병사했으며 이때 학생과 시민 조문객은 1만 명에 이르렀다고 한다. 당시 그의 관을 덮은 것은 '민족혼'이라는 검정 글씨가 쓰여진 흰 천으로서 상하이 시민대표가 증정한 것이었다.

그는 '만국공묘'(萬國公墓)의 한 구석에 안치되었다.

작품

루쉰은 본래 단편작가로서 그의 단편은 제1소설집 〈눌함〉(15편, 1923 초판)과 제2소설집 〈방황 彷徨〉(11편, 1926)에 담겨 있다.

그러나 그는 소설활동을 개시함과 동시에 평론적인 수필을 썼으며 소설활동을 그만둔 뒤에도 죽기 직전까지 단평·수필을 계속 집필했다. 그러므로 양적으로는 소설보다 수필이 훨씬 많다. 수필집으로는 〈열풍 熱風〉(1925)·〈화개집 華蓋集〉(1926)·〈화개집 속편〉(1927)·〈이이집 而已集〉(1928)·〈삼한집 三閒集〉(1932)·〈이심집 二心集〉(1932)·〈남강북조집 南腔北調集〉(1934)·〈위자유서 僞自由書〉(일명 〈불삼불사집 不三不四集〉, 1933)·〈준풍월담 准風月談〉(1934)·〈화변문학 花邊文學〉(1936)·〈차개정잡문 且介停雜文〉(1937)·〈차개정잡문 2집〉(1937)·〈차개정잡문말편(末編)〉(1937) 등이 있다.

뒤에 열거된 3권은 사후에 출판된 것으로 부인 쉬광핑[許廣平]이 편집한 것이다.

이외에 초기 일본 유학중에 쓴 것을 포함하면 논문집 〈분 憤〉(1927), 산문시집 〈야초 野草〉(1927), 회고문집 〈조화석습 朝花夕拾〉(1928), 역사소설집 〈고사신편 故事新編〉(1936)이 있고 베이징대학에서의 강의를 정리한 〈중국소설사략 中國小說史略〉(처음에는 상·하권으로 나누어 출판되었음. 1925 합정조판, 1930 개정판)과 소설사 관계자료집 〈소설구문초 小說舊聞鈔〉(1926) 등이 있다.

또 이상에 열거한 수필집에서 빠진 단문과 시(구체시와 신체시)를 묶은 〈집외집 集外集〉(1935)과 역서의 서문이나 부기(附記), 서간 등을 모은 〈집외집습유 集外集拾遺〉(죽은 후 1938년 〈루쉰전집 魯迅全集〉에 수록)가 있다.

루쉰의 서간집으로는 부인 쉬광핑과 결혼 전에 주고받은 서간집 〈양지서 兩地書〉(1933)가 있고 루쉰 자신이 친지에게 보낸 것은 쉬광핑 편 〈루쉰 서간 魯迅書簡〉(1946)에 수록되어 있다. 또한 루쉰은 1912년 5월 5일 최초로 베이징에 온 날부터 죽기 전 날인 1936년 10월 18일까지 25년에 걸쳐서 메모 형식의 일기를 썼는데, 자신이 직접 쓴 원고의 사진판(1951)과 그것에 의거한 활자본(1958)이 있다.

단 1922년분이 분실되어 완전하지는 않다.

루쉰에게는 외국문학의 번역서도 많다. 일본 유학중에 일본어와 독일어를 공부했는데 이 두 외국어 역서는 〈루쉰역문집 魯迅譯文集〉(10권, 1958)에 수록되어 있다.