경기도

다른 표기 언어 京畿道| 위치 | 한반도 중서부 |

|---|---|

| 인구 | 13,635,250 (2024) |

| 면적 | 10,175.13㎢ |

| 행정구역 | 28개시 3개군 20개구 554개 읍면동 |

| 사이트 | http://www.gg.go.kr/ |

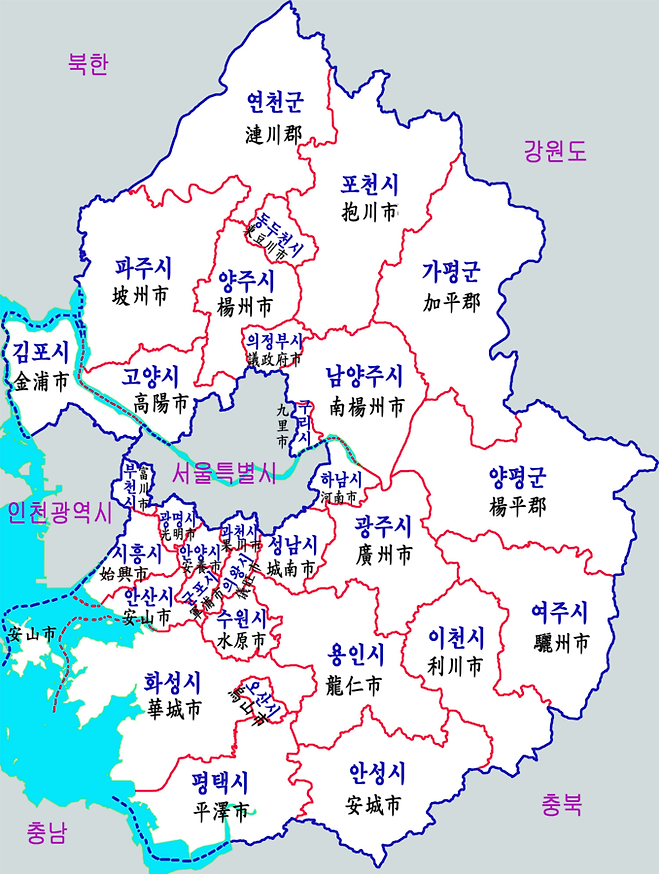

요약 대한민국의 수도 서울과 인천광역시 일대를 둘러싸고 있는 행정구역. 28개시 3개군으로 이루어져 있으며 서울을 중심으로한 수도권 문제를 해결하는 데 초점이 맞추어져 있다. 전 지역이 서울과 밀접한 연계를 맺고 있다. 면적 10,175.13㎢, 인구 13,635,250(2024).

서울특별시와 인천광역시를 둘러싸고 있으며, 북쪽은 황해도, 동쪽은 강원도, 남쪽은 충청북도 및 충청남도와 접해 있고, 서쪽은 서해의 경기만에 면해 있다. 특히 근래에 들어와 수도 서울의 도시기능이 비대해지고, 인천·수원·성남·부천·안양·고양·구리 등 서울 주변의 도시들이 급속히 성장하면서 경기도 전 지역이 서울과 직·간접의 밀접한 기능적 연계를 맺고 있다.

행정구역은 수원시· 성남시·용인시·부천시·안산시·안양시·화성시·평택시·시흥시·김포시·광명시·광주시·군포시·오산시·이천시·안성시·의왕시·하남시·여주시·과천시·고양시·남양주시·의정부시·파주시·양주시·구리시·포천시·동두천시 등 28개시 3개군 17개구 543개 읍면동으로 이루어져 있다. 도청소재지는 수원시 팔달구 매산로이다. 경기만에는 도서가 많은데, 도서를 제외한 남북간의 거리가 약 158㎞이며, 동서간의 거리가 약 130㎞이다. 경기도의 총 면적은 남한의 10%를 차지한다. 면적 10,175.13㎢, 인구 13,635,250(2024).

연혁

경기란 왕도(王都)의 외곽지역으로서 왕도와 왕실을 보위하고, 왕실과 관청의 경비를 지원하는 역할을 담당하는 곳을 지칭한다.

그러므로 고려시대에는 개경 주변이, 조선시대에는 한양 주변 지역이 경기에 해당했다. '경기'라는 명칭이 우리나라에서 정식으로 사용된 것은 고려 1018년(현종 9)이며, 1390년(공양왕 2)에는 좌도와 우도로 분리했다. 현재의 경기도의 기본 틀은 조선시대에 형성된 것이다. 본래 마한의 땅이었던 이곳은 백제의 시조 온조가 도읍을 정한 후 본격적으로 역사의 주요 무대가 되었다.

고구려의 남진정책으로 백제가 도읍을 공주로 옮기면서 한강 일대를 고구려가 차지했다. 572년(진흥왕 32) 신라의 공격으로 삼각산 덕수천을 경계로 고구려와 신라가 대치했다.

신라의 삼국통일 후 757년(경덕왕 16) 한주도독부(漢州都督府 : 廣州)가 설치되어 경기 일대를 관할했다.

고려시대에는 955년(성종 14) 10도를 설치하고 양주(楊州)·광주(廣州)·황주(黃州)·해주(海州) 등의 관할구역을 관내도(關內道)라 했다. 1018년에는 개경 주변에 6적현(赤縣)과 7기현(畿縣)을 두고 별칭을 경기라 했다. 예종대 이후 이곳은 양광충청주도(楊廣忠淸州道)·충청도·양광도 등으로 분리와 병합을 반복하다가 1356년(공민왕 5) 충청도를 별도로 두었다.

1391년(공양왕 3) 양광도·교주도·서해도의 일부를 경기좌도(京畿左道)·경기우도(京畿右道)로 편제했다.

조선시대 태조대에 다시 좌·우도를 정했으며, 1413년 군현제(태종 13) 대개편 때 좌·우도를 합해 경기도로 정했다. 이때 연안·백주·우봉·강음·토산을 풍해도(豊海道)로, 이천을 강원도로 이관시켰으며, 충청도의 여흥·안성·양지·양성·음죽 및 강원도의 가평을 경기도로 편입했다.

1434년(세종 6)에 안협·철원을 강원도로 옮겼다. 조선시대에 경기도에는 수원·광주·개성·강화 등 4유수부를 포함, 37개 군현이 있었다.

1895년 지방제도 개편으로 23부제(府制)가 실시되어 경기도가 폐지되고 한성부와 인천부 관할에, 그리고 개성부와 충주부에 일부 군이 소속되었다.

이듬해 13도제 실시에 따라 경기도가 복구되었으며, 1910년 직할지였던 한성부가 경성부로 개칭되어 경기도에 소속되었다.

1914년 군면 폐합에 의해 4부 34군이 2부 20군으로 조정되었다.

경성부는 1945년 8·15해방과 더불어 서울시로 개칭되었고, 1946년 고양군·시흥군 일부를 편입하면서 서울특별시로 승격되어 경기도에서 분리되었다. 1949년 지방자치제 실시로 인천부·개성부가 시로 바뀌고, 수원읍이 시로, 시흥군 안양면이 읍으로 승격되었다. 6·25전쟁 후 연천군 대부분과 포천군 북부지역이 수복되었으나, 군사분계선 이북의 개성시·개풍군·장단군은 북한에 들어갔다. 서울의 도시화와 인구증가에 따라 1963년 서울 주변 지역의 일부가 서울특별시에 편입되어 경기도의 면적과 인구가 줄어들었으며, 양주군 의정부읍이 시로 승격되었다.

1967년 경기도청이 서울에서 수원으로 이전되었고, 1970년대에는 서울 인구의 과밀로 서울 인접 지역이 급격하게 팽창해, 1973년에는 안양읍, 성남출장소, 소사읍이 각각 안양시·성남시·부천시로 승격했다. 1979년에는 양주군 미금면, 평택군 팽성면, 고양군 원당면, 광주군 광주면, 연천군 연천면, 포천군 포천면, 양평군 양평면, 용인군 용인면, 김포군 김포면, 시흥군 서면(소하읍)·남면(군포읍)이 읍으로 승격했다.

1980년대에도 수도권의 성장이 가속화되어 1980년에는 양주군에서 남양주군이 분리·신설되고, 1981년에는 인천이 직할시로 독립했으며 양주군 동두천읍과 평택군 송탄읍이 시로, 시흥군 소하읍이 광명시로 승격했다. 1985년에는 양주군 회천면, 화성군 태안면, 고양군 지도면과 화전출장소, 연천군 전곡면, 용인군 기흥면이 읍으로, 1986년에는 구리읍, 평택읍, 과천출장소가 시로, 반월출장소가 안산시로 승격되었다.

1989년에는 남양주군 미금읍, 화성군 오산읍, 시흥군 군포읍·의왕읍이 시로, 시흥군 소래읍·수암면·군자면이 시흥시로, 광주군 동부읍·서부면·중부면 일부가 하남시로, 남양주군 진접면, 파주군 법원면, 이천군 부발면이 읍으로 승격되고 시흥군이 폐지되었다. 또 1992년 고양군이 시로 승격되었다.

1995년 주민편의와 국토의 효율적 이용 및 국가 경쟁력 강화를 위해 시군통합을 비롯한 대대적인 행정구역개편이 이루어졌다.

이로써 강화군 전체, 대부면을 제외한 옹진군 전체와 김포군의 검단면이 인천광역시에 통합되었고 미금시·남양주군이 남양주시로, 평택군·송탄시·평택시가 평택시로 통합되어 하나의 도농통합 형태의 시를 이루었다. 1996년에는 용인군·이천군·파주군이 시로 승격되었고 1998년에는 안성군과 김포군이 2001년에는 화성군과 광주군이 각각 도농복합형태의 시로 승격되었다. 2003년 10월에는 포천군과 양주군이 포천시와 양주시로 승격되었다.

자연환경

지질·지형

경기도는 한반도의 지체구조상(地體構造上) 경기지괴(京畿地塊)에 자리하고 있어서 선캄브리아기의 변성암류가 넓게 분포한다.

중생대에 관입한 화강암은 강원도의 금강산 지역에서 김화·포천을 거쳐 서울의 북한산에 이르는 북부 화강암대와 강원도의 간성에서 원주를 거쳐 여주·이천·천안에 이르는 남부 화강암대를 따라 대상(帶狀)으로 분포한다. 화강암은 일반적으로 침식을 많이 받아 여주·이천에서처럼 저지대를 이루지만 북한산과 같이 높은 산봉우리로 나타나기도 한다.

경기도 북동쪽을 흐르는 한탄강 하곡을 따라 강원도의 김화·철원 방면에서 흘러내린 현무암이 분포한다. 이 현무암은 신생대 제4기에 서울-원산 간의 추가령구조곡에서 분출한 것이다.

지형은 동북쪽이 높고 서남쪽이 낮다. 높은 산은 주로 광주산맥(光州山脈)을 따라 분포하는데, 경기도와 강원도 간의 광덕산(廣德山 : 1,046m)·화악산(華岳山 : 1,468m), 포천시와 가평군 간의 국망봉(國望峰 : 1,168m)·현등산(懸燈山 : 936m), 남양주시의 천마산(天摩山 : 812m) 등이 광주산맥 중의 높은 산들이다.

경기도 남동쪽 주변, 즉 충청북도와의 도계를 따라서는 차령산맥이 뻗어 있지만 여주군의 오갑산(悟甲山 : 609m), 안성시의 칠현산(七賢山 : 516m)과 서운산(瑞雲山 : 543m)이 높은 정도이다. 경기만에 가까울수록 산지는 점점 낮아지며, 해발 100m 내외의 구릉지가 넓게 펼쳐지는데, 인천광역시의 계양산(桂陽山 : 395m), 김포시의 문수산(文殊山 : 376m), 안양시의 수리산(修理山 : 475m) 등의 고립잔구가 이러한 구릉지 위로 솟아 있다.

주요하천은 한강(漢江)·임진강(臨津江)·안성천(安城川) 등이다.

서울과 경기지방을 관류하는 한강은 유역면적이 약 2만 6,000㎢를 넘어 남한의 여러 하천 중에서 유량이 가장 많다. 북한강과 남한강은 양평군의 양수리에서 합쳐져 한강 본류를 이루는데, 과거에는 교통로로서 중요했으나, 오늘날에는 각종 용수의 공급원으로 중요하다.

임진강은 유역면적이 약 8,000㎢로서 연천군의 전곡하류에서 한탄강과 합류하며, 다시 한강과 만난 다음 경기만으로 함께 유입한다.

한강과 임진강이 만나는 곳부터는 군사분계선이 지나가므로 선박의 통행이 금지되고 있다. 안성천은 유역면적이 1,700㎢에 불과하지만 주요지류로서 진위천과 합류하며 아산만으로 유입한다. 평야는 한강·임진강·안성천과 이들 하천의 지류를 따라 발달되어 있다. 한강 하류의 김포평야와 일산평야, 안성천 하류의 평택평야는 우리나라 굴지의 평야로 주로 하천의 충적지로 이루어졌다.

경기만은 해안선의 굴곡이 심하고 만·반도·섬 등이 많다.

주요 섬은 강화도·교동도·영종도·덕적도 등이며, 유인도는 47개, 무인도는 147개이다. 경기만은 조차(潮差)가 매우 커서 아산만과 인천의 대조차가 각각 8.5m, 8.1m에까지 이른다. 조차가 이처럼 큰 데다가 해안선의 출입이 심하고 섬이 많으며 한강·임진강·안성천 등의 큰 하천들이 대량의 토사를 유출하여 경기만에는 간석지(干潟地)가 넓게 발달되어 있다. 과거의 간척사업은 농경지와 염전개발을 위하여 추진되었으나, 근래에는 특히 임해공업단지의 조성을 위하여 대대적으로 추진되고 있다.

기후

대체로 우리나라 북부지방과 남부지방 간의 점이적인 기후가 나타난다.

연평균기온은 11℃ 내외로서 북동 내륙의 산간지방이 다소 낮고 남서 임해지방이 다소 높다. 가장 더운 8월평균기온은 25℃ 정도이지만 가장 추운 1월평균기온은 경기만의 인천이 -3.1℃인 반면에 북동 내륙의 가평이 -6.6℃로서 기온차가 3.5℃에 가깝다. 겨울기온이 다소 높은 강화도에서는 탱나무·동백나무·초피나무·보양목·이다나무 등의 난대성 식물이 자생한다. 기온의 연교차는 30℃ 내외로 내륙지방은 물론 해안지방에서도 대륙성기후의 특색이 잘 나타난다.

강수량의 지역적 차이는 기온보다 훨씬 크다. 가평·포천·양평 등의 산간지방은 연강수량이 1,300㎜ 내외로서 우리나라의 다우지(多雨地)에 속하는 반면에 인천·평택·김포·안성·여주 등 해안지방이나 저지대는 1,100㎜ 내외로서 산간지방보다 훨씬 적다. 이는 저기압이 산지가 많은 우리나라를 통과할 때 지형성강수(地形性降水)가 동반되는 경우 비가 많이 내리기 때문이다.

인구와 도시

인구

서울을 포함하고 있을 당시 경기도의 인구는 1920년 180만 명에서 1944년 311만 명으로 늘어났으나, 1946년 서울이 특별시로 승격·분리됨에 따라 1949년에는 274만 명으로 줄었다. 그후 인구는 1960년까지도 275만 명 수준에 머물러 있다가 1960년대부터 대도시 중심의 산업정책이 추진되고, 1970년대에 접어들면서 서울인구의 분산정책이 시행되는 한편 농촌인구가 수도권의 여러 도시로 모여듦에 따라 급속히 늘어나 1970년 336만 명, 1975년 404만 명, 1980년 493만 명을 기록하게 되었다.

1981년에 인천이 직할시로 승격·분리되면서 약 100만 명이 줄었으나, 1985년에는 479만 명, 1990년에는 615만 명으로 늘어나 전국 인구의 약 14%를 차지했고, 1996년에는 778만 3,287명으로 남한 전체 인구의 약 16%를 차지하게 되었다. 2005년에는 1,041만 5,399명으로 남한 전체 인구의 약 22%를 차지했으며, 2010년에는 1,150만 6,199명으로 23.1%를 기록했다. 2024년에는 1,363만 5,250명으로 25.6%를 기록하면서 전국 인구 4명 중 1명이 경기도에 거주하는 상황으로 발전했다. 인구의 대부분은 수원·성남·부천·안양·광명·과천·시흥·군포·의왕·안산·구리·남양주·하남 등 서울 주변의 위성도시들에 밀집되어 있다.

대부분의 도시는 인구가 증가하고 있지만 연천·포천·양평 등의 군은 농촌인구의 이농현상으로 계속 감소하고 있다. 그러나 남양주·고양·이천·용인 등은 인구가 증가하고 있는데, 이는 이들 시가 서울에 대한 침상도시(bed town)로 급속히 발달한 데다 많은 산업체가 입주해 있기 때문이다. 일산과 분당 등 신도시의 건설이 완료되고, 구파발-일산간, 수서-분당간 전철이 개통되어 고양시, 성남시 그리고 주변지역인 용인시·이천시 등과 수도권과의 교통이 편리해지면서 이들 지역이 수도권의 위성도시로 급성장하고 있다.

도시

도시발달은 인구증가와 더불어 급속히 진행되어왔다. 1970년까지도 시급 도시는 인천·수원·의정부뿐이었고, 이들 시급 도시의 인구는 경기도 인구의 22.6%에 불과했다. 그러나 그후 시의 수와 인구비율이 급속히 늘어나기 시작하여 1980년에는 6개시에 48.2%, 1990년 18개시에 66.2%를 나타내게 되었다. 2020년에는 28개시에 98.3%의 도시화율을 보였다.

시급 도시의 인구규모를 살펴보면 대략 4개 집단으로 나뉜다. 부천·수원·성남·고양·용인·화성은 대략 80만~100만 명의 대도시 집단에 속하고, 안양·안산·용인·의정부·남양주·평택·광명·시흥은 30만~70만 명의 2번째 집단, 군포·이천·구리·김포·광주·안성·하남·의왕·오산은 10만~20만 명의 3번째 집단, 그리고 과천·동두천은 8만 명 이내의 4번째 집단에 속한다.

이들 도시 가운데 수원·의정부·안양·동두천·평택 등은 기존 도시가 비교적 서서히 성장해왔다. 그러나 부천·성남·과천·안산 등은 서울의 산업체와 인구를 분산시키기 위하여 처음부터 정부의 정책에 의하여 신도시로 건설되었고, 시흥·군포·의왕·구리·하남 등은 각종 제조업체가 입주하는 한편 서울에 생활기반을 가진 주민이 늘어남에 따라 농촌지역이 급속히 도시화되었다. 서울과 시계가 접해 있거나 서울에서 가까운 부천·시흥·광명·안산·안양·군포·의왕·수원·과천·성남·하남·구리·의정부는 인천과 더불어 서울의 위성도시로 발달하여 전체가 하나의 대도시권을 이루고 있다.

이밖에도 최근에는 고양시와 남양주시, 김포시의 읍급 도시가 서울의 침상위성도시로 성장하고 있다. 그리고 늘어나는 수도권의 주택수요를 충당시키기 위하여 성남시의 분당지구에 인구 40만 명급, 고양시 일산지구에 인구 30만 명급의 독립적인 신도시를 건설했고, 안양시의 평촌지구, 군포시의 산본지구, 부천시의 중동지구에도 각각 17만 명 정도의 인구를 수용할 수 있는 대규모 주거지역을 신도시로 개발했다.

산업과 교통

농업

농가구수는 12만 9,904가구, 농가인구는 37만 4,872명, 경지면적은 176,028ha이다(2014). 1970년대 이래 시가지·공장용지·도로 등의 확장으로 농경지가 많이 잠식당했지만, 충적지와 구릉지가 넓게 발달되어 있어서 전체면적에 대한 경지율이 20.8%로 전국의 평균 경지율보다 높다.

이천시·평택시·안성시·화성시·여주군 등의 경지면적이 타 지역에 비해 크다. 농가수는 12만 9,904가구이며, 가구당 경지면적은 1.36ha이다. 전체 농가인구에 대한 전업(專業)농가인구율은 46.1%로서 전국의 63.6%보다 훨씬 낮다. 그러나 농업인구의 이농으로 인한 농업노동력의 부족현상은 경기도에서도 심각하다.

도내에서 생산되는 주요 농작물은 쌀이다. 2013년의 쌀생산량은 40만 7,258t으로 전라남도·충청남도·전라북도·경상북도 다음으로 많았다. 안성·화성·고양·이천·김포시는 예로부터 유명한 경기미의 주산지이다. 수리시설이 확충되어 대부분의 논이 수리안전답이 되었으나, 일부 지역에서는 생활하수·공장폐수로 인한 수질오염 때문에 쌀의 품질이 떨어졌다. 과거에는 보리가 적지 않게 재배되었으나 지금은 생산량이 극히 미미해졌다.

그대신 서울을 비롯한 수도권의 대소비시장을 배경으로 한 각종 채소재배가 대단히 활발해졌다. 채소재배는 서울과 인천 주변에서 근교농업으로 이루어지던 것이 수도권 전역으로 확산되어, 배추·호박·시금치·무·오이·토마토·파 등의 생산량이 전국 수위를 차지하게 되었다. 과수재배도 활발하여 남양주·평택·안성에서 많이 나는 배는 2014년 기준 생산량이 4만 9,905t이었다. 이천·여주·용인의 사과, 시흥·김포·안성의 포도도 유명하다. 이밖에 특용작물로 인삼이 많이 생산된다. 인삼은 강화가 주산지였으나, 지금은 포천·연천·파주·이천 등지로 재배지역이 넓어졌다.

대소비시장인 서울을 배경으로 경기도는 축산이 전국에서 가장 발달했다. 서울과 교통이 편리한 곳에는 거의 어디서나 기업적 축산이 활발하다. 화성·안성·평택·양주 등지는 낙농, 용인·여주 등지는 양돈, 양주·광주·포천 등지는 양계가 특히 활발하다.

수산업

2014년 기준 어업가구수는 850가구, 어가인구는 2,295명, 어선수는 1,737척이다. 경기만은 과거에 매우 중요한 어장이었으나, 어족자원의 고갈, 각종 폐수에 의한 수질오염 등으로 수산업이 크게 쇠퇴했다. 어획물의 대부분은 인천항으로 들어오며, 그밖에 인천광역시의 소래와 강화군 외포리도 도내 수산물유통에 중요한 역할을 담당한다. 어류 중에는 가자미·대구·강달이·갈치·젓새우·꽃게가 주로 잡히며, 특히 꽃게와 젓새우가 유명하다. 연평도에서 많이 잡히던 조기는 이제 찾아보기 어려워졌다. 경기만은 전국 제1의 천일제염지대로서 일제강점기부터 소금이 많이 생산되어왔다.

그러나 많은 염전이 공장용지·주택지 등으로 이미 바뀌었으며, 시화지구 간척사업(始華地區干拓事業)으로 180㎢, 남양만 간척사업으로 60㎢의 개펄이 사라지면서 염전뿐 아니라 연안 양식업도 크게 줄어들었다.

광업

경기도는 지하자원의 부존이 빈약하여 광업의 발달은 보잘것없다. 현재 생산되는 광산물로는 포천의 철·고령토·석회석·장석, 가평의 규석·고령토, 동두천의 규석, 파주와 부천의 석회석, 화성의 연·아연 등이 있으나, 광산의 규모가 작고 생산량이 많지 않다. 2014년 기준 가행광구수는 74개소로서, 연천군(24개소)·가평군(15개소)·여주시(10개소)·포천시(5개소) 등지에 주로 분포한다.

공업

공업은 우리나라 정치·경제·사회·문화·교통 등 여러 분야의 초대(超大) 중심지인 서울과 서울의 관문인 인천을 중심으로 일찍이 형성된 경인공업지대를 바탕으로 발달해왔다. 1960년대 이후 일련의 경제개발계획의 추진과정에서 서울에 인구와 공업이 과도하게 집적됨으로써 각종 도시문제가 심각해졌고, 이로 인하여 1970년대에 들어서는 서울의 인구증가억제책과 공업분산책이 강력하게 펼쳐지기 시작했다.

이러한 과정 속에서 부천·성남·안산·일산·분당 등의 신도시가 건설되어 서울의 공장들이 이전되는 한편 새로운 공장들이 들어서게 되었으며, 농촌지역의 작은 취락이 읍급 도시로, 읍급 도시가 시급 도시로 급속히 성장하기도 했다. 오늘날 서울과 인천을 포함한 경기지방의 공업은 주로 영등포·광명·부천·인천을 연결하는 경인공업지대와 인천·안산·안양·군포·의왕·수원·기흥을 연결하는 수인공업지대를 따라 분포한다.

서울의 대도시권을 이루고 있는 이들 도시는 하나의 거대한 공업지역을 형성하고 있으며, 근래에는 오산·평택·화성·용인·이천·남양주 지방으로 공업이 계속 확산되고 있는 중이다. 2014년 기준 경기도의 제조업체수는 2만 3,955개, 종업원수는 87만명이다. 사업체 수는 기계 및 장비 제조업(3,540개)·금속가공 제조업(3,370개)·고무 및 플라스틱 제조업(2,648개)·전자부품 제조업(2,162개) 순으로 분포한다.

교통

수도권의 발전은 도로망의 확충과 더불어 이루어져왔으며, 서울을 기점으로 전국 각지를 잇는 방사상의 도로와 이들 도로를 횡적으로 잇는 도로가 도내를 통과하여 도로망이 잘 발달되었다. 1,553㎞의 국도를 비롯하여 2,712㎞의 지방도, 7,888㎞의 시군도, 669㎞의 고속도로가 거미줄처럼 뻗어 있으며, 도로포장률은 국도 97.8%, 지방도 84.8%, 시군도 86.7%이다(2013).

과거에는 경부·경인·경원·경춘·경의 등의 국도가 중요했으나 오늘날에는 자동차가 폭증하는 한편 도로가 포장되고 노폭이 넓혀지며, 일련의 산업도로와 고속도로가 건설되어 도로망의 체계와 이용에 획기적인 변화가 일어났다. 차량통행이 많은 도로는 경인·경부·중부 고속도로 이외에 서울과 주변의 위성도시들을 잇는 국도와 서울 외곽 도시를 연결하는 서울외곽순환고속도로이다.

서울과 인천·성남·의왕·안양·수원·오산·동두천·포천·문산 등지를 잇는 국도와 인천-안산-수원-기흥 간의 산업도로는 왕복 4차선으로 확장되었다. 그러나 일부 도로는 교통체증이 심하다. 속초방면으로 통하는 서울-와부-양평 간의 국도, 충주방면으로 통하는 서울-성남-광주-이천-장호원 간의 국도, 강화도로 통하는 서울-김포-강화 간의 국도, 서울 외곽을 잇는 의정부-벽제-행주대교 간의 국도, 아산·삽교방조제 완공 이후 충청남도 서산지방으로 통하는 수원-발안-안중-아산방조제 간의 국도도 지역적으로 매우 중요하게 이용되고 있다.

철도는 경부선·경의선·경원선·중앙선·경인선·경춘선 등이 서울을 기점으로 도시를 방사상으로 통과하며, 한강 이북의 서울 외곽에는 교외선이 지나간다. 서울과 인천·수원·의정부·일산·분당 간의 전철은 서울의 지하철과 이어져서 서울과 근교를 하나의 생활권으로 묶는 중요한 역할을 하고 있으며, 특히 출퇴근시간에 많은 승객을 실어나른다. 경기만의 여러 섬과 육지를 잇는 해운은 인천을 중심으로 펼쳐진다. 인천 항의 속칭 연안부두라 불리는 연안여객터미널에서 백령도·연평도·대부도·덕적도 등의 여러 섬으로 운항되는 정기연안항로가 개설되어 있다.

교육·문화·관광

경기도에는 2014년 기준 유치원 2,137개소, 초등학교 1,195개교, 중학교 604개교, 고등학교 451개교, 전문대학 36개교, 대학교 39개교 등이 있다. 대학은 대부분 수원과 용인지방에 분포하는데, 수원시에는 서울대학교 수원캠퍼스, 아주대학교, 성균관대학교 자연과학 캠퍼스, 경기대학교 수원캠퍼스, 용인시에는 경희대학교 수원캠퍼스, 한국외국어대학교 용인캠퍼스, 명지대학교 용인캠퍼스, 단국대학교 죽전캠퍼스 등이 있다.

이밖에 부천시에 가톨릭대학교 성심 캠퍼스와 서울신학대학, 안산시에 한양대학교 안산 캠퍼스, 고양시 화전동에 한국항공대학 등이 있다. 이들 대학은 대부분 서울의 인구증가억제책과 관련하여 1970년대에 설립되었거나 서울이나 다른 지방에서 옮겨왔다.

2013년 기준 의료기관으로는 종합병원 55개소, 병원 261개소, 의원 5,893개소, 특수병원 35개소, 요양병원 243개소, 치과병원 3,523개소, 한방병원 34개소, 한의원 2,575개소, 조산소 8개소, 보건소 관련 기관은 329개소가 있다. 각종 의료기관과 병상수는 성남시·수원시·고양시·부천시에 많이 분포한다. 공공도서관은 203개관에 총좌석수가 8만 4,811석에 이른다.

경기도에는 선사시대 이래 전해져 내려오는 각종 사적과 문화재가 많으며, 관광자원 또한 풍부하다. 2013년 기준 문화재는 국보 11점, 보물 149점, 사적 66개소, 천연기념물 19종, 중요민속자료 21점, 중요무형문화재 14점 등의 국가지정문화재와 유형문화재 228점, 무형문화재 41점, 기념물 182점, 민속문화재 11점 등의 지방정문화재가 있다. 문화재는 용인시에 가장 많다.

관광자원으로 중요한 경승지로는 의정부시의 도봉산, 동두천시의 소요산, 양평군의 용문산(龍門山)과 팔당호, 가평군의 청평호, 남양주시의 천마산, 안양시·과천시의 관악산(冠岳山), 인천광역시 강화군의 마니산 등이 있다. 그리고 구리시의 동구릉(東九陵), 남양주시의 광릉과 금곡릉(金谷陵), 여주군의 신륵사(神勒寺), 광주시의 남한산성, 용인시의 한국민속촌과 에버랜드 등에 연중 관광위락객들의 발길이 끊이지 않는다.

양주·가평·포천·양평·연천 등지는 물이 맑은 계곡이 많아서 특히 여름철에는 피서객들로 붐비며, 가평군의 청평유원지와 대성리유원지, 남양주시의 팔당유원지, 양주시의 송추·장흥·일영유원지, 안양시의 안양유원지 등은 모두 계곡을 배경으로 조성되어 있다.

지역개발

지역별로 특정한 개발계획이 추진되고 있지만 도 전체의 지역개발은 수도 서울이 비대해짐에 따라 서울을 중심으로 한 수도권문제를 해결하는 데 초점이 맞추어지고 있다. 즉 수도권은 수도권정비기본계획(1982~91)에 따라 이전촉진권역·제한정비권역·개발유도권역·자연보존권역·개발유보권역 등 5대 정비권으로 구분하고 각 권역별로 특성에 맞게 지역개발을 추진해왔다. 그러나 인구 및 산업의 집중과 과밀에 따른 도시문제가 여전히 심화되었고, 세계화에 대응할 국제도시로서의 기능과 여건의 조성이 미흡하여 1996년 수도권정비기본계획을 수정했다. 즉 세계화와 개방화에 대응한 국제적 도시기반을 조성하고, 수도권 과밀·집중에 따른 도시문제를 해소하며, 더불어 수도권의 자연환경을 보전하는 데 초점을 맞추었다.

서울을 중심으로 인구와 산업이 밀집되어 있는 지역을 과밀억제권역으로, 과거 개발이 유보되어 있던 경기도 북부지역과 과거 개발을 유도했던 남부지역을 성장관리권역으로, 그리고 자연환경 및 한강수계보전을 목적으로 한 동부지역을 자연보전권역으로 지정해 각 권역별로 특성에 맞는 지역개발을 추진하고 있다. 서울을 중심으로 한 경기도 중심지역의 개발방향을 살펴보면 경기도청과 북부출장소가 입지한 수원과 의정부는 지방행정중심도시로서의 기능강화를 위해 도시기반을 구축하고, 그밖의 서울에 인접한 도시들은 서울의 기능을 분담한다는 취지이다.

부천에는 업무·유통·국제기능을, 성남에는 업무·유통·연구·여가기능을, 구리·남양주에는 농업유통·문화·여가·전원주거기능을, 고양에는 연구·문화·통일관련 및 주거기능을, 김포에는 관광·환경연구·남북교류·근린농업기능을 확충하는 데 초점을 맞추고 있다. 그리고 경기도 외곽지역인 성장관리권역과 자연보전권역을 남부·북부·동부지역으로 구분해, 지역별로 독자적 특성을 지닌 다핵분산형 공간구조로 개편을 추진하고 서울을 중심으로 한 과밀억제권역에서 이전되는 기능을 분산수용해 독자적인 경제권역으로 육성할 계획을 가지고 있다.