정간보

다른 표기 언어 井間譜요약 세종이 창안한 유량악보. 시기는 대략 1445~47년으로 추정된다. 우물 정자처럼 생겨 정간보라는 이름이 붙었다. 정간보는 음의 시간값만을 적었기 때문에 율자보·오음약보 등과 함께 쓰인다. 세종 때는 율명을 적어 율자보와 함께 사용했지만 세조 이후에는 오음약보를 적어 음고를 나타냈다.

그 모양이 바둑판처럼 생겨서 마치 우물 정(井)자와 같다고 하여 붙여진 이름이다. 간은 음의 길이를 나타낸다. 〈세종실록〉에 의하면 정간보는 세종이 직접 창안한 것으로 보이고, 그 시기는 대략 1445~47년으로 추정된다.

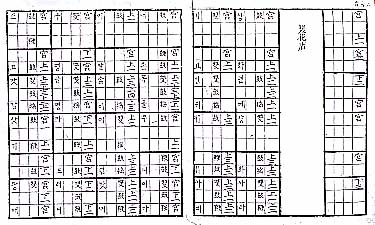

세종 때의 정간보는 32정간이 1행(行, 角, 장단)이고 1정간은 1박(拍)에 해당하며 각 정간에는 율명(律名)의 첫자만을 기록하여 음고를 나타냈다. 〈세종실록〉 악보 중 〈정대업 소무 正大業昭武〉 악보를 해독하면 32정간 1행이 5행을 단위로 굵은 세로줄을 그었는데 오른쪽부터 제1행은 현악기, 제2행은 관악기, 제3행은 장구, 제4행은 박, 제5행은 노래의 가사를 적어 넣은 이른바 총보(總譜)이다. 〈세종실록〉 악보에 정간보로 기보되어 있는 곡목은 세종이 직접 창제한 정대업(正大業)·보태평을 비롯해 전인자(前引子)·여민락(與民樂)·치화평(致和平)·취풍형(醉豐亨)·후인자(後引子)·봉황음(鳳凰吟)·만전춘(滿殿春) 등이다.

세조에 의해 정간보는 16정간 1행으로 고쳐졌고, 16정간은 다시 3·2·3·3·2·3, 즉 6개의 부분으로 나누어졌는데 이를 육대강(六大綱)이라 한다. 대강은 악보에 따라서는 중요한 시가(時價)의 기준이 되고 있는데 〈양금신보 梁琴新譜〉 등은 정간이 없고 대강만 3·2·3·3·2·3의 구분을 보여주고 있다. 이렇게 6개의 벼리[綱]로 구분한 이유는 음악의 첫 시작이 몇 번째 벼리에서 시작하느냐에 따라서 그 음악의 속도가 결정되기 때문이다.

정간보는 음의 시가만을 적는 기보법이어서 단독으로 쓰이지 못하고 율자보(律字譜)·오음약보(五音略譜) 등과 함께 쓰인다.

그래서 세종 때의 정간보에는 율명을 적어 율자보와 함께 사용했지만 〈세조실록〉·〈시용향악보 時用鄕樂譜〉 등의 세조 이후의 정간보에는 세조가 직접 창안한 오음약보를 적어 음고를 나타냈다. 오음약보는 음의 높낮이를 쉽게 구별할 수 있는 장점이 있는 반면, 중심음이 되는 궁(宮)을 반드시 표시해야 하는 번거로움이 있다. 〈삼죽금보 三竹琴譜〉에는 육보(肉譜)와 함께 사용했고, 〈금보정선 琴譜精選〉에서는 육보와 공척육보(工尺肉譜)를 적는 등 다양하게 사용되었다.

〈양금신보〉 이후에는 16정간 1행 이외에도 8정간 1행, 〈대악후보 大樂後譜〉에는 20정간 1행이 사용되어 음악에 따라 다양한 정간수를 가지기도 한다. 현재 사용되는 정간보는 장단에 따라 4·6·10·12·20 정간 등으로 다양하게 쓰이고 있다. 그러나 세종의 정간보나 세조의 정간보의 정간에 대한 해석이 제대로 이루어지고 있지 않아 현재 사용하는 정간보의 해석상 어려움이 있다.