용비어천가

다른 표기 언어 龍飛御天歌

요약

세종이 정인지·권제·안지를 시켜 짓게 했으며 1445년에 완성되었다. <용비어천가>는 해동 육룡이 하늘로 올라갔다는 뜻으로서, 〈주역〉의 건괘 설명에 나타난 상징을 바탕으로 뜻을 마음껏 펼쳐 임금의 자리에 올랐다는 것을 의미한다.

현재 전하는 것은 목판본이다. 총 125장이며 서사·본사·결사로 구성되어 있다. 서사(1~16장)에서는 조선 왕조 창업의 당위성을 제시했고, 본사(17~109장)에서는 조선 왕조 창업의 당위성을 구체적 이야기로 실증했으며, 결사(110~125장)에서는 왕업의 영원한 지속을 기리기 위해 후대왕에게 규계 사항을 열거했다. 내용은 우리말 노래, 같은 내용의 한시, 자세한 주해로 이루어져 있다.

한글로 된 최초의 작품이고 전체 짜임이 서사적 통일성을 유지하고 있어 문학사적 가치가 크다.

목차

접기-

개요

-

형식과 내용

-

구성

-

문학사적 의미

-

판본

개요

건국 초기의 특수한 정치적·문화적 상황 아래 생겨난 악장으로 영웅서사시인 장편서사시의 범주에 속한다.

〈용비어천가〉를 서사적 성격으로 규정하는 이유는 첫째, 역사를 배경으로 하고 설화를 소재로 했다는 점, 둘째, 많은 영웅이 등장하고 이 영웅들 중에서 태조 이성계의 활약이 두드러진다는 점, 셋째, 영웅에 수반되는 조건인 준마(駿馬)·용맹·무기·무공(武功) 등이 화려하게 장식되어 있다는 점, 넷째, 사건의 서술이 주정적(主情的) 영탄이 아니라는 점 등이다.

형식과 내용

〈용비어천가〉는 세종이 정인지(鄭麟趾)·권제(權踶)·안지(安止)를 시켜 짓게 한 것으로, 훈민정음을 반포하기 1년 전인 1445년에 완성되었다.

세종은 노래 이름을 '용비어천가'라 짓고, 노래에서 다른 사적이 널리 알려지지 않았음을 염려해 최항(崔恒)·박팽년(朴彭年)·강희안(姜希顔)·신숙주(申叔舟) 등에게 명하여 자세한 주해를 붙이도록 했다. 제작과 주해를 맡은 사람들은 대부분 훈민정음 창제에도 관여했으므로, 2가지 일이 깊은 관련 속에서 이루어졌음을 알 수 있다.

〈용비어천가〉에서 건국의 시조들을 찬양한 것은 삼국시대나 고려시대에도 있었던 전통의 재현이다.

민간 전승까지 받아들여 신화적인 배경을 갖추어, 필연적인 징후에 따라 영웅적인 투쟁을 거쳐 위대한 과업을 성취했다고 하는 오랜 전통을 이었다. 유학에 입각한 합리적인 통치 방식이 강조되었던 조선 초기에도 문학적인 설득력을 가지고 민심을 장악하는 것은 계속 필요한 일이었다. 따라서 훈민정음을 표기 수단으로 하여 설화가 잡다하게 변모하는 것을 막고 정제된 서사시를 지었다. 〈용비어천가〉를 노래로 부를 때의 곡명은 〈여민락 與民樂〉이라고 했다. 감화가 백성에게까지 미쳐 함께 즐기게 될 것을 기약하는 의미이다.

〈용비어천가〉라는 책은 3가지 내용으로 이루어져 있다.

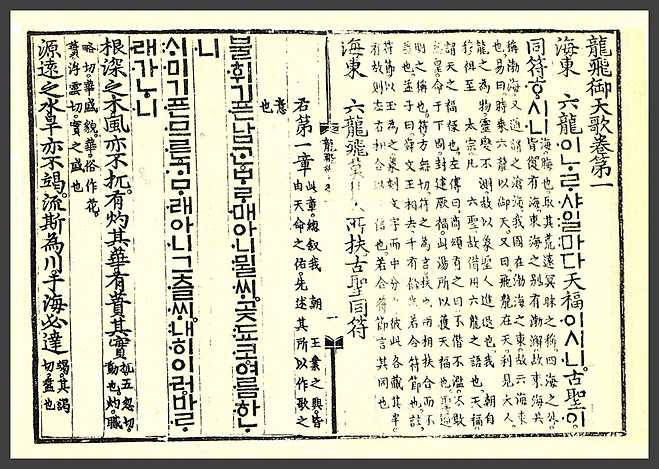

우리말 노래가 먼저 있고, 이어서 같은 내용이 한시로 표현되었으며, 그 다음에는 역사적 사실 또는 전설을 자료로 한 자세한 주해가 있는데, 가장 많은 분량을 차지한다. 〈용비어천가〉라는 작품은 우리말 노래로 한정되는데, 모두 125장이다. 제1장은 1줄이고 그 다음부터는 계속 2줄씩이며 마지막 제 125장은 3줄이다. 반 줄이 끝날 때마다 글자의 오른쪽 하단에 작은 동그라미를 표시했고, 반 줄 안에는 글자의 하단 중간에 작은 동그라미 표시를 한 것으로 보아 율격에 대한 고려가 있었던 것으로 짐작된다.

1줄이 4토막으로 이루어져 있고, 1토막이 예사 노래의 2토막에 해당되니 8토막으로 이루어져 있다. 시조의 형식과도 유사한 점이 있다. 같은 형식이 〈월인천강지곡〉에도 쓰였다.

〈용비어천가〉라는 노래 이름은 해동 육룡이 하늘로 올라갔다는 뜻으로서, 〈주역 周易〉의 건괘(乾卦) 설명에 나타난 상징을 바탕으로 뜻을 마음껏 펼쳐 임금의 자리에 올랐다는 것을 의미한다.

'해동 육룡이

제1, 2장에 노래 전체의 주제가 요약되어 있다.

해동 육룡은 목조(穆祖)·익조(翼祖)·도조(度祖)·환조(桓祖)·태조·태종이다. 목조부터 환조까지는 태조 이성계의 선조이다. 여진족이 사는 곳까지 밀려갔던 가문이 오랫동안 기반을 다져 마침내 왕조를 창건했음을 자랑하고, 선조들을 높이고자 하여 6대에 걸친 내력을 노래했다. 제1장에서 말한 옛 성인은 중국의 창업주들을 말한다. 제3~109장에는 다소 예외가 있으나, 중국 창업주들의 경우와 여섯 용의 위업을 1줄씩 노래해서 서로 대응될 수 있게 했다.

중국의 경우를 먼저 내세우고 기준을 삼아 사대적인 의식을 나타냈다고 보는 견해도 있으나, 중국과 조선이 대등하다는 것을 강조했다고 보는 편이 타당하다. 문화적인 의식에서 중국과 대등한 자주성을 가지고자 하는 것은 고려 후기 이래로 거듭 확인된 추세였기 때문이다. 제3~8장은 목조에서 환조에 이르는 한아비들의 행적을 노래했는데, 이들은 하늘로부터 명을 받았다고 했다. 제9~14장은 태조가 위화도에서 회군하여 한양으로 천도한 경위를 노래했다. 제15~26장은 태조가 왕이 될 징후가 고려 초기부터 보이기 시작하여 목조·익조·도조·환조에 와서 표면화되었다는 내용을 말했다.

제27~46장은 태조의 비범한 모습과 재주 및 신이한 기적을 노래했다. 제47~62장은 태조의 무공과 덕을 왜적과 북쪽 오랑캐를 예로 들어 말했다. 제63~85장은 태조의 활쏘기 재주, 학문, 인격을 기리고, 제86~89장은 다시 태조의 신이한 힘과 무공을 기리면서 끝을 맺었다. 제90~109장은 태종의 용모와 인품, 하늘의 도움, 부인의 내조에 대해 노래했다. 제110~125장은 작품의 결론이자 후대 임금에게 당부하는 말이다. 선조의 어려움을 기억하여 건국의 뜻을 잊지 말라고 하고, 정치의 그릇됨으로 나라가 망하지 않도록 해야 한다고 경계했다.

태평과 사치, 교만, 간사, 백성 수탈은 모두 잘못된 정치라 하며, 치자(治者)가 지켜야 할 행동규범을 제시함으로써 정치철학적 시로서의 면모를 보였다.

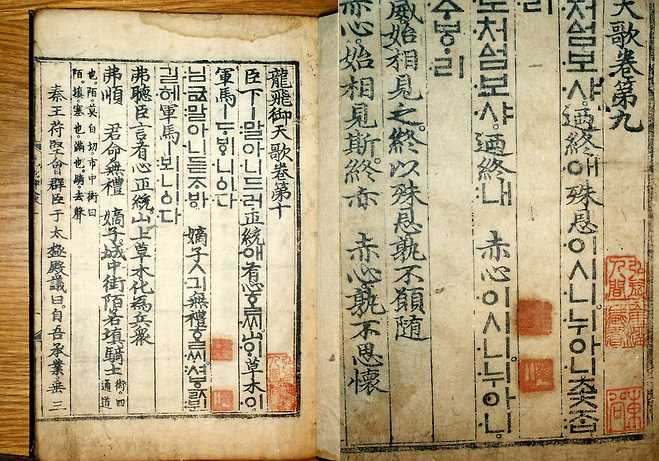

구성

〈용비어천가〉는 순차적 진행의 원리와 주기적 순환의 원리에 따라 서사(序詞)·본사(本詞)·결사(結詞)가 구성되는 정연한 논리적 구조를 이루고 있다. 서사(제1~16장)에서는 조선 왕조 창업의 당위성을 포괄적으로 제시했고, 본사(제17~109장)에서는 조선 왕조 창업의 당위성을 구체적 이야기로써 실증했으며, 결사(제110~125장)에서는 이룩된 왕업의 영원한 지속을 기리기 위해 후대왕에게 규계(規戒) 사항을 열거했다.

〈용비어천가〉의 서사는 역성혁명(易姓革命) 또는 새 왕조 창업의 당위성을 제시하기 위한 3단 구조의 논리적 짜임을 보인다. 제1, 2장은 전체의 프롤로그에 해당하고, 제3~8장은 토대 마련의 필연성을, 제9~16장은 건국의 필연성을 표현했다. 이를 통해 작품의 창작 의도와 목적, 주제를 직접적으로 밝혔다. 제110장~125장에 이르는 결사에서는 후대 왕에의 규계를 통해 왕업의 영원함을 기리기 위한 4단 구조의 논리적 짜임을 보이고 있다.

제110~114장은 4조와 태조가 겪은 왕조 창업의 고난을 통해, 제115~119장은 태조·태종이 보인 군왕으로서의 덕성을 통해, 제120~124장은 태조·태종이 힘쓴 경국제세(經國濟世)의 모범을 통해, 그리고 에필로그에 해당하는 마지막 제125장은 왕업의 영속을 염원하는 소망을 통해 후대왕들을 규계하고 있다. 서사와 결사의 짜임은 서사 내용의 전개에 따른 서사적 짜임이 아니라 주제 중심의 논리적 짜임을 특색으로 보여준다.

유도와 마무리의 기능을 갖는 비서사적 부분에 해당한다. 〈용비어천가〉의 서사적 통일성 문제는 본사에서 나타난다. 본사는 작품의 삽화 배열이 일정한 원칙에 따라 전개되는 정연한 서사적 짜임으로 이루어져 있다.

주인공 태조의 영웅적 일생은 순차적 진행의 원리와 '역사+일화'식 구조화 방법에 따라, ① 고귀한 혈통(제17~26장), ② 비범한 성장(제27~32장), ③ 탁월한 능력(제33~66장), ④ 투쟁에서의 승리(제67~89장), 태종의 영웅상(제90~109장)으로 전개되는 4단 구조를 이루고 있다. 이러한 서사적 짜임은 영웅 이야기가 가지는 일반적 서사 단계를 거의 벗어남이 없는 전형성을 반영하고 있으며, 동시에 〈용비어천가〉가 서사적 맥락을 가지고 있음을 확신하게 해주는 실증적 근거라 하겠다.

문학사적 의미

〈용비어천가〉는 한글로 된 최초의 작품이라는 점에서 문학사에서 주목된다. 이규보(李奎報)의 〈동명왕편〉을 이은 왕조 서사시로서뿐만 아니라 건국신화적 의미도 내포되어 있어 중요한 가치를 지닌다. 제1장이 천을, 제2장은 지를, 제3장은 인에 해당하는 것을 노래하는 것도 예사롭지 않다.

천지인 삼재 조화를 바탕으로 한 단군신화의 근본사상이 시가 형식에 구현되고 있음을 엿볼 수 있다. 〈용비어천가〉는 당시 유학의 정치 철학에서 존중하던 사실에의 관심과 연결되어 있다. 그러나 고대의 건국 서사시 이래로 영웅의 시련과 투쟁을 찬양하던 전승을 버리지 않고, 오랜 전통과 당대의 가치관을 가능한 적절하게 조화시키고자 했던 점에서 그 문학적 형상화의 의의를 찾아볼 수 있다. 특히 전체 짜임이 서사적 통일성을 유지하고 있어 한국문학사상 서사적 특수성을 보여주는 작품으로 자료적 가치가 크다.

판본

현재 전하는 것은 모두 목판본으로 중간본인 듯 하고, 초간본은 활자본이었을 것이나 전하지 않는다. 고판본은 임진왜란 이전에 간행된 것으로서, 가람·일사 문고본과 규장각본이 있다. 원본에 가까운 것은 가람본이나 1, 2권 뿐이고, 규장각본도 목판본으로서 가람본과 같으나 빠진 부분이 많다. 그밖에 〈세종실록〉에 국문가사가 소재되어 있으며, 1612년(광해군 4)에 간행된 목판본인 만력본, 1659년(효종 10)에 간행된 순치본, 1765년(영조 41)에 간행된 건륭본 등이 있다. 만력본에는 규장각 소장의 태백산본과 오대산본이 있다.