압록강

다른 표기 언어 Yalu river , 鴨綠江| 위치 | 한반도, 중국 동북 지방의 국경 |

|---|

요약

한반도에서 제일 긴 강이다. 전체 길이는 925.502㎞, 국경하천의 길이는 806.503㎞이다. 유역면적은 6만 3,160㎢이며 한반도에 속하는 유역면적은 3만 1,226㎢, 중국에 속하는 유역면적은 3만 1,934㎢이다.

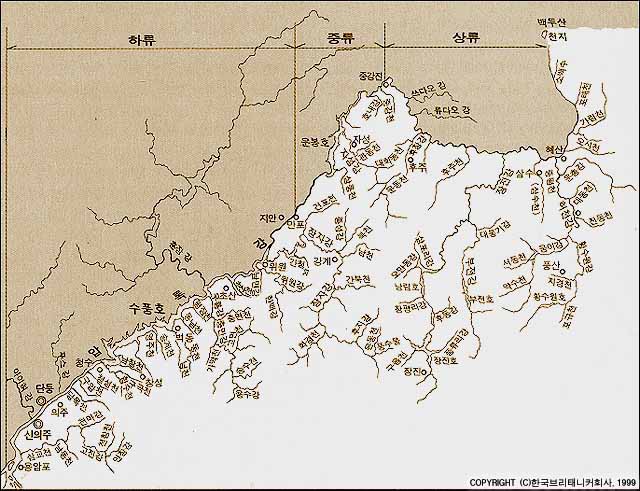

양강도 김형권군의 명당봉 북동계곡에서 발원해 지경천·웅이강을 합치면서 북류한다. 혜산시 강구동에 이르러 백두산 장군봉 남서계곡에서 발원한 보혜천과 합류한 후 서쪽으로 감입곡류하며, 삼수천·장진강·후주천·후창강을 합류한다. 다시 자강도 중강군 중강읍에서 남서쪽으로 중강천·호내강·자성강·삼풍천·장자강·영주천·구곡천·합수천·당목천·삼교천 등을 합한 뒤 평안북도 용천군 진흥노동자구 남쪽에서 서해로 흘러든다.

압록강의 명칭은 〈신당서〉에 기록된 압록수에서 유래되었으며 중국에서는 야루로 불린다.

목차

접기-

자연환경

-

자원이용

-

문화유적

양강도 김형권군의 남쪽에 솟은 명당봉(明堂峰:1,800m) 북동계곡에서 발원해 지경천(地境川)·웅이강(熊耳江)을 합치면서 북류한다.

혜산시 강구동에 이르러 백두산 장군봉 남서계곡(지금까지 알려진 압록강의 발원지)에서 발원한 보혜천(普惠川)과 합류해 서쪽으로 유로를 바꾸어 감입곡류하며, 삼수천·장진강·후주천·후창강을 합류한다. 다시 자강도 중강군 중강읍 부근에서 유로를 남서쪽으로 바꾸어 중강천·호내강·자성강·삼풍천·장자강·위원강·초산천·충만강·동천·남천·영주천·구곡천·합수천·당목천·삼교천을 차례로 합한 뒤 평안북도 용천군 진흥노동자구 남쪽에서 서해로 흘러든다.

압록강의 명칭은 〈신당서 新唐書〉에 "물빛이 오리 머리색과 같다 해 압록수(鴨綠水)로 불린다"는 기록에서 유래하며, 〈삼국사기〉에는 압록수(鴨淥水)로, 〈삼국유사〉에는 압록(鴨綠)·안민강(安民江)으로, 〈고려사〉에는 압록강(鴨綠江)·마자수(馬訾水)·청하(淸河)로, 광개토왕릉비에는 아리수(阿利水)로, 〈당서 唐書〉에는 염난수(鹽難水)로, 〈동국여지승람〉과 대동여지도에는 대총강(大摠江), 〈대동수경〉에는 대총강(大總江)으로 기록되어 있다.

중국에서는 야루[鴨綠]로 불리며, 중국 쪽의 주요지류는 훈장 강[渾江], 아이허 강[靉河] 등이 있다. 그리고 지류의 호칭은 하(河:7개소)·강(3개소)·강(溝:66개소)·자(子:5개소)·수(水:1개소)로 표기하고 있다.

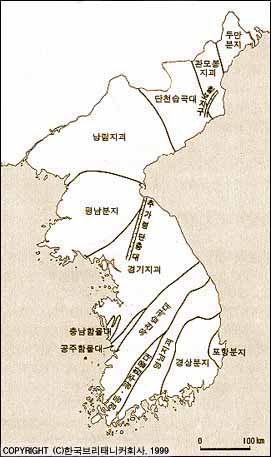

자연환경

하천의 유로는 대체로 지질구조와의 관계로 결정되는데 압록강은 창바이 산맥과 강남산맥 사이에 직선상의 유로를 따라 흐르고 있어 지질구조선의 방향과 일치한다. 전체적으로 압록강 유역은 지질구조상 고생대 이전에 형성된 퇴적암 기원의 변성암인 각종 편암과 편마암이 널리 나타나는 낭림지괴에 속한다. 이 지괴는 고생대 이래 계속 육지로 남아 있는 부분으로 지질적으로 한반도에서 가장 안정된 곳이다. 압록강은 상류의 동쪽 끝부분을 따라 나타나는 좁고 긴 현무암질 용암지역을 제외하고는 대부분 수억 년 전의 암석인 선캄브리아기의 암석 위를 흐르다가 하류 쪽에 이르러서야 충적층을 이룬다. 최근에는 압록강의 지류인 허천강과 장진강에 서식하는 어류들이 헤이룽 강의 어류들과 같다는 점에서 이 강들이 헤이룽 강의 지류인 쑹화 강과 연결되어 있다가 신생대 제4기에 백두산에서 화산폭발이 있을 때 현무암질 용암이 흐르면서 쑹화 강에서 분리되어 압록강에 연결되었다는 견해가 대두되고 있다. 압록강의 하천 양안은 대부분 깊고 협곡 같은 골짜기를 따라 흐르며 하상면과의 비고는 500~1,000m 이상인 곳도 있다. 압록강의 상류는 경사가 310~2,250m로 급해 많은 급류와 폭포, 하상면에 움푹 팬 기반암 등을 발견할 수 있다. 압록강의 중류는 경사가 150~310m로 상류보다 완만한 편이며, 상당량의 하천 운반물질을 가지고 있기 때문에 하상면은 상대적으로 높아지고 건기에는 목재를 운반하는 데 지장을 주기도 한다. 하천 하류의 경사는 150m 이하로 매우 낮으며, 퇴적물의 양도 급증해 하류 쪽에는 넓은 삼각주와 많은 하중도가 발달했다. 최근에는 하천 상류에서부터 운반되어 온 점토질의 양이 많아져 큰 배의 접근이 어려운 실정이다. 특히 용암포는 우리나라 쪽 연안 하구에 발달한 항구로 모래의 퇴적이 심한 곳이다.

압록강의 직선거리는 약 301㎞ 정도이나 상류부에서 심한 곡류를 하므로 실제 길이는 직선거리의 3.07배이다. 곡류현상은 유역별로 백두산남서계곡-중강읍이 3.24배로 심하고, 중강읍-만포시가 1.66배, 만포시-하구 1.48배를 보인다. 압록강의 규모는 혜산시에서는 하폭이 약 140m, 깊이가 1m 정도이나 중강읍에서는 하폭이 200~250m, 깊이가 1.5m 정도이다. 수풍호가 있는 신도장에서는 하폭이 약 400m이며, 하천 하구에서는 약 5,000m 정도의 하폭과 2.5m 정도의 깊이를 보인다. 압록강 유역의 우리나라 쪽 수류차수의 분기율은 3~6.6으로 주류는 6차(次)이며, 차수별 하천 수는 6차수 1개, 5차수 3개, 4차수 10개, 3차수 66개, 2차수 260개, 1차수 1,066개이다.

우리나라의 기후구분에 따르면 압록강의 상류와 중류는 개마고원형에 속하고, 하류 중 수풍까지는 북부내륙형에, 수풍-하구까지는 북부서안형 기후구에 속한다. 개마고원형에 속하는 중류와 상류 지역은 연평균기온 2~6℃로 우리나라에서 가장 낮으며, 1월평균기온 -14~-20℃, 7월평균기온 20℃ 내외로 연교차가 최고 40℃를 넘는 전형적인 대륙성기후가 나타난다. 연강수량은 600~800㎜로 우리나라에서 가장 적다. 특히 중강진은 연평균기온 5.0℃, 1월평균기온 -18℃, 7월평균기온 22℃로 우리나라에서 가장 추운 곳이며, 연강수량은 755.5㎜이다. 낭림산맥 서사면의 북부내륙형에 속하는 만포시-수풍 지역은 고도가 높고 북서계절풍의 영향으로 연평균기온 7~10℃, 1월평균기온 -8~-15℃로 북부서안형보다 다소 낮으며, 연강수량은 1,000~1,100㎜로 비교적 많은 편이다. 북부서안형에 속하는 하류지역은 연평균기온 9~11℃, 1월평균기온 -7~-10℃이며, 연강수량은 해안지방의 경우 900~1,000㎜로 소우지에 속한다.

오늘날 압록강 중·상류 유역은 상록침엽수림으로 대표되는 한대림이 널리 분포하는 산림의 보고를 이룬다. 잎갈나무·분비나무·가문비나무·황철나무·자작나무·사스래나무·피나무 등이 주요 수종을 이루며, 하류 유역에는 소나무와 참나무가 주요 수종을 이룬다. 현재 압록강과 그 지류에는 잉어·붕어·초어·누치·빙어·열목이·뱀장어·가물치·숭어·농어·은어·웅어 등 107종의 물고기들이 서식하고 있다.

| 구분 | 하천길이(㎞) | 직선거리(㎞) | 곡류현상(배) | 구간 |

| 본류 | 925.5 | 301 | 3.07 | 명당봉 북동계곡-용천군 |

| 삼수천 | 70.5 | 34.56 | 2.03 | 삼수군 1,927고지-하구 |

| 장진강 | 267.5 | 175 | 1.52 | 장진군 1,995고지-하구 |

| 후창강 | 33 | 23.1 | 1.43 | 김형직군 송대봉-하구 |

| 자성강 | 106.5 | 65.8 | 1.62 | 김형직군 1,868고지-하구 |

| 삼풍천 | 37 | 18.55 | 1.99 | 자성군 1,275고지-하구 |

| 장자강 | 248.5 | 101.85 | 2.44 | 용림군 웅어수산-하구 |

| 위원강 | 86 | 37.8 | 2.28 | 위원군 1,829고지-하구 |

| 초산천 | 39 | 16.45 | 2.37 | 초산군 신령-하구 |

| 동남천 | 54.5 | 33.25 | 1.64 | 벽동군 925고지-하구 |

| 영주천 | 39.5 | 25.9 | 1.52 | 창성군 1,100고지-하구 |

| 구곡천 | 44 | 22.75 | 1.93 | 삭주군 902고지-하구 |

| 당목천 | 47 | 25.2 | 1.87 | 의주군 용무산-하구 |

| 삼교천 | 136.5 | 58.8 | 2.32 | 구성시 향내봉-하구 |

| 자료 : 이형석, 〈압록강의 명칭과 하계망분포〉, 1989 | ||||

| 수류차수 | 수류의 수 | 분기율 |

| 6 | 1 | - |

| 5 | 3 | 3.00 |

| 4 | 10 | 3.33 |

| 3 | 66 | 6.60 |

| 2 | 260 | 3.94 |

| 1 | 1,066 | 4.10 |

| 자료:이형석,〈압록강의 명칭과 하계망분포〉, 1989 | ||

자원이용

압록강 수계는 우리나라에서 가장 많은 포장수력을 보유하고 있는 지역으로 유량에 비해 강폭이 넓지 않아 수력 이용에 매우 유리한 지형적 조건을 지니고 있어 발전가능한 자원만도 420만kW나 된다. 또한 압력강 수계는 유역변경을 이용한 큰 낙차를 얻을 수 있고, 이를 이용한 터널식 발전소, 파이프라인식 발전소 건설이 가능하다는 특성을 지니고 있다. 특히 부전강·장진강·허천강 등은 유로를 동사면으로 변경해 1,000m 이상의 낙차를 이용해 수력발전을 하고 있다.

이들 발전소는 1925년 부전강발전소를 시작으로 장진강·허천강 발전소가 차례로 개발되었으며, 각각 시설용량 22만 5,950kVA, 39만 7,444kVA, 39만 4,000kVA를 보유하고 있다. 압록강 수계의 발전소 중 최대 규모인 시설용량 70만kVA를 보유한 수풍발전소는 하구로부터 상류 쪽으로 약 90㎞ 지점에 댐이 건설되어 있으며, 중국측과 공동으로 관리·운영하고 있다. 그밖에 자강도 자성군 운봉노동자구에 있는 운봉발전소가 중국측과 공동으로 운영되고 있으며, 장자강 수계에 독로강발전소와 강계청년발전소가 있다.

압록강은 수력자원뿐만 아니라 하천 연안의 주민 생활과 교통 및 임업·어업에도 매우 큰 역할을 하고 있다. 강의 하류 주변에는 벼가 주요작물로 재배되는 반면에 중·상류로 갈수록 옥수수·기장·콩·보리·고구마 등이 재배되고 있다. 한대림에 속한 압록강 유역의 임상은 본류의 연변과 주요지류의 하류부에서는 인위적 벌목과 개간 등으로 변화가 일어나 활엽수를 주로 하는 혼효림이 대부분이었고, 이보다 깊숙한 오지에는 침엽수 40%, 활엽수 60%의 혼효림이 형성되어 있었다. 그리고 백두산 산록에서 압록강 상류지방에 걸친 지역에는 70만㏊에 달하는 침엽수의 대밀림이 수해를 이루고 있었다. 그러나 19세기말부터 열강의 주목을 끌기 시작해 1896년 러시아가 압록강 유역의 삼림벌채권을 획득해 압록강 하구의 용암포에 제재공장을 설치하고 목재사업을 펼쳤다.

1904년 이후 일본이 우리나라 전역의 삼림을 장악하고 삼림수탈을 위한 임산자원조사를 착수해 본격적인 삼림수탈이 시작되었는데 압록강 유역의 국유림에서 가장 심하게 진행되었고, 지금의 혜산시·김정숙읍(신갈파진)·중강읍(중강진)·강계시·위원군·신의주시 등에는 영림서가 설치되었다. 압록강 유역에서 벌채된 원목은 뗏목으로 엮어서 신의주로 운반했고, 신의주는 제재·펄프·제지·성냥 등의 공업이 발달하게 되었다. 또한 1937년에 수풍댐이 착공되었고, 1941년에 만포선이 개통됨에 따라 만포와 강계는 새로운 임업도시로 성장했다.

지금도 압록강 중류의 자강도 자성군과 중강군 북부에 있는 운봉호 일대에는 압록강 상류로부터 내려오는 수십 만㎥의 통나무를 처리하는 운봉원목양륙사업소가 있다. 압록강 하류에서 상류 쪽으로 수백㎞ 사이를 배나 뗏목을 이용하여 왕래했던 압록강 수운은 수풍댐의 건설과 하상의 변동 등으로 수운의 이용이 점차 줄어갔고, 1911년 압록강철교의 가설로 그 기능은 더욱 약화되었다. 조중친선우의선으로 명칭이 바뀐 압록강신철교는 오늘날 중국과의 교류에 중요한 역할을 담당하고 있다.

문화유적

압록강 유역의 신석기시대 유적은 평안북도 용천군 신암리·쌍학리·용연리, 의주군 미송리, 염주군 도봉리, 자강도 중강군 토성리·장성리 등지에서 빗살무늬토기·반달돌칼·별도끼 등이 발굴되었다. 그밖에 평안북도 벽동군 송련리, 용천군 신암리·강계리·공귀리, 자강도 시중군 심리·귀리, 중강군 토성리·장성리에서 반달돌칼 및 돌검·돌화살·돌칼 등이 발견되었다. 또한 시중군 풍룡리에서는 청동기시대 돌널무덤이 발견되었다.

초기철기시대의 유적으로는 자강도 위원군 용연리, 전천군 전천읍 등지에서 명도전과 철제 기구들이 함께 출토되었다. 고구려시대의 돌무덤[積石塚]은 훈강 유역인 랴오닝 성[遼寧省] 환런 현[桓仁縣] 지방과 압록강 중류 우안의 지안 현[集安縣] 그리고 압록강 남안인 장자강 유역의 시중군·위원군 등에 분포하고 있다.

환런 현의 고분군은 훈강 양쪽 강안의 곳곳에 무리지어 있는데 고력묘자촌에 가장 많이 분포하며, 조사된 750기 가운데 봉토무덤 34기를 제외하고는 모두 돌무지무덤이다. 지안 현에서는 1만 2,358기의 고구려 무덤이 확인되었는데 특히 퉁거우[通溝] 일대에 1만 1,300기가 집중 분포한다. 이 일대의 무덤으로는 돌무지무덤과 봉토무덤이 함께 분포하고 있는데 지금까지 알려진 1만 2,358기 가운데 퉁거우 지방에서만 돌무지무덤 4,973기가 확인되었고, 나머지는 봉토무덤으로 추정되고 있다. 이들 봉토무덤 가운데 각저총·무용총·산연화총·모두루총·사신총·삼실총·구갑총·미인총 등 20여 기의 벽화무덤이 조사되었다.

그밖에 압록강 유역에 있는 건축물로는 통군정(북한 보물 제12호)·세검정(북한 사적 제73호)·괘궁정(북한 보물 제52호) 등이 있다. 평안북도 의주군 의주읍에 있는 통군정은 고려 전기에 처음 세우고 조선시대에 다시 지은 누정으로 의주읍성에서 제일 높은 압록강 기슭 삼각산 봉우리에 위치한다. 세검정은 자강도 만포시 만포읍 압록강 기슭 절벽에 있다. 일명 복호정이라고도 하며, 1636년 박남여 장군을 기념하기 위해 세운 것이다. 괘궁정은 양강도 혜산시 북쪽 압록강에 면한 절벽 위에 있는 조선시대의 누정이다.