모음

다른 표기 언어 vowel , 母音요약 사람이 날숨으로 목청을 울려 입을 통해 내는 소리.

말을 할 때 사용하는 음성은 크게 자음과 모음으로 나뉜다. 자음은 허파에서 나오는 숨이 목구멍·혀·입과 같은 발음기관의 방해를 받아 나는 소리인 반면, 모음은 공기의 흐름이 거의 방해받지 않고 나는 소리이다. 공기가 입 안을 통과할 때 입 안의 모양에 따라 다양한 모음이 만들어진다. 모든 말은 음절로 이루어져 있는데 모음은 음절의 핵이다. 모음 없이 음절이 이루어지는 것은 특수한 경우에 속한다. 특히 국어에서 모음 없이 이루어지는 음절은 없다. 또 모든 모음은 원칙적으로 성대가 떨리는 유성음이다. 앞뒤 음성의 영향을 받아 무성음으로 발음되는 모음은 그 밑에 작은 동그라미를 적어 표시한다.

분류

각 모음의 음가는 입 안의 모양에 따라 정해진다. 입 안의 모양을 결정하는 것은 입술 모양과 혀의 위치이다. 혀를 최대한 앞으로 내민 상태에서 자연스럽게 만들어지는 모음은 [i](이)이다.

혀를 최대한 낮추면 입이 크게 벌어지면서 [α](아)라는 모음을 낼 수 있다. 또 혀를 최대한 뒤로 집어넣으려면 입술을 앞으로 둥글게 내미는 것이 자연스러운데 그 상태에서는 [u](우)가 발음된다. 이 세 모음은 모음을 발음하기 위해 혀를 움직일 수 있는 범위의 가장 바깥쪽에서 나는 소리이다.

[i]는 혀가 가장 앞쪽이면서 가장 높고 입술을 오므리지 않은 상태에서 발음된다. 혀를 조금 더 낮추면 [e](에)가 발음되고 더 낮추면 [ε](애)가 발음된다. 혀가 더 낮아질 수 없을 정도로 낮아지면 [a]가 발음된 다.

[a]는 프랑스어 'patte' [pat]와 같은 단어에 나타나는 소리인데 우리말의 '아'는 이보다 혀가 더 뒤로 물러나서 발음된다. [u]는 혀가 가장 뒤쪽이면서 가장 높고 입술을 둥글게 오므린 상태에서 발음된다. 혀를 조금 더 낮추면 [o](오)가 발음되고 더 낮추면 [ɔ]가 발음된다(영어의 dog [dɔg]). 혀를 최대한 낮추고 입술을 둥글지 않게 하면 [a]가 발음된다.

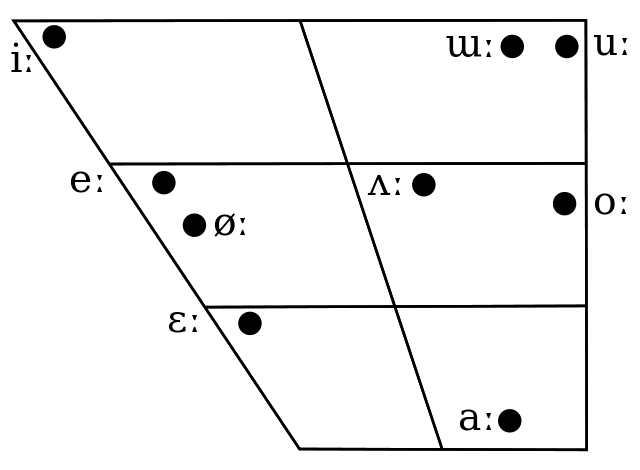

[i,e,ε,a,α,ɔ,o,u] 여덟 모음은 영국의 음성학자 D. 존스가 정한 기본모음(cardinal vowel) 중 제1차 기본모음에 해당한다. 얼굴 왼쪽에서 본 입 안의 단면도를 가정하고 각 모음의 위치를 개략적으로 나타내면 다음과 같다. 이러한 그림을 모음사각도라 한다.

여덟 모음 중 [i, e, ε, a] 는 혀가 앞쪽인 모음, 즉 전설모음이고 나머지 넷은 혀가 뒤쪽인 후설모음이다.

또 [ɔ, o, u] 셋은 입술을 둥글게 오므려 발음하는 원순모음이고 나머지 다섯은 입술을 펴서 발음하는 평순모음이다. 혀의 높이는 [i,u], [e,o], [ε,ɔ], [a,α] 가 각각 같다. 이들을 혀의 높이에 따라 고모음·반고모음·반저모음·저모음으로 나눈다. 혀의 높이는 입을 벌리는 정도, 즉 개구도와 사실상 같으므로 이들을 각각 폐모음·반폐모음·반개모음·개모음으로 부르기도 한다.

존스의 제2차 기본모음은 제1차 기본모음과 입술 모양만 다르다. 그리고 [a]자리에는 제2차 기본모음을 두지 않아 제1차 기본모음보다 하나 적은 일곱이다. 평순모음 [i,e,ε,α]에 대해 각각 원순모음 [y](위), [ø](외), [œ], [

한국어 모음의 음가

우리말의 '이, 에, 애'는 [i, e, ε] 에 해당하고 '우, 오'는 [u,o] 에 해당한다. '위, 외'는 전설원순모음 [y,ø] 로 발음될 때도 있지만 이중모음 [чi, we] 로 발음될 때가 많다. '으'는 후설모음 [ɯ]보다는 기본모음에 들지 않는 중설고모음 [ɨ]로 흔히 발음된다. '아'는 '각'과 같은 말에서 후설모음 [α]로 발음되고 '닫'과 같은 말에서 중설모음으로 발음되는데 흔히 전설모음 기호 [a]로 중설모음 '아'를 적는다. '어'는 단모음일 때와 장모음일 때의 음가가 다르다. 단모음일 때는 후설모음 [∧]이지만 장모음일 때는 기본모음에 들지 않는 중설반고모음 [ə]로 발음된다. 우리말의 모음의 위치를 그림으로 나타내면 다음과 같다(괄호 속은 원순모음).

반모음과 이중모음

고모음 [i,u]를 발음할 때보다 혀를 더 높여 입천장에 접근시키면 반모음 [j,w]가 발음된다([j]를 [y]로 적고 [y,ø]를 [ü, ö]로 적는 학자도 있음). 또 고모음 [y]자리에서 나는 반모음은 [ч]이다.

반모음은 모음과 자음의 중간적인 성격을 가지고 있다. 단독으로 음절의 핵이 될 수 없는 점이 모음과 다르고, 모음과 함께 이중모음을 만들 수 있는 점에서 자음과 다르다. 그러나 이중모음의 중심은 모음이고 반모음은 자음처럼 모음에 부속되는 요소이다. 반모음은 모음과 결합하여 이중모음을 만드는 데에 존재이유가 있다(모음을 이중모음과 특히 구별하고자 할 때는 단모음 또는 단순모음이라고 함).

이중모음 중 반모음이 모음 앞쪽에 결합된 것을 상향이중모음이라 하고 모음 뒤쪽에 결합된 것을 하향이중모음이라 한다. 우리말에는 [j]가 결합된 상향이중모음으로 '야 [a], 여 [j∧], 요[jo], 유[ju] , 얘[jε], 예[je]'가 있고 [w]가 결합된 상향이중모음으로 '와[wa], 워[w∧], 왜[wε], 웨[we]'가 있다. 그리고 [j]가 결합된 하향이중모음으로 '의'[ɨj]가 있다. [w]가 결합된 하향이중모음은 우리말에는 없고 영어에 [aw]('how'에서 볼 수 있음)와 같은 것이 있다. [ч]가 결합된 상향이중모음으로 '위' [чi]가 있고 '바뀌어'를 빨리 발음할 때 가끔 나타나는 [чə]가 있다. '위'는 단순모음 [y]로 발음되기도 한다.

이중모음은 반모음과 모음이 이어진 것이므로 단순모음과 달리 발음기관의 모양이 중간에 달라진다. '위'를 단순모음 [y]로 발음할 때는 처음부터 끝까지 입술모양이 변하지 않지만, 이중모음 [чi] 로 발음할 때는 처음에 반모음 [ч]의 발음에서 입술이 둥글게 되어 있다가 모음 [i]의 발음에서 입술이 퍼진다. '외'를 단순모음 [ø]로 발음하는 것과 이중모음 [we]로 발음하는 것도 입술 모양을 보고서 알 수 있다.

국어의 모음 변천

중세

중세국어에는 모음이 7개 있는데, 이 [i], 으[ɨ], 어[ə] , 아[a], 우[u], 오[o],

[j]가 결합된 상향이중모음으로 '야, 여, 요, 유'가 있었고 [w]가 결합된 상향이중모음으로 '와, 워'가 있었다. [j]가 결합된 하향이중모음 '애[aj], 에[əj], 외[oj] , 위[uj],

근대 이후

근대를 지나면서 '

경상방언에서는 '으'와 '어'도 구별하지 못하므로 이보다 한 단계 더 단순화되었다고 할 수 있다.

단모음과 장모음

모음은 발음이 지속되는 시간에 따라 단모음과 장모음으로 나누어진다. 장모음은 모음 뒤에 장음 기호( : )를 달거나 모음 위에 선을 그어 나타낸다. '밤낮'의 '밤'과 먹는 '밤'은 모음 '아'가 단모음인가 장모음인가에 따라 구별된다. 오늘날 젊은 세대에서는 단모음과 장모음의 구별이 없어져가고 있다. 모음을 단모음과 장모음으로 나누지 않고 장모음을 단모음에 장음이라는 음성 특징이 결합된 것으로 설명하기도 하는데 그렇게 하면 위의 2가지 '밤'은 모음이 다른 것이 아니라 음장, 즉 소리의 길이가 다르다고 보게 된다.

비모음

모음 중에 비모음이란 것도 있는데 이것은 모음을 발음할 때 코로도 공기가 통해 콧소리가 섞이게 된 모음을 말한다. 비모음은 모음 위에 물결표를 그어 나타낸다. 프랑스어의 'ans' [ã]은 한글로 '앙'이라고 적을 수밖에 없지만 발음상으로는 모음 '아' 다음에 'ㅇ' [ŋ] 소리가 나는 것이 아니고 모음의 발음과 동시에 비음이 나는 것이다.