메이지 유신

다른 표기 언어 Meiji Restoration , 明治維新

요약

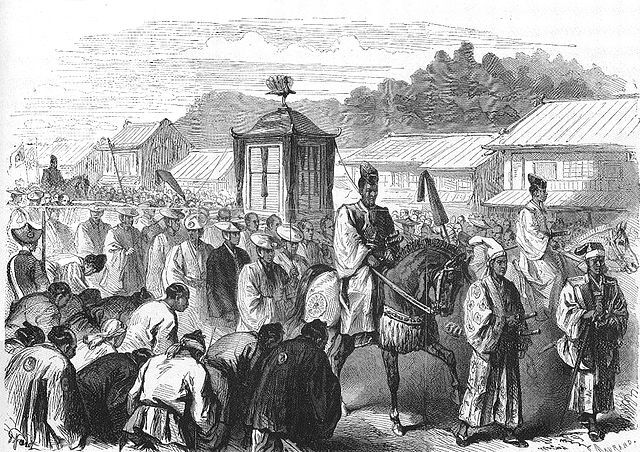

19세기 중반 자본주의 열강의 외압은 덴노를 정치화시켰고, 유한 세력이 이와 연결되면서 도쿠가와 체제는 분열되었다. 바쿠후 측도 덴노와 손을 잡고 정국 주도권을 장악하려 했다. 그러나 1858년 바쿠후와 조정은 충돌했고, 1867년 12월 9일 왕정복고파가 바쿠후 타도파와 결합해 왕정복고 쿠데타를 단행하여 메이지 신정권을 수립했다. 신정부의 제1목표는 봉건체제 해체였으며, 징병제도, 통일적인 조세·화폐 정책 등을 실시했다.

혁명적 조치들이 1870년대 중반부터 반발에 부딪히자 정부는 1890년까지 헌법을 제정한다는 성명을 발표했다. 1889년 헌법이 공포되었고 제한선거에 의해 양원제 의회가 설립되었다. 메이지 유신의 목표는 20세기초 대부분 달성되어 일본은 근대 산업국가로 순조롭게 나아갈 수 있었다.

메이지 유신의 과정은 크게 개국, 도쿠가와 바쿠후의 붕괴, 덴노 중심 통일국가의 형성과 그에 따른 신정책의 실시로 나누어볼 수 있다.

19세기 중반에 접어들어 일본의 개국이 현실적인 문제로 부각되면서 미국은 동인도 함대의 매튜 페리 제독을 일본에 보내 개국을 요구했다(→ 가나가와 조약). 페리의 내항으로 구체화된 자본주의 열강에 의한 외압은 정통적·비정치적인 덴노를 정치화시켰으며, 덴포 개혁[天保改革 : 1841~43] 이후 대두한 유한[雄藩 : 도쿠가와 바쿠후 말기에 등장한 사쓰마(薩摩)·조슈(長州) 등의 세력이 큰 한] 세력이 점차 이와 연결되면서 도쿠가와 체제는 분열화 양상을 띠게 되었다.

이에 바쿠후 측에서도 체제 개선을 위해 조정, 즉 덴노의 권위와 손을 잡고 정국의 주도권을 잡고자 했다.

그러나 1858년 다이로[大老] 이이 나오스케[井伊直弼]가 덴노의 칙령을 받지 않고 미·일수호조약을 조인한 것을 시작으로 소위 5개국 조약을 위칙조인함에 따라 바쿠후와 조정은 정치적으로 충돌하게 되었으며, 쇼군 도쿠가와 이에사다[德川家定]계승문제를 둘러싼 도쿠가와 요시토미파[德川慶福派]와 히토쓰바시 요시노부파[一橋慶喜派]의 암투, 그리고 이와 관련해 조정과 바쿠후의 제휴에 의한 정국안정을 꾀하려는 공무합체론(公武合體論)이 격렬해지면서 점차 바쿠후와 유한의 대립이 첨예해졌다(→ 해리스 조약). 이러한 상황 아래서 바쿠후 체제의 모순을 민감하게 받아들인 하층 무사계급을 중심으로 바쿠후의 위칙조인에 대해서는 '존왕'(尊王)을, 개국정책에 대해서는 '양이'(壤夷)를 외치는 존왕양이운동이 전개되기에 이르렀다.

그러나 사쓰마 한, 아이즈 한[會津藩] 등의 공무합체파가 1863년 조슈 한을 주체로 하는 급진적인 존왕양이파를 교토[京都]에서 추방하는 '8월 8일의 정변'이 일어나자 존왕양이운동은 일시에 좌절되었다.

또한 존왕양이운동의 거점인 조슈 한은 제1차 조슈 정벌, 4국 연합함대의 시모노세키[下關] 포격이라는 어려운 국면에 부딪히지만 다카스기 신사쿠[高杉晋作] 등을 중심으로 한의 주도권을 잡고 바쿠후에 대항할 태세를 취했다. 한편 공무합체운동의 거점인 사쓰마 한은 사쓰에이 전쟁[薩英戰爭 : 1863]을 계기로 점차 바쿠후에서 멀어져 1866년에는 삿초 동맹[薩長同盟]을 맺고 바쿠후 타도운동을 추진하기 시작했다.

1867년 10월에는 도사 한[土佐藩], 아키 한[安芸藩]이 쇼군 요시노부에게 대정봉환(大政奉還)을 건백해 이것이 수락됨으로써 봉환의 상표(上表)가 조정에 제출됨과 동시에 바쿠후 타도의 밀칙(密勅)이 내려졌다.

12월 9일에는 이와쿠라 도모미[岩倉具視] 등의 왕정복고파가 은밀히 사쓰마 한의 바쿠후 타도파와 결합해 왕정복고 쿠데타를 단행했으며, 같은 날 '왕정복고의 대호령(大號令)'이 발표됨으로써 조정을 중심으로 사쓰마 한, 도사 한, 에치젠 한[越前藩] 등이 연합한 메이지 신정권이 수립되었다. 이후 도호쿠[東北] 지방을 중심으로 바쿠후 측의 산발적인 저항이 있었으나 모두 진압되었다.

왕정복고 후 메이지 신정부는 외국에 대해 덴노정부의 성립을 알려 승인을 받음과 함께 중앙관제 정비에 착수했다.

신정부의 지도자들은 대부분 도쿠가와 바쿠후에 적대적이었던 한 출신의 젊은 무사들로서 주로 내정문제와 서구 열강의 침략 위협에 자극을 받았다. 이들은 '부국강병'(富國强兵)이라는 표어 아래 서구 열강과 어깨를 나란히 할 수 있는 민족국가를 만들고자 했다.

1868년 공포된 '5개조 서문'(五個條誓文)에도 나타나 있듯이 에도[江戶 : 지금의 도쿄]로 천도한 신정부의 제1의 목표는 구 봉건체제를 해체하는 것이었다.

이 목표는 1871년 폐번치현(廢藩置縣 : 종래의 번[藩]을 폐지하고 중앙정부가 관료를 파견해 통치하는 현을 설치한 것)에 의해 대부분 달성되었으며 아울러 봉건계급의 특권들도 철폐되었다. 같은 해 정부군이 구성되었고 1873년에는 징병제도를 실시했다. 또한 통일적인 조세·화폐 정책을 실시했으며 1873년 지조개정(地租改正)으로 주요수입원을 확보했다.

메이지 유신의 지도자들에 의해 덴노의 이름으로 수행되던 혁명적 조치들은 1870년대 중반이 되면서 점차 반발에 부딪히게 되었다.

신정부의 정책에 불만을 품은 무사계급들이 반란을 자주 일으켰는데, 그중에서 가장 유명한 것은 메이지 유신의 지도자 가운데 한 사람인 사이고 다카모리[西鄕隆盛]가 이끈 반란(세이난 전쟁[西南戰爭])이었다. 이들 반란군은 새로 구성된 신정부군에 의해 가까스로 진압되었다. 한편 신정부를 불신하고 농업정책에 불만을 품었던 농민들도 반란을 일으켰으며 이는 1880년대에 절정에 달했다.

동시에 서구 자유주의 사조의 도입으로 고양된 자유민권운동은 점차 헌정(憲政)의 창출과 민선의회를 통한 폭넓은 정치참여를 요구했다.

정부는 이러한 압력에 대응해 1890년까지 헌법을 제정한다는 성명을 발표했다(1881). 이어 1885년에 내각제도를 창설했으며 1886년부터 헌법제정작업을 시작했다. 결국 1889년 덴노가 국민에게 하사하는 형식으로 헌법이 공포되었고 제한선거에 의해 양원제 의회가 설립되었으며, 1890년 첫 의회가 소집되었다.

메이지 시대에는 정치적 변혁과 더불어 경제적·사회적 변화도 이루어졌다.

아직 일본 경제는 농업의존적이었지만 정부는 '산업화'라는 목표 아래 전략산업과 교통·통신 산업 등을 발전시켰다. 1872년 최초로 철도가 개설된 이래 1890년까지 2,250㎞의 철도가 부설되었으며 전국 주요도시에 전신선이 가설되었다. 정부의 재정지원과 1882년 도입된 유럽식 은행제도에 힘입어 사기업의 활동도 활발하게 이루어지기 시작했다. 한편 이러한 근대화를 이루기 위해서는 서구의 과학기술이 필요했는데, 이에 따라 '문명개화'의 기치 아래 사상에서 복식·건축에 이르기까지 서구 문화가 널리 장려되었다.

그러나 1880년대에는 일본의 전통적 가치가 재평가되면서 대대적인 서구화정책은 다소 주춤해졌다. 이러한 양상은 근대적 교육제도의 발전에서 엿볼 수 있으며 서구의 이론과 양식에 영향을 받기는 했지만 무사들의 충성심과 사회적 조화라는 전통적 가치도 중요시되었다.

이와 같은 경향은 예술과 문학에서도 두드러져 초기에는 서구 양식들이 모방되었지만 점차 서구 양식과 일본적 취향을 조화있게 융합해 나가기 시작했다.

메이지 유신의 목표는 20세기초가 되면서 대부분 달성되어 일본은 근대 산업국가로 가는 길을 순조롭게 걸어 나갈 수 있었다. 서구 열강에 치외법권을 인정했던 종래의 불평등조약들은 1894년에 개정되었다. 영·일동맹(1902) 및 청일전쟁(1894~95)과 러일전쟁(1904~05)을 통해 주요열강으로 세계 무대에 등장했다.

이러한 변혁의 시대는 1912년 메이지 덴노의 죽음으로 일단락되었다.