고분벽화

다른 표기 언어 古墳壁畵요약 고대 무덤의 내부 벽에 그려진 그림.

왕과 귀족 등의 지배층 무덤에 그려졌으며, 죽은 사람의 사후세계를 위해 제작되었다.

주벽에는 현실생활과 관련된 내용을, 천장에는 하늘세계와 관련된 내용을 그려넣어 무덤 안을 하나의 축소된 우주로 꾸몄다. 한대(漢代)부터 그려지기 시작하여 4세기부터 7세기 중엽 사이에 고구려에서 가장 성행했으며, 고대회화의 양식과 함께 당시 사람들의 내세관(來世觀)을 비롯한 사상, 종교, 각종 생활풍속 등을 담고 있어 귀중한 자료가 되고 있다.

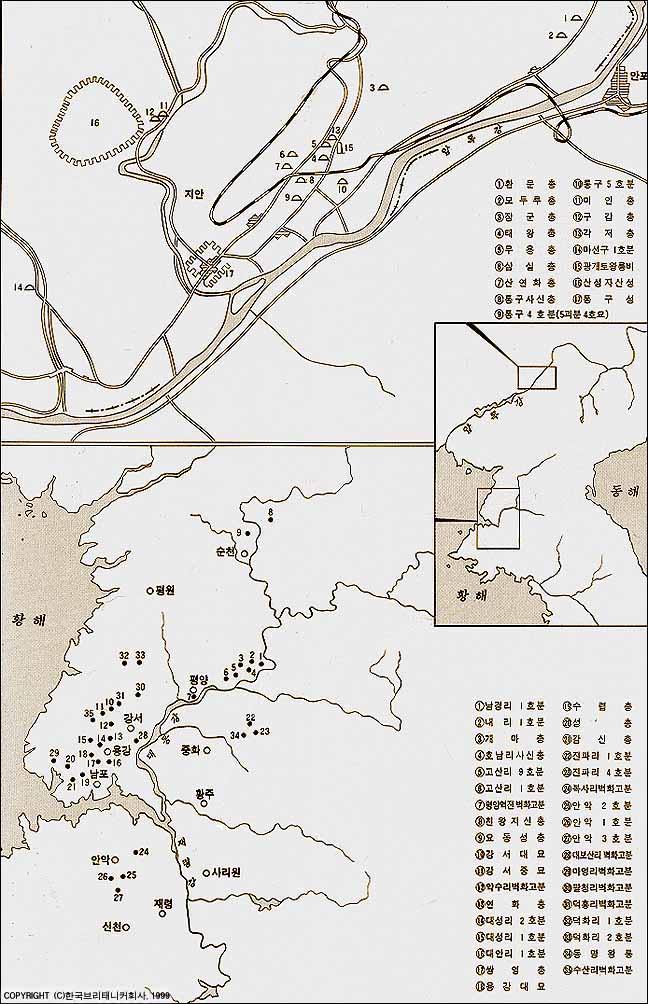

지금까지 발견된 벽화가 그려진 무덤은 모두 93기로 그중 81기는 고구려의 것이다.

고구려 고분벽화는 돌을 쌓아 묘실을 만들고 그위를 흙으로 덮은 봉토석실분(封土石室墳)에 그려져 있는데 평양과 안악지방의 대동강 유역에 61기, 통구(通溝)지방의 압록강 유역에 20기가 분포되어 있다. 이들 벽화는 안악3호분(安岳三號墳)과 통구사신총(通溝四神塚), 통구 4·5호분, 강서대묘(江西大墓), 강서중묘와 같이 돌벽면에 직접 그린 경우도 있으나, 나머지는 모두 벽에 회칠을 한 다음 그리는 세코(Secco) 화법으로 제작되었다.

묘사방법은 먹선으로 윤곽을 먼저 잡고 그뒤에 채색을 하는 구륵법(鉤勒法)을 주로 사용했으며, 부분적으로 윤곽선을 생략한 몰골법(沒骨法)을 사용하기도 했다. 벽화의 내용과 표현기법은 크게 3차례의 변화를 보이며 전개되었다. 초기(4~5세기 전반)에는 인물풍속도가 주류를 이루었으며, 무덤주인의 초상은 부부가 따로 앉은 단독상으로 정면관 위주의 신상(神像)처럼 그려졌다.

다실묘의 경우 좌측실이나 현실 북벽 또는 감실에 무덤주인 부부의 집안생활장면을 중심으로 부엌·방앗간·마구간·외양간·우물 등 각종 건물과 행렬·전투·수렵·가무 등 생전의 생활광경을 그렸다. 각 벽에는 기둥과 주두(柱頭)장식, 들보 등을 그려넣어 무덤 안을 건물처럼 보이게 표현했으며, 말각조정법(抹角藻井法)으로 축조된 천장에는 해와 달을 비롯한 별자리, 기린·봉황 등의 영수(靈獸), 신선 및 비천상을 그려넣어 하늘세계를 나타냈다.

광물질 안료를 썼으나 색조는 전반적으로 어둡고 평면적이며, 명암의 차이도 띠 모양의 무늬처럼 처리되었으며, 인물들의 비례 또한 신분이 높은 사람을 크게 그리는 고식기법을 사용하는 등 한대 후기의 화풍과 밀접한 관계를 보인다. 이 시기의 대표적인 벽화무덤으로 357년의 명문이 있는 안악3호분과 408년의 덕흥리고분을 비롯하여 감신총(龕神塚)과 용강대묘(龍岡大墓), 태성리(台城里) 1·2호분 등이 있다.

중기(5세기 중엽~6세기 중엽)에는 인물풍속도가 더욱 다채로워지고 이와 함께 천장과 천장받침에 사신도(四神圖)가 새로운 화제로 등장하기 시작하였다.

무덤주인의 초상도 부부가 함께 그려지는 병좌상으로 바뀌면서 서사적인 모습으로 발전되었다. 그리고 불교적인 조류가 크게 대두되어 승려상과 공양도가 그려지고 천장에도 연꽃무늬가 많이 그려졌다. 색조도 점차 밝아지면서 활달하고 힘찬 분위기의 고구려적인 특색이 보인다. 이 시기의 대표적인 벽화무덤으로 약수리고분(藥水里古墳)·쌍영총(雙楹塚)·각저총(角抵塚)·무용총(舞踊塚) 등이 있다.

후기(6세기 후반~7세기 전반)에는 다실묘와 이실묘가 없어지고 단실묘가 주류를 이루었다. 그리고 무덤주인의 초상을 비롯한 인물풍속도와 불교적인 요소들이 사라지고 도교적 색채의 대두와 더불어 동[靑龍]·서[白虎]·남[朱雀]·북[玄武]의 4방위를 지키는 사신도가 벽면의 중심 화제로 부각되었다.

하늘을 상징하는 천장에도 일월상과 신선, 산악도 등 도교적인 선계(仙界)를 나타내는 도상들이 대종을 이루는 변화를 보인다.

표현기법 또한 밝은 색조의 세련된 사용과 함께 통일된 조형의식과 생동감 넘치는 사실적인 묘사 등으로 고구려회화의 발전된 모습을 보여준다. 이 시기의 대표적인 벽화무덤으로 진파리(眞坡里) 1호분과 통구사신총, 강서대묘, 내리(內里) 1호분 등이 있다.

이와 같이 고구려를 중심으로 발전했던 고분벽화는 삼국시대 후기에 백제와 가야, 신라로 전파되고 일본에까지 파급되어 부분적으로 영향을 주었다.

그리고 삼국시대 이후에도 발해와 고려로 미약하게나마 유습이 이어졌고 조선 초기까지 명맥이 지속되었다. 고구려 이외의 벽화무덤으로 백제의 송산리 6호분과 능산리 2호분, 가야의 고아동고분(古衙洞古墳), 신라의 어숙묘(於宿墓), 순흥읍내리고분(順興邑內里古墳), 고려의 공민왕릉, 수락암동고분(水落巖洞古墳), 둔마리고분(屯馬里古墳) 등이 있다(가야고분, 백제고분, 신라고분).