인플레이션

다른 표기 언어 inflation 동의어 물가상승, 통화팽창, 通貨膨脹| 교과단원 | 사회 |

|---|

요약 물가 수준이 전반적으로 상승하는 현상

목차

접기- 인플레이션의 종류와 그 원인

- 인플레이션의 영향

-

필립스 곡선(Phillips curve)과 스태그플레이션(stagflation)

화폐 가치가 하락하여 물가 수준이 전반적으로 상승하는 현상을 인플레이션이라고 한다. 예측 가능한 수준의 적당한 인플레이션은 경제 활동에 활력을 불어넣을 수 있다. 생산 요소각주1) 에 드는 비용보다 생산물의 가격이 더 많이 올랐다면 기업 입장에서는 더 많은 이윤을 기대할 수 있게 되어 생산을 늘리려 하기 때문이다. 생산을 증가시키기 위해서는 고용이 확대되어야 하고, 이는 소득을 증가시켜 지출의 확대로 이어질 수 있어, 총공급과 총수요가 함께 촉진될 수 있는 것이다.

그러나 예측할 수 없는 극심한 인플레이션은 경제 전체에 여러모로 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 특히 인플레이션은 자원의 비효율적 배분과 소득의 불공평한 분배를 유발하는 원인이 되기도 한다.

인플레이션의 종류와 그 원인

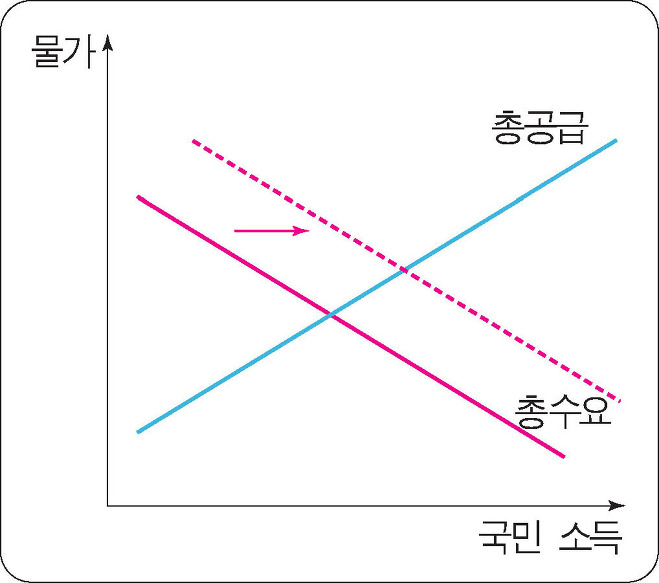

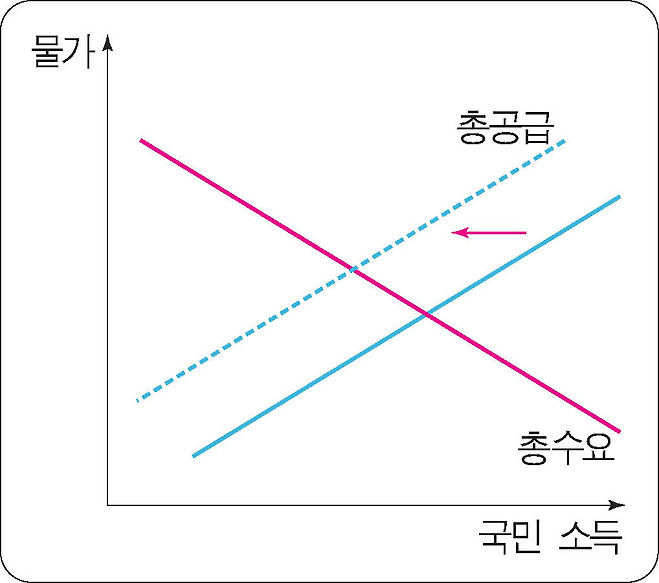

인플레이션이 일어나는 원인은 총수요와 총공급의 관계를 통해서 생각해 볼 수 있다. 물가나 국민 소득 이외의 요인이 변하여 총수요 곡선이 우측으로 이동(총수요의 증가)하거나 총공급 곡선이 좌측으로 이동(총공급의 감소)할 때 물가는 상승한다.

① 수요 견인 인플레이션(demand-pull inflation)

민간 소비, 투자, 정부 지출, 순수출(수출-수입) 중에서 어느 하나가 갑자기 큰 폭으로 증가할 경우, 총수요가 증가하면서 총수요 곡선이 우측으로 이동하여 인플레이션이 일어난다. 이렇게 총수요의 확대로 인해 나타나는 인플레이션을 수요 견인 인플레이션 또는 초과 수요 인플레이션이라고 한다.

② 비용 인상 인플레이션(cost-push inflation)

총수요는 큰 변화가 없는데 총공급이 줄어들 때에도 인플레이션이 일어날 수 있다. 임금이나 원자재 가격이 상승하면 생산 비용이 증가하여 부가 가치가 감소하면서 총공급도 감소하게 된다. 이렇게 생산비의 상승으로 나타나는 인플레이션을 비용 인상 인플레이션이라고 한다.

③ 관리 가격 인플레이션(managed-price inflation)

독과점 기업이 상품의 가격을 올림으로써 인플레이션이 일어날 수도 있는데 이를 관리 가격 인플레이션이라고 한다.

④ 통화 인플레이션(monetary inflation)

화폐량이 크게 증가한 경우에도 인플레이션이 일어날 수 있는데 이를 통화 인플레이션이라고 한다.

인플레이션의 영향

인플레이션이란 500원 하던 빵이 1,000원이 되는 것처럼 대부분의 상품 가격이 상승함을 의미한다. 빵의 질은 전혀 변하지 않았는데 가격만 올랐다면 빵의 가치는 2배 상승(빵 1개의 값이 500원 → 1,000원)한 반면, 500원이란 돈의 가치는 1/2배로 감소(500원으로 살 수 있는 빵이 1개 → 1/2개)하게 된다.

① 부와 소득의 불평등한 재분배

인플레이션이 일어나면 화폐의 가치는 하락하고, 상대적으로 실물의 가치는 상승한다. 그러다 보니 생산에 기여한 만큼 분배가 일어나야 함에도 불구하고, 화폐를 보유한 사람은 손해를 보고 부동산이나 보석 등 실물을 가진 사람은 이익을 보는 현상이 나타난다. 노동의 대가를 화폐로 받는 봉급생활자나 연금을 받아 생활하는 사람, 금융 자산 소유자는 화폐 가치 하락으로 봉급과 연금 등 재산이 감소하는 효과를 겪게 되고, 실물 자산 소유자는 가지고 있는 부동산, 보석과 같은 재산의 가치가 상승하는 효과를 얻게 되는 것이다. 대개 부유한 사람들은 실물 자산을 많이 가지고 있고, 상대적으로 저소득층 중에는 봉급생활자가 많기 때문에 인플레이션으로 인해 빈부 격차가 확대될 가능성도 높아진다. 또한 돈을 빌린 사람(채무자) 입장에서는 갚아야 할 돈의 가치가 떨어져 이익을 얻고, 빌려 준 사람(채권자) 입장에서는 손해를 보게 된다.

② 경제 성장 저해

인플레이션이 발생하면 금융 자산보다 실물 자산을 갖는 것이 유리하기 때문에 저축은 감소하고, 토지 등에 대한 투기가 증가하여 건전한 성장을 저해하는 원인이 되기도 한다.

③ 국제 수지 악화

인플레이션은 국내에서 생산된 재화와 서비스의 가격이 전반적으로 상승하는 것이다. 이는 국내에서 생산된 수출품들의 가격이 다른 나라의 경쟁 제품들에 비해 상대적으로 비싸짐을 의미한다. 그러다 보니 수출품에 대한 외국인들의 수요는 감소하고, 수입품에 대한 내국인들의 수요는 증가하여 경상 수지각주2) 가 악화될 가능성이 높다.

필립스 곡선(Phillips curve)과 스태그플레이션(stagflation)

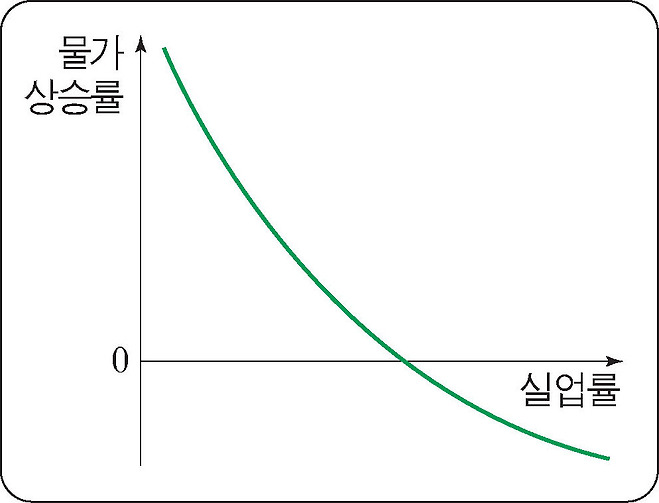

실업과 인플레이션 문제를 해결하는 것은 모든 국민 경제의 숙제이다. 그러나 불행히도 이 둘을 동시에 해결하는 것은 쉽지 않은 일이다. 총수요가 증가하면 기업들은 생산과 고용을 늘리게 되고 이에 따라 실업률은 낮아지지만 물가는 상승한다. 반대로, 총수요가 감소하면 생산과 고용이 감소하고 실업률은 높아지지만 물가는 안정적인 상태를 유지하게 된다.

물가 상승률과 실업률의 관계는 필립스 곡선을 보면 잘 알 수 있다. 영국의 경제학자인 필립스는 영국의 임금 상승률과 실업률을 분석하여 이 둘 사이에 역(逆)의 관계가 성립함을 알아냈으며, 물가 상승률과 실업률 사이의 반비례 관계를 나타내는 곡선을 ‘필립스 곡선’이라고 부르게 되었다. 필립스 곡선은 정부가 실업을 해결하기 위해서는 어느 정도의 인플레이션을 감수해야 하고, 물가를 안정시키기 위해서는 실업률 상승을 받아들여야 함을 알려 주고 있다.

그러나 이후 1970년대에 오면서 물가 상승률과 실업률 사이에 역의 관계가 성립되지 않는 경우가 나타나기 시작했다. 경제 활동의 침체로 생산이 위축되면서 실업률이 높아졌음에도 인플레이션이 지속되는 상태가 나타난 것이다. 이렇게 인플레이션과 함께 경기 침체(높은 실업률의 지속)가 진행되는 상황을 스태그플레이션각주3) 이라고 한다.

앞선 시기의 인플레이션은 대부분 총수요 증가에 의한 것이다 보니 물가가 상승하면 국민 소득이 증가하고 실업이 감소했다. 그러나 이 시기에 접어들면서 비용 인상 인플레이션이 나타났다. 이 경우 물가가 상승하면 국민 소득이 감소하고, 경제 활동이 위축되면서 실업이 증가하게 된다. 더불어 제품 가격이 상승하면서 총수요가 감소하게 되는데, 이로 인해 기업은 생산과 고용을 더욱 줄이는 악순환으로 연결될 가능성이 높아진다.