정전론

다른 표기 언어 井田論요약 정전론은 토지제도나 부세제도를 개혁하고 농업생산력을 향상시키면서 아전 등의 중간수탈을 제거해 국가재정을 충실하게 하려는 목적이 있었다. 실학자 정약용은 농가 개개인의 독립적이고 자유로운 경영활동을 통해 농업생산력이 증대하고 부력이 증진되기를 기대했다. 지방수령들이 농업경영을 가장 잘한 농민을 천거하면, 중앙에서 매년 20명씩 선발해 관리로 임명하고, 임명되지 못한 자는 향직을 주거나 그밖의 방식으로 시상하려 했다. 이것은 농민층의 정치참여를 의미하는 사회개혁론으로, 그는 농업개혁을 사회개혁과 병행 추진하고 있었다. 19세기 후반에도 정전제가 논의되었지만 전국의 토지를 정정방방으로 구획하기 힘들다는 점과 토지를 많이 소유한 호세가들의 반대, 사전을 매입할 재정 부족을 이유로 시행되지 못했다.

정전론은 토지제도나 부세제도의 개혁뿐 아니라, 농업생산력을 향상시키면서 아전 등의 중간수탈을 제거하여 국가재정을 충실하게 하려는 목적도 내포되어 있었다.

조선 후기 실학자 정약용(丁若鏞)을 비롯하여 한말(韓末) 고종대에 이르기까지 수많은 유학자들에 의해 제기되었다.

정전제는 중국 3대에 시행되었다는 토지제도로서, 〈맹자〉·〈주례 周禮〉·〈한서 漢書〉 등에 그 내용이 전한다. 전지(田地)는 9개로 구획되어 분배되며, 8가(家)에게 균등하게 나누어준 8개의 사전(私田)과 중앙에 위치한 공전(公田)으로 구분된다. 사전은 각 가의 사유물이 아니며, 공전은 8가에 의해 사전에 앞서 공동으로 경작되어 그 생산물을 모두 납부하는 일종의 노동지대로 유지되었으며 일정한 연령을 기준으로 토지를 주거나 환수(還收)했다.

우리나라에서는 임진왜란·병자호란 등을 겪고 난 후 농업생산력이 파괴되어 농촌경제와 국가재정이 파탄 상태에 이르자 국가재조(國家再造)를 위한 경제대책이 논의되는 가운데 송시열을 중심으로 한 노론집권층의 정전난행설(井田難行說)이 정부측의 농정책으로 대두하기 시작했다.

또한 다른 한편에서는 1607년(선조 40) 한백겸(韓百謙)의 기자정전론(箕子井田論) 이후 정전가행설(井田可行說) 입장의 토지개혁론이 구체적으로 제기되기 시작했다. 18세기 이후 실학자들 사이에서 전개된 균전론·한전론·정전론·여전론 등이 그것이다.

정약용은 젊은시절 여전론(閭田論)을 주장할 때, 과거의 정전은 한전(旱田)이면서 평전(平田)이었는데 지금은 수전(水田)과 개간지가 있으므로 정전을 시행하면 수전과 개간지를 버려야 한다는 이유에서 정전제를 시행하기 어렵다고 했다.

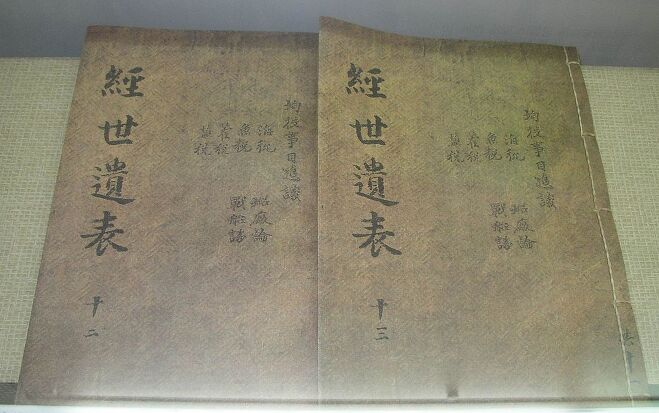

하지만 공동농장제인 여전론이 시행할 수 없는 이상적 토지개혁론이라는 점을 인식한 후 여전론보다는 실현성이 있다고 생각되는 정전론을 주장했는데, 이는 〈경세유표〉에 수록되어 있다. 정전론은 크게 공전의 확보와 정전의 경영으로 구분할 수 있다. 첫째, 그는 당시 농민층이 몰락하고 국가재정이 위축된 주요한 원인을 지주제의 확대와 아전 등의 중간수탈로 보았다. 따라서 국가가 점차 사유지를 매입하여 지주제를 철폐하는 가운데 농민에게 토지를 나누어주고, 농민은 부세 대신 공전에 대해 노동력만을 제공한다면 국가재정과 농민경제는 안정될 것으로 보았다.

공전의 확보는 매입과 토지기부·개간 등으로 이루어졌다. 공전을 확보하기 위한 재원은 서울과 지방의 창고에 둔 돈과 서울과 외방 고관(高官)의 합법적·비합법적 봉전(俸錢)의 염출, 광산을 국가가 경영하여 남긴 이윤 등을 활용하자고 했다. 그리고 공전을 얻기 위해 토지기부자에게는 벼슬을 주고, 궁방전(宮房田)·둔전(屯田)을 공전으로 확보하려 했다. 이렇게 공전이 확보되고 가능한 범위 내에서 지주제의 혁파가 이루어지면 전국의 농지를 일정한 면적의 정정방방(井井方方)이라는 외형적 틀로 구획하되, 정전을 구획할 수 없는 곳은 어린도(漁鱗圖)라는 지적도를 통해 토지면적을 타량(打量)해서 파악하려 했다.

둘째, 정전의 경영내용은 농업의 전업화(專業化)·노동능력에 따른 토지분배였다. 그는 전국의 농업을 곡·과수·채소·직조·조림·목축 6과(科)의 전문분야로 구분하고, 이를 각각 합당한 농민으로 하여금 전업적(專業的)으로 경영하게 했다. 농업생산을 전업화하려는 의도는 농업생산력의 발전과 농민경제의 향상을 꾀하는 것으로 이 시기 상업적 농업에 대한 농업경영상의 대응조치였다.

또한 농업에 종사하는 자에게만 노동력에 따라 토지를 주려 했다. 즉 노동력이 많은 농가(原夫로서 노동능력이 있는 사람이 5~6명인 농가)에게는 100무(畝 : 100무는 40斗落)의 농지를 주고, 노동능력이 적은 농가(餘夫로서 一夫一婦의 單婚家族)에게는 25무(10두락)를 주려고 했다. 공전의 경작은 농민들이 제공받은 농지의 비율에 따라 하되 사전보다 우선 경작하게 하여 상하의 구별을 분명히 했다.

아울러 정전제적인 농지소유와 관련하여 향촌제도와 군사조직을 개편하려 했다. 각급 지방단위는 군역 및 군대편성의 기본단위가 되며, 주거와 경작지를 일치시킴으로써 국가의 농지관리와 농민의 농업생산에 효과를 꾀했다. 이렇듯 정약용은 여전론과 달리 농가 개개인의 독립적이고 자유로운 경영활동을 통해서 농업생산력이 발전하고 부력(富力)이 증진되기를 기대했다. 그리고 6과의 분야에서 지방수령들이 농업경영을 가장 잘한 농민을 천거하면, 중앙에서 매년 20명씩 선발하여 관리로 임명하고, 임명되지 못한 자는 향직(鄕職)을 주거나 그밖의 방식으로 시상(施賞)하려 했다.

이것은 농민층의 정치참여를 의미하는 사회개혁론으로, 정약용은 농업개혁을 사회개혁과 병행하여 추진하고 있었다. 한편 19세기 후반에도 정전제가 논의되었지만 전국의 토지를 정정방방으로 구획하기 힘들다는 점과 토지를 많이 소유한 호세가(豪勢家)들의 반대, 사전을 매입할 재정의 부족들을 이유로 정전론은 시행되지 못했다.