이현일

다른 표기 언어 李玄逸| 출생 | 1627(인조 5) |

|---|---|

| 사망 | 1704(숙종 30) |

| 국적 | 조선, 한국 |

요약 조선 후기의 문신·학자.

형인 휘일(徽逸)과 함께 영남학파(嶺南學派)의 주요한 인물로 이황(李滉)의 이기호발설(理氣互發說)을 지지하여, 이이(李珥)학파의 설을 비판했다. 본관은 재령(載寧). 자는 익승(翼昇), 호는 갈암(葛庵). 아버지는 시명이며, 어머니는 안동장씨(安東張氏)로 흥효의 딸이다.

1646년(인조 24)과 1648년 초시에 합격했으나 복시에 응시하지 않았다. 1666년(현종 7) 영남유생의 대표로, 효종의 모후인 조대비의 복상(服喪)을 만 1년으로 하자고 주장한 송시열의 기년설을 비판하는 소를 올렸다. 1679년(숙종 5) 허목(許穆)의 천거로 사헌부지평에 임명되었다.

1689년에는 산림유현(山林儒賢)에게만 제수되는 사업·좨주(祭酒)를 지내고 예조참판을 거쳐, 대사헌으로 과거를 실시할 때 승보시(陞補試)·학제(學製)·도회·잡과(雜科) 등을 폐지하고 덕행·문예를 중심으로 한 정자학교(程子學校)의 제도와 공거제도(貢擧制度)를 따르는 과거제도의 개혁을 주장했다. 이조참판·찬선을 거쳐 병조참판·우참찬·이조판서 등을 역임했다.

1694년 갑술옥사로 남인이 추방되자 조사기(趙嗣基)를 신구하다가 함경도 홍원으로 유배되었고, 다시 서인 안세징(安世徵)의 탄핵을 받아 종성에 위리안치되었다. 1697년 광양으로 이배되었고, 전리방귀(田里放歸)의 명이 내린 뒤 안동의 금양(錦陽)에 집을 짓고 후학을 양성했다.

학풍

이현일은 주희(朱熹)의 이유동정설과 사단이지발·칠정기지발, 이황의 이자유동정설과 이발기수·기발이승의 이기호발설을 학문의 바탕으로 했다.

이이가 주장하는 기발이승의 이(理)는 허무공적한 것이므로 만화의 근원이 될 수 없다 하고, 이(理)는 무위하다 하더라도 조화의 추뉴와 만물의 근본이 되므로 이로써 주(主)를 삼아야 한다는 주리설을 강조했다. 또한 이(理)에 동정이 있는 까닭에 기(氣)에 동정이 있다 하여 이의 동정을 주장하고 이이의 이무동정설을 반박했다.

사단칠정에 있어서는 7정에도 이가 있고 기가 있지만 근본적으로 7정은 기를 위주로 하고 4단은 이를 위주로 한다고 하면서 이이가 칠정겸유이기설과 칠정포사단을 내세운 데 반해 칠정주기설과 사칠불분배설을 주장했다. 인심도심설에 대해서는 인심에 이가 없지 않으나 기가 주동하므로 인심은 형기에서 생기는 것이며, 도심에 기가 없지 않으나 이가 주동하므로 도심은 성명에 근원한다고 했다.

한편 경세론에 관심이 많아 형인 휘일과 함께 홍범구주를 중국 역대 전적에서 관계 자료를 채취하여 부연·실증하고 의리를 밝힌 〈홍범연의 洪範衍義〉를 지었다. 그의 학문은 아들인 이재(李栽)와 이상정(李象靖)·이광정(李光靖)에게 계승되었다. 1710년과 1853년 복관되었으나 모두 환수되었고, 1909년 관직과 시호가 모두 회복되었다.

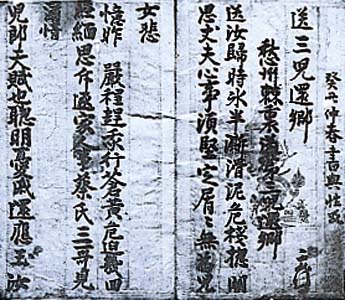

저서에 〈갈암집〉이 있다. 1718년 영해 인산서원에 제향되었다. 시호는 문경이다.