오행설

다른 표기 언어 五行說 동의어 음양오행설

요약

오행설은 음양의 이론과 밀접하게 연관되어 있는 까닭에 흔히 음양오행설로 불린다. 오행설은 음양이론과 마찬가지로 고대 중국인들의 세계관과 자연에 대한 이해에서 비롯된 것이었다.

중국 고대문헌에서 최초로 오행설에 대한 언급을 발견할 수 있는 곳은 <상서>의 홍범으로서, 홍범구주의 첫번째가 바로 오행이며 그 순서는 수·화·목·금·토로 되어 있다. 이러한 5가지 요소는 이른바 민용오재라는 것으로, 고대인의 생활에 불가결했던 5가지 재료를 가리키는 것이며, 그 순서도 사람의 생명을 유지하는 데 가장 긴요한 물과 불에서 시작해서 생활자재인 나무와 쇠붙이를 거쳐 모든 것의 기반이 되는 흙에 이르는 것이다. 그러나 이러한 순서는 <예기>의 월령에 나타난 목·화·토·금·수의 오행상생의 순서나, 제나라 추연이 정한 토·목·금·화·수의 오행상승의 순서로 변모된다. 추연은 처음으로 오행설을 체계화시킨 사람이다.

오행설은 음양(陰陽)의 이론과 밀접하게 연관되어 있는 까닭에 흔히 음양오행설로 불린다.

오행설은 음양이론과 마찬가지로 고대 중국인들의 세계관과 자연에 대한 이해에서 비롯된 것이었다. 중국 고대문헌에서 최초로 오행설에 대한 언급을 발견할 수 있는 곳은 〈상서 尙書〉의 홍범(洪範)으로서, 홍범구주(洪範九疇)의 첫번째가 바로 오행이며 그 순서는 수·화·목·금·토로 되어 있다. 이러한 5가지 요소는 이른바 민용오재(民用五財)라는 것으로, 고대인의 생할에 불가결했던 5가지 재료를 가리키는 것이며, 그 순서도 사람의 생명을 유지하는 데 가장 긴요한 물과 불에서 시작해서 생활자재인 나무와 쇠붙이를 거쳐 모든 것의 기반이 되는 흙에 이르는 것이다.

그러나 이러한 순서는 〈예기 禮記〉의 월령(月令)에 나타난 목·화·토·금·수의 오행상생(五行相生)의 순서나, 제(齊)나라 추연(鄒衍)이 정한 토·목·금·화·수의 오행상승(五行相勝)의 순서로 변모된다.

전국시대 제나라의 추연은 처음으로 오행설을 체계화시킨 사람으로서, 그는 중국 역대왕조의 흥망성쇠에 대한 연구를 통해 오행상승의 순서를 정립시켰으며, 오행의 덕(德)을 제나라에 부여했다.

즉 "목은 토를 이기고, 금은 목을 이기며, 화는 금을 이기고, 수는 화를 이기며, 토는 수를 이긴다"는 것을, 우(虞)는 토덕을, 하(夏)는 목덕을, 은(殷)은 금덕을, 주(周)는 화덕을 입었다고 해석하고, 나머지 수덕을 제나라에 결부시킨 것이다. 한편 오행상생의 순서는 한(漢)나라초에 복생(伏生)이 체계화시켜 그를 통해 왕조의 변화나 만물의 운동과정을 설명했는데, 한대에 이르러서는 음양설과 결합된 음양오행설이 크게 유행하여 오행을 우주조화의 측면에서 해석하고, 그것을 일상적인 인사(人事)에 적용하게 된 것이다.

그래서 목은 육성(育成)의 덕을 맡는다 하여 동쪽에 위치하고 계절은 봄이며, 화는 변화의 덕으로서 방위는 남쪽이고 계절은 여름, 토는 생성(生成)의 덕으로 방위는 중앙에 4계절의 주(主)이며, 금은 형금(形禁)의 덕으로 방위는 서쪽이고 계절은 가을, 수는 임양(任養)의 덕으로 방위는 북쪽이고 계절은 겨울이라고 했다.

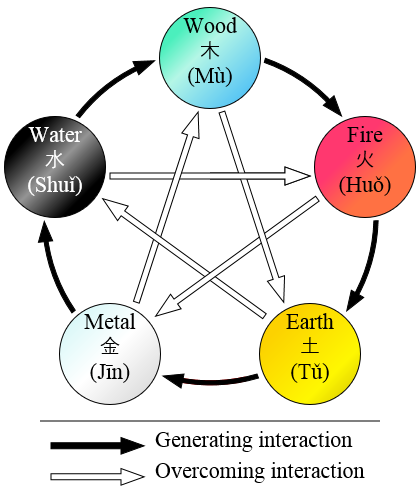

또한 오행의 관계에는 상생과 상극(相剋)의 관계가 있어 상생은 목생화·화생토·토생금·금생수·수생목이며, 순서는 목화토금수이다. 또 상극은 수극화·화극금·금극목·목극토·토극수이며, 순서는 수화금목토라고 했다. 이렇게 오행설은 선진(先秦)시대에 성립된 뒤 한대에 이르러 체계적인 발전을 이룩하기 시작했는데, 이무렵에는 음양설 및 십간(十干)·십이지(十二支) 등과 결합되어 그 내용이 복잡하게 되었다.

특히 참위(讖緯) 또는 도참(圖讖)이라 하는 것이 오행설과 결부되어 한층 더 오행설을 복잡화·신비화시키게 되었다(참위설). 참위란 6경(六經)의 숨은 뜻을 신비한 내용으로 해석하여 왕조의 흥망이나 인간의 운세(運世) 따위를 예언하는 것을 일컫는다. 참위와 결부된 오행설은 중국에서는 한대부터 크게 유행하기 시작해서 당나라 때 이르러 전성기를 맞게 되었는데, 한국에 오행설이 도입된 것이 바로 이 시기이다. 한국에 오행설이 전래된 것은 한사군 무렵부터라고 알려져 있지만, 그 구체적인 모습은 삼국시대의 유적들에서 살펴볼 수 있다.

특히 고구려 강서대묘에서 볼 수 있는 현무(玄武)의 모습은 이미 이 시기에 청룡·백호·주작·현무와 같은 5행설의 사방위체계가 알려져 있었다는 증거가 되며, 5부5방제(五部五方制)와 같은 정치체제의 편제 역시 그러한 영향의 사례로 볼 수 있다. 또한 〈삼국사기 三國史記〉 백제본기에는 의자왕 20년(660년) 땅속에서 나온 거북의 등에 "백제는 둥근 달이요, 신라는 초생달 같다"(百濟同月輪 新羅如月新)라는 참구(讖句)가 적혀 있었다고 하는데, 이 역시 참위설과 결부된 오행설이 존재했다는 증거로 볼 수 있는 것이다.

그리고 오행설을 가장 늦게 받아들인 신라의 경우도 〈삼국유사〉에 나타난 〈만파식적설화(萬波息笛說話)〉나 태종무열왕비에 나타난 귀부(龜趺)에 비신(碑身)을 세운 것 등에서 보여주듯이 오행설의 많은 영향을 받았다. 통일신라 이후에는 중국에서 전래된 도교(道敎)와 역학(易學)·민간신앙 등이 결부되어 사주궁합(四柱宮合)에서부터 점복(占卜)과 풍수지리(風水地理)를 비롯하여 이제마(李濟馬)의 사상의학(四象醫學)에 이르기까지 당시의 생활에 커다란 영향을 끼쳤다.