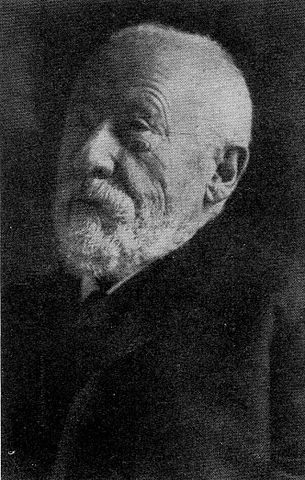

빌헬름 딜타이

다른 표기 언어 딜타이 , Wilhelm Dilthey| 출생 | 1833. 11. 19, 나소 비스바덴 근처 비브리히 |

|---|---|

| 사망 | 1911. 10. 1, 오스트리아-헝가리 티롤 볼차노 근처 자이스암슐레른 |

| 국적 | 독일 |

요약 인문학과 인문과학의 방법론에 크게 이바지했다. 당시 인문과학에 널리 퍼진 자연과학의 영향을 거부하고 인간을 역사적 우연성과 가변성에 따라 이해하는 생철학을 발전시켰다. 특히 문화적 관점에서 역사를 포괄적으로 다룸으로써 문학연구에 큰 영향을 미쳤다. 신학과 철학을 전공한 뒤 평생을 베를린대학에 재직하며 연구했던 그는 생철학의 입장에서 정신과학의 분야를 방법론적으로 확고하게 만들었다. 그는 합리적으로 구성된 체계들을 믿지 않았으며, 그것들이 복합적이라는 것을 깨닫고 있었기 때문에 문제를 해결하지 않은 채 남겨두고자 했다. 그래서 한동안 그는 체계적 사고능력이 부족하고 감성이 예민한 문화사가로 여겨졌고, 죽은 뒤에 제자들이 펴낸 편찬서와 해설서를 통해 비로소 그의 역사적 생철학의 방법론이 갖는 중요성이 드러나게 되었다.

인문학과 인문과학 방법론에 크게 이바지했다.

당시 인문과학에 널리 퍼진 자연과학의 영향을 거부하고 인간을 역사적 우연성과 가변성에 따라 이해하는 생철학을 발전시켰다. 문화적 관점에서 역사를 포괄적으로 다룸으로써 특히 문학연구에 큰 영향을 미쳤다(역사철학).

개혁교회 신학자의 아들로 태어나 비스바덴에서 그래머 스쿨을 마쳤고 하이델베르크에서 신학을 공부했으며 베를린에서 철학으로 전공을 바꾸었다.

신학과 철학공부를 마친 뒤 잠시 동안 베를린 그래머 스쿨에서 가르쳤으나 학문에 몰두하기 위해 곧 사직했다. 그는 이 기간에 정열적으로 연구에 힘썼고 다양한 분야들을 탐구했다. 초기 그리스도교 역사·철학사·문학사에 관해 광범위하게 연구했고 음악에도 큰 관심을 보였으며, 인간에 관한 경험과학들(사회학·민속학·심리학·생리학 등)에서 밝혀진 모든 것을 받아들이는 데 힘썼다.

1864년 베를린에서 박사학위를 받고 강사자격을 얻었다. 1886년 바젤대학, 1868년 킬대학, 1871년 브레슬라우대학 교수로 재직했고 1882년부터는 R. H. 로체의 후임으로 베를린대학에서 평생 재직했다.

이 기간 딜타이는 별다른 외적 동요 없이 연구에 전념하면서 학자로서 조용한 삶을 보냈다. 그는 처음에는 다소 모호하게 '인간·사회·국가 등에 관한 학문'으로 요약한 것의 철학적 근거를 탐구했다. 나중에 이것을 〈정신과학〉(Geisteswissenschaften)이라고 불렀고 이 용어는 사람들에게 널리 수용되었다.

1883년에 〈정신과학 입문 Einleitung in die Geisteswissenschaften〉 1권이 출판되었지만 작업중이던 2권은 출판되지 못했다. 이 입문서는 일련의 중요한 논의들을 제시하고 있는데 그중 하나인 〈기술적·분석적 심리학에 관한 이념들 Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie〉(1894)은 인지심리학 내지 구조심리학의 형성을 촉진시켰다. 그는 말년에 논문 〈정신과학에서 역사적 세계의 구축 Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften〉(1910)에서 이 저작을 새로 쓰고자 했지만 완성하지는 못했다.

딜타이는 역사학이 자연과학의 방법론적 이상에 접근하려는 경향에 반대하여 인문과학을 그 자체의 고유한 해석적 학문으로 정립하려고 했다. 그가 이러한 생각의 토대로 삼은 것은 개인적 체험(Erleben)의 창조적 표현으로의 실현, 이러한 체험에 관한 반성적 이해 사이의 상호작용이었다. 그는 개인을 고립된 존재로 보지 않고 언제나 개인을 둘러싼 환경의 맥락에서 보았으며, 인간의 본질은 내성에 의해서가 아니라 역사에 관한 모든 지식을 통해서만 파악할 수 있다고 강조했다.

그렇지만 역사 자체가 완결되는 것이 아니기 때문에 이러한 파악은 결코 완결될 수 없다. 즉 "역사를 벗어나 있는 '인간'이라는 원형은 역사과정 속에서 해체된다." 이때문에 그의 철학적 저작들은 역사적 연구와 밀접하게 연결되어 있다. 그후 이 연구로부터 〈독일정신사에 관한 연구 Studien zur Geschichte des deutschen Geistes〉의 전반적 틀이 만들어졌다.

이 저작을 위해 매우 잘 정리된 초고가 만들어졌지만 몇 부분만이 출판되는 데 그쳤다(역사편찬).

딜타이는 무엇이든 명확하게 정식화하는 일이 없었다. 그는 합리적으로 구성된 체계들을 믿지 않았으며, 그것들이 복합적이라는 것을 깨닫고 있었기 때문에 문제를 해결하지 않은 채 남겨두고자 했다. 그래서 오랫동안 그는 체계적 사고능력이 부족하고 감성이 예민한 문화사가로 여겨졌고, 죽은 뒤에 제자들이 펴낸 편찬서와 해설서를 통해 비로소 그의 역사적 생철학의 방법론이 갖는 중요성이 드러나게 되었다.

인간 딜타이에 접근하기는 매우 어렵다.

그의 절친한 제자들조차도 그의 깊은 내면의 감정을 잘 알지 못했다. 소수의 사람만이 말년에 공동연구를 하면서 그와 어느 정도 친하게 지냈다. 그들은 거의 모든 생활을 함께 하면서 그의 책을 읽고 그의 얘기를 받아쓰고 심지어 그를 위해 완전한 글을 초안하며 딜타이 저작의 다양한 측면에 열중하면서 배워나갔으나, 그들 각자는 단지 그의 한 측면만을 알았을 뿐 누구도 그의 전부를 완전히 알 수는 없었다. 그래서 그들에게조차 딜타이는 '낯설고 신비에 싸인 스승'으로 남아 있었다.