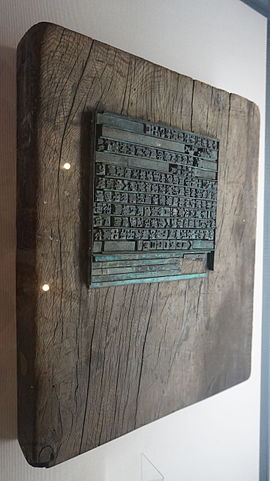

갑인자

다른 표기 언어 甲寅字

요약

활자의 글자꼴은 아름다운 붓글씨꼴이며, 활자의 재료는 구리와 무쇠이다. 세종은 1434년 7월 지중추원사인 이천에게 활자 만드는 일을 감독하게 했고, 집현전 직제학 김돈·김빈, 호군 장영실, 지사역원사 이세형 등도 참여했다.

1434년 7월 12일부터 만들기 시작해 약 2개월 동안 20여 만 자를 만들었으며, 9월 9일부터 책을 찍기 시작했다. 이 활자로 찍은 최초의 책은 <진서산독서기을집상대학연> 3권으로 추정된다.

주자소를 경복궁 안으로 옮긴 뒤 <분류보주이태백시>를 찍었으며, 여러 번에 걸쳐 고쳐서 주조하여 임진왜란 뒤까지도 훈련도감이나 공신도감에서 책을 찍는 데 쓰였다. 1448년경에는 한글 활자도 만들어 <월인천강지곡>·<석보상절>을 찍었다. 갑인자로 찍어낸 책은 지금까지 150여 종이 알려져 있다.

갑인자라는 명칭은 이 활자를 만든 해인 1434년의 간지가 갑인이라는 데서 갑인자라고 불렀다고 김종직(金宗直)이 신주자발(新鑄字跋)에서 말하고 있다.

활자의 글자꼴[字體]은 아름다운 붓글씨꼴[筆書體]로서, 그 글씨본[字本]은 경연청(經筵廳)이 소장하고 있던 〈효순사실 孝順事實〉·〈위선음즐 爲善陰騭〉·〈논어 論語〉 등과 같은 책이며, 부족한 글씨본은 진양대군 유(晋陽大君 瑈 : 世祖)가 쓴 것이다. 글씨본이 된 책 중 〈효순사실〉은 이상백(李相佰) 소장의 책이 남아 있는바, 그를 보면 송설체(松雪體)인 조맹부(趙孟頫)의 글씨 모양을 닮았다.

그런데 이 글씨는 왕희지(王羲之)의 스승인 위부인(衛夫人)의 글씨라고 전해지고 있고, 이 활자의 이름까지도 위부인자(衛夫人字)라고 잘못 알려지고 있다.

이 활자를 대표할 수 있는 글자는 명(明)자를 들 수 있다. 명이 지금은 일(日)자와 월(月)자가 합친 글자로 되어 있지만, 처음 만들었던 갑인자에서는 목(目)자와 월자가 합쳐서 된 명(明)자로 되어 있다. 이 활자를 만든 재료는 구리와 무쇠 즉 동철(銅鐵)이라고 〈세종실록 世宗實錄〉에 분명하게 밝혀져 있으므로, 구리만으로 만든 동활자(銅活字)라는 말은 틀린 것이다.

이 활자를 만들게 한 사람은 세종이지만 이는 신하들의 요청에 의한 것이다.

이러한 요청에 의하여 1434년 7월 정축(丁丑)에 지중추원사(知中樞院事)인 이천(李蕆)에게 활자 만드는 일을 감독케 하는 한편, 집현전(集賢殿) 직제학(直提學) 김돈(金墩)·김빈(金鑌), 호군(護軍) 장영실(蔣英實), 지사역원사(知司譯院事) 이세형(李世衡), 의정부(議政府) 사인(舍人) 정척(鄭陟), 봉상시(奉常寺) 주부(注簿) 이순지(李純之), 그리고 훈련원(訓鍊院) 참군(參軍) 이의장(李義長) 등으로 하여금 활자 만드는 일을 관장케 하였다.

만들기 시작한 날은 1434년 7월 12일이었고, 20여 만 자를 만드는 데 2개월이나 걸렸으며, 9월 9일부터 책을 찍기 시작하였다.

집현전 직제학 김빈이 같은해 9월에 쓴 갑인자 주자발(甲寅字鑄字跋)에 이에 관한 자세한 사실이 씌어 있다. 이 활자로 찍은 최초의 책은 〈진서산독서기을집상대학연 眞西山讀書記乙集上大學衍義〉 3권으로 생각된다. 이는 고려대학교 도서관에 남아 있는데, 앞의 김빈의 주자발과 함께 1434년 10월에 찍어내었다는 "宣德九年十月日印出"이라는 인출기(印出記)가 있다. 이어 같은해 11월에 〈자치통감강목 資治通鑑綱目〉을, 이듬해(1435) 4월에 〈시전대전 詩傳大全〉과 〈근사록 近思錄〉을 찍어내었다.

9월에는 주자소(鑄字所)를 경복궁 안으로 옮겼으며, 같은 달에 〈분류보주이태백시 分類補註李太白詩〉를 찍어서 4개월 뒤인 1436년 1월 29일에 배포했다.

이 활자는 1592년까지 여러 번에 걸쳐 고쳐서 주조[改鑄]하거나 보충 주조[補鑄]하여 책을 찍는 데 쓰였으며, 임진왜란 뒤까지도 그 일부가 남아 있어 훈련도감(訓鍊都監)이나 공신도감(功臣都監)에서 책을 찍는 데 쓰였다. 이 갑인자와 함께 1438년 11월에는 강목대자(綱目大字 : 일명 丙辰字)와 같이 〈자치통감강목 資治通鑑綱目〉도 찍었으며, 1447년경에는 〈동국정운 東國正韻〉의 서문(序文)을 찍었다.

1448년경에는 한글 활자도 만들어 〈월인천강지곡 月印千江之曲〉과 〈석보상절 釋譜詳節〉을 찍었다. 1449년 11월 20일에는 한글 작은 자와 함께 〈사리영응기 舍利靈應記〉도 찍었으니, 이 갑인자로 찍어낸 책은 지금까지 150여 종이나 알려져 있다.→ 활자