서당이 사라진 진짜 이유

조선시대의 보편적 교육기관이었던 서당은 일제강점기에도 상당 기간 초등교육을 담당하는 학교로서의 역할을 수행했다. 민족의식이 강하거나 유교적 가풍이 엄격한 집안에서는 자식을 소학교가 아닌 서당에 보내거나 ‘과외선생’을 통해 사서삼경을 가르치고 삼강오륜의 덕목을 익히게 했다. 소학교에서는 일본어를 가르치면서 일본인으로 만드는 교육을 시킨다고 생각했기 때문이다.

소설가 월탄 박종화도 여섯 살 때인 1906년에 당시 초등교육 기관인 소학교가 아닌 서당에서 글을 배웠다면서, “이때 한문서당에는 늙은 학구(學究)가 정자관을 쓰고 서장대로 책을 짚어가며 서동(書童)들에게 《천자》 《동몽선습》 《계몽편》에서부터 사서삼경을 가르쳤다”고 회고했다.

입학 연령이 된 학생들이 소학교에 가지 않고 서당에서 계속 공부하자, 1908년 일제의 통감부는 ‘서당 관리에 관한 건’을 반포해 서당에서 가르치는 방법과 교육 내용에 대한 개선(?)을 촉구했다. 물론 이것은 우리 민족의 교육 향상을 위해서가 아니라 일본어 보급을 위한 조치였기 때문에, 이를 지키는 서당은 거의 없었다.

조선총독부 통계연보에 의하면, 1911년에 16,540개였던 서당은 1918년 23,369개로 증가했고, 학생 수도 141,504명에서 260,975명으로 늘어났다. 서당 한 곳의 학생 수가 평균 10명 정도였다.

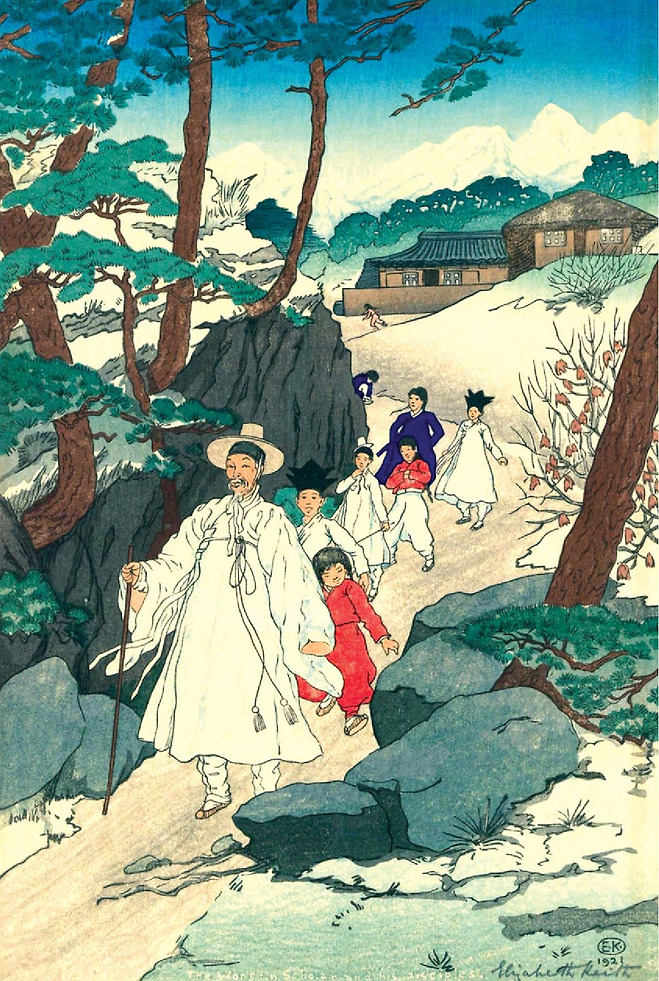

엘리자베스 키스가 1921년 판화로 제작한 〈원산서당의 훈장과 학생들〉에는 근대의 서당 훈장과 학생들의 모습이 잘 표현돼 있다. 이 작품에 보이는 학생의 수도 당시 평균 학생 수와 비슷한 8명이다. 멀리 눈 덮인 산이 보이는 원산의 한적한 시골 마을에서 훈장이 학생들을 데리고 외출하는 모습이다. 학생들의 다양한 머리 모양과 의관을 통해 당시 서당에 다양한 계층의 학생들이 다니고 있었음을 알 수 있다.

1910년대 중반 이후 우리나라에서는 가난한 농촌생활을 벗어나기 위해서는 글을 배워 도시로 가야 한다는 생각이 퍼지면서 교육열이 높아졌다. 그래서 서울뿐 아니라 전국적으로 보통학교에 입학하려는 학생 수가 늘어나기 시작했다.

공립 보통학교의 수가 1912년 328개에서 1918년 462개로 늘어났지만, 입학 적령기 학생을 다 받아들이기에는 턱없이 부족했다. 1920년대에 들어서면서 입학난은 더 심각해져, 서울의 경우 입학 경쟁률이 10대 1을 웃도는 학교도 있다는 신문 기사가 날 정도였다.

입학난을 어떻게 할까

신학년 입학 학생 수가 격증되어 시내 보통학교 응모에서는 11배가 초과되고, 중등학교에서는 25배가 응모되어 학교 경영자, 학부형, 학생들 모두에게 고통이 된다는 것을 본지가 이미 보도하였다. 이러한 현상을 보고 원인을 연구할 때에 우리는 당국자의 책임을 묻지 않을 수 없다.

- 〈동아일보〉 1922년 3월 26일

불안한 공기에 포위된 보통학교 선발시험, 10세 이상은 묻지 않고 낙방

경성 시내의 각 공립 보통학교에서는 당초에는 지난 24일 오전 10시에 일제히 신입 학생들의 선발시험을 보려고 하였으나 비바람이 심하여 어제 26일 오전 9시 30분으로 연기하였다는 사실을 이미 보도하였다.

어제 아침 보통학교마다 9시경에는 교문이 미어지게 들어오며, 아이들을 데리고 오는 학부형들은 자신의 자식들이 학교 갈 나이가 되어 처음으로 학교에 입학하게 되었으니 기쁜 표정이어야 당연하지만, 학부형들의 표정에는 입학을 할 수 있을지 없을지 몰라 불안이 가득하였다.

교동보통학교에는 9시가 되기도 전에 지원 아동과 학부형이 들어오기 시작하여 정각 9시 30분에는 수천 군중이 몰려들어 큰 혼란을 이루었다. 이 학교에서는 입학 학생 정원이 150명인데 지원 학생은 685명에 달하여 그중에서 535명은 그대로 비참히 돌아갈 것을 모르고 시험장인 강당에 모여 시험을 보았다. (······) 입학 성적은 이달 안으로 학교에서 당선된 학생들 집으로 통지하고 만약 통지가 없으면 입학치 못한 것으로 인정을 하라고 밝혔다.

- 〈동아일보〉 1922년 3월 26일

보통학교 부족 현상은 학교 건축의 어려움 때문에 쉽게 해결될 기미가 보이지 않았다. 오전반과 오후반으로 나누는 2부제 수업도 실시하고, 입학 못하는 학생들을 위해 뜻있는 이가 ‘학습회’를 조직해서 2년 동안 가르칠 수 있도록 되어 있었지만, 먹고살기도 힘든 식민지 시대에 누가 그런 일에 나서겠는가. 학습회는 실효를 거두지 못했고, 학교에서는 “입학할 아동의 가정을 조사해서 부모가 무식하여 가정교육이 없는 아이는 입학을 거절”했다고 당시 언론은 보도했다. 가난하고 무식하면 초등교육도 받지 못하는 식민지 백성의 설움은 쉬이 끝나지 않았다.

보통학교 부족 현상은 시골일수록 심했다. 이에 교육열이 높은 마을에서는 서당을 개량해 사서삼경뿐 아니라 신식 교육도 함께 받을 수 있도록 했다. 이른바 ‘서당 개량 운동’이 시작되면서, 곧 사라질 것 같았던 낡은 교육 제도 서당은 면모를 일신해 근대 초등교육의 한 축을 담당했다. 개량 서당은 한글로 된 사설 교과서를 사용하면서 민족의식을 고취했다.

한글 교과서를 사용하는 개량 서당이 늘어나자, 초등학교 조회시간에도 칼을 찬 선생이 훈시를 할 정도로 강도 높은 무단통치를 하던 총독부에서 가만있을 리 없었다. 1918년 2월 21일 ‘서당규칙(조선총독부 부령 제18호)’을 발표해 서당 교육에 대해서도 통제하기 시작했다.

일제는 먼저 서당의 개설을 허가제로 바꿨다. 학생 수도 30명을 초과하지 못하게 했고, 유교의 역사의식을 담고 있는 《동몽선습》은 가르치지 못하게 금지했다.

총독부는 훈령을 통해 서당에서도 시급히 일본어를 가르쳐야 한다면서, 공립 보통학교장이 서당을 시찰하고 개선책을 마련할 것이라고 예고했다. 아울러 서당에서 가르칠 수 있는 책을 16종류와 조선총독부 편찬 교과서로 한정하고, 판매 금지되었거나 사상적으로 불온한 책은 사용하지 못하도록 했다.

그러나 총독부의 각종 통제에도 불구하고 개량 서당의 수는 더욱 증가했다. 교육열이 고조되던 1920년대 신문에는 개량 서당 개설 기사가 계속해서 실렸다. “황해도 해주면 천도교회에서 개량 서당을 설립하고 보통학교 교과용 도서로 가르친다.” “부산 원계동에서 개량 서당을 설립하였다.” “개량 서당인 귀진강당(歸眞講堂), 공립 보통학교와 거의 같은 수준으로 발전한다.” “부산 목도에 개량 서당을 건축하였다.” “황해도 해주군 미율면 천도교회 내 개량 서당 설립 사실을 알리고, 교인의 자제가 아니더라도 공부할 수 있다.” ······

〈중외일보〉는 1928년 3월 14일자 기사에서 “조선 전체의 서당 수가 16,000 그리고 학생 수는 20만 명이 넘는다”고 밝혔다. 1911년에는 서당 한 곳의 학생 수가 평균 10명 정도였지만, 1928년에는 평균 12명 이상의 학생이 한 서당에 다녔다. 교육열이 높아졌음을 알 수 있는 대목이다.

당시 많은 개량 서당에서는 초등교육뿐 아니라 ‘조선 역사’와 같은 민족교육도 실시했다. 그러자 총독부는 1929년 6월 17일 ‘서당규칙 개정(조선총독부 부령 제55호)’을 발표해, 서당 설립을 도지사 인가제로 바꿨다. 사실상 서당을 더 이상 설립하지 못하게 한 것이다.

〈중외일보〉 1929년 6월 24일자에는 ‘1,400여 서당을 정리 · 개선’이라는 제목으로 “평안남도 학무과에서는 지난 17일 개정 발표된 총독부 서당령에 의해 관내에 있는 1,400여 개의 서당을 정리 · 개선하기 위하여 각 시와 군에서 관리하던 것을 직접 도 학무과에서 관리하기로 결정했다. 동시에 교수 내용 및 교재 선택에도 일대 개선을 가하기 위하여, 서당을 새로 설립하려면 반드시 도지사의 인가를 받아야 한다고 발표했다”는 내용의 기사가 실렸다.

이때부터 민족주의적 색채가 보이거나 식민지 통치 정책에 방해가 되는 서당은 ‘규정 미비’라는 이유로 폐쇄하기 시작했다. ‘민족말살 정책’과 ‘동화 정책’이 더욱 혹독해졌고, 신문에는 이제 개량 서당이 개설되었다는 소식은 자취를 감추고 폐쇄되었다거나 허가 신청이 반려되었다는 기사가 늘어났다.

이런 총독부의 통제와 폐쇄 정책으로, 오랜 기간 교육기관의 전통을 이어오면서 근대의 초등교육과 민족교육의 중요한 축을 담당했던 서당은 1930년대 중반 이후 역사 속으로 사라져갔다.

참고문헌

・ 윤병로, 《박종화의 삶과 문학》, 성균관대학교 출판부, 1992년, p. 171.