<알지 못하는 아이의 죽음>과 전태일기념관

-

게시물 수정 , 삭제는 로그인 필요

“죽는다고 한들, 당장 그게 매스컴에 뜨면 ‘안됐다’, ‘명복을 빕니다’, ‘좋은 데 가세요’ 댓글 몇 개 달리고 넘어갈 거예요. 결론은 우리 동준이도 민호도 엄마 아빠가 (줄임) 씩씩하게 이 세상과 싸워서, 아니야, 따지고 보면 싸울 것도 아니야, 세상 속에서 살아내 주길 바랄 거예요.”(<알지 못하는 아이의 죽음> 231쪽)

고(故) 김동준 군의 어머니 강석경 씨의 말. 2014년 고등학교 3학년으로 CJ제일제당에서 현장실습생으로 일하던 김동준 군은 장시간 노동과 작업장 내 폭력에 시달리다가 스스로 목숨을 끊었다. <알지 못하는 아이의 죽음>(돌베게, 2019년)은 김동준 군의 죽음을 통해 청소년 노동의 현실을 조명한 인터뷰집이다.

현장실습생으로 일하다 목숨을 잃은 이들은 여럿 있었다. 2016년 구의역 스크린도어 수리 도중 사고로 숨진 ‘김군’, 2017년 제주도의 음료 공장에서 일하다 기계에 끼여 숨진 이민호 군, 2017년 LG유플러스 콜센터에서 일하며 실적 강요와 감정노동에 시달리다 스스로 목숨을 끊은 홍수연 양, 그리고 더 많은 이들.

열아홉 살이던 이들이 ‘일하다’ 죽어갔다는 사실 앞에서 은유 작가는 “겸손한 목격자”(32쪽)가 되기로 했다. 모든 글은 작가의 질문 없이 인터뷰이의 구술만으로 채워진 것이 특징. 김동준 군의 가족들을 비롯해, 제주도에서 산재 사고로 숨진 이민호 군의 아버지 등 또 다른 ‘김동준들’의 목소리를 성실히 담아냈다.

우리가 누군가의 죽음을 기억하는 것은 슬픔을 달래기 위해서만은 아니다. 한 사람의 죽음을 기억하는 것으로 수많은 사람들의 삶을 지킬 수 있기 때문이다. 기억은 기록으로 보존된다. 은유 작가가 기록한 김동준 군의 죽음은 더 많은 ‘김동준들’의 삶을 지킬 것이다. 지난날에는 ‘전태일’이라는 기억이 그래왔듯이.

<알지 못하는 아이의 죽음>이 이끈 곳은 지난 4월 30일 정식 개관한 ‘아름다운청년 전태일기념관’(서울 종로구 청계천로 105)이다. 서울시가 지상 6층 연면적 1920㎡ 규모로 건립한 이곳은, 1층과 3층에 특별전시장, 상설전시실, 기획전시장이, 그밖에는 공연장, 노동허브, 서울노동권익센터 등이 자리했다.

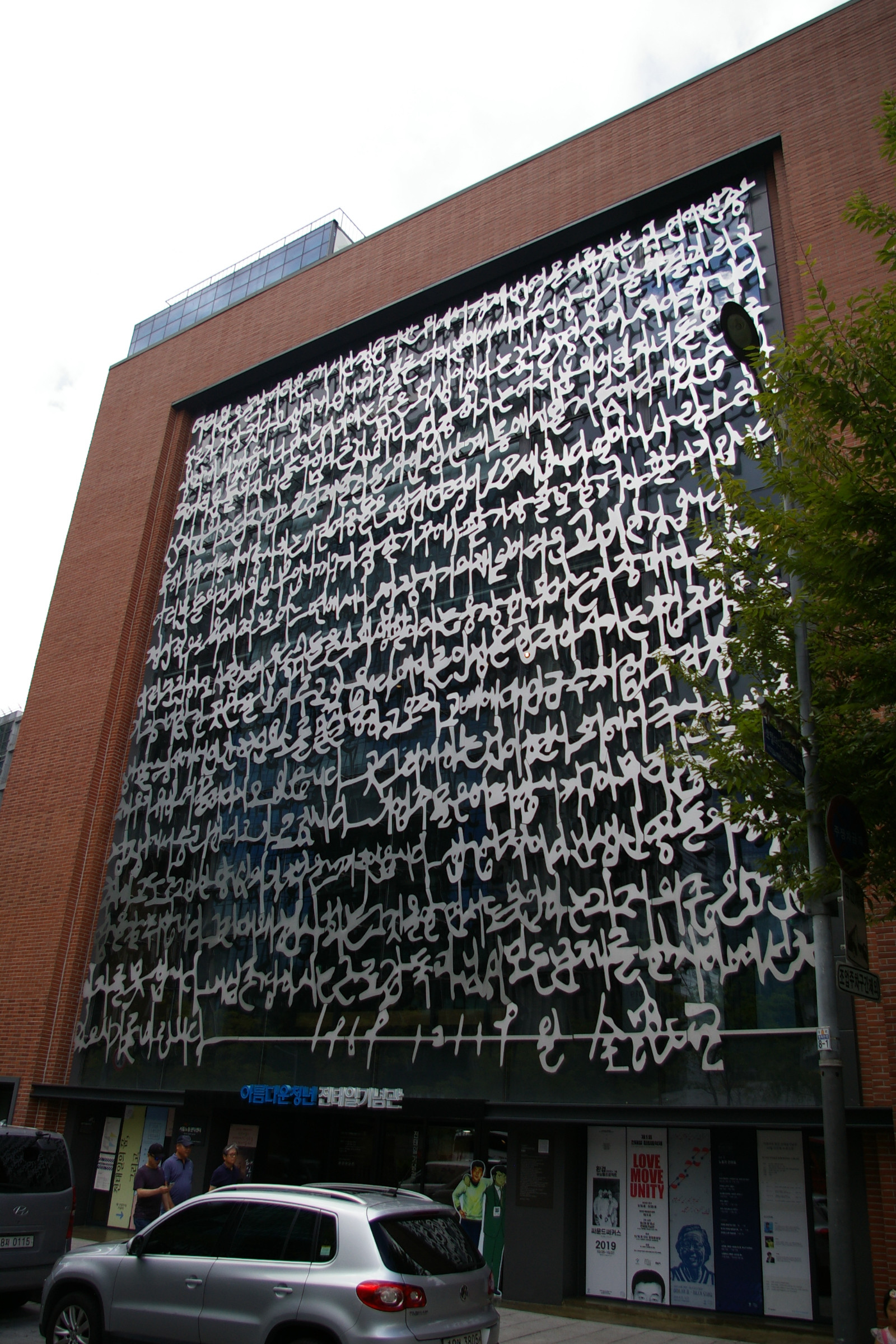

지난 10월 3일 찾아간 전태일기념관. 외관부터 눈에 띄었다. 6층 건물 바깥벽을 가득 채운 글씨들. 1969년 전태일이 근로감독관에게 보낸 진정서 글을 옮겨놨다. 상설전시실에서는 ‘전태일의 꿈, 그리고’라는 전시가 열리고 있었다. 전태일의 생애를 차근차근 따라가게 하는 유품과, 기록물, 영상 등으로 채워졌다.

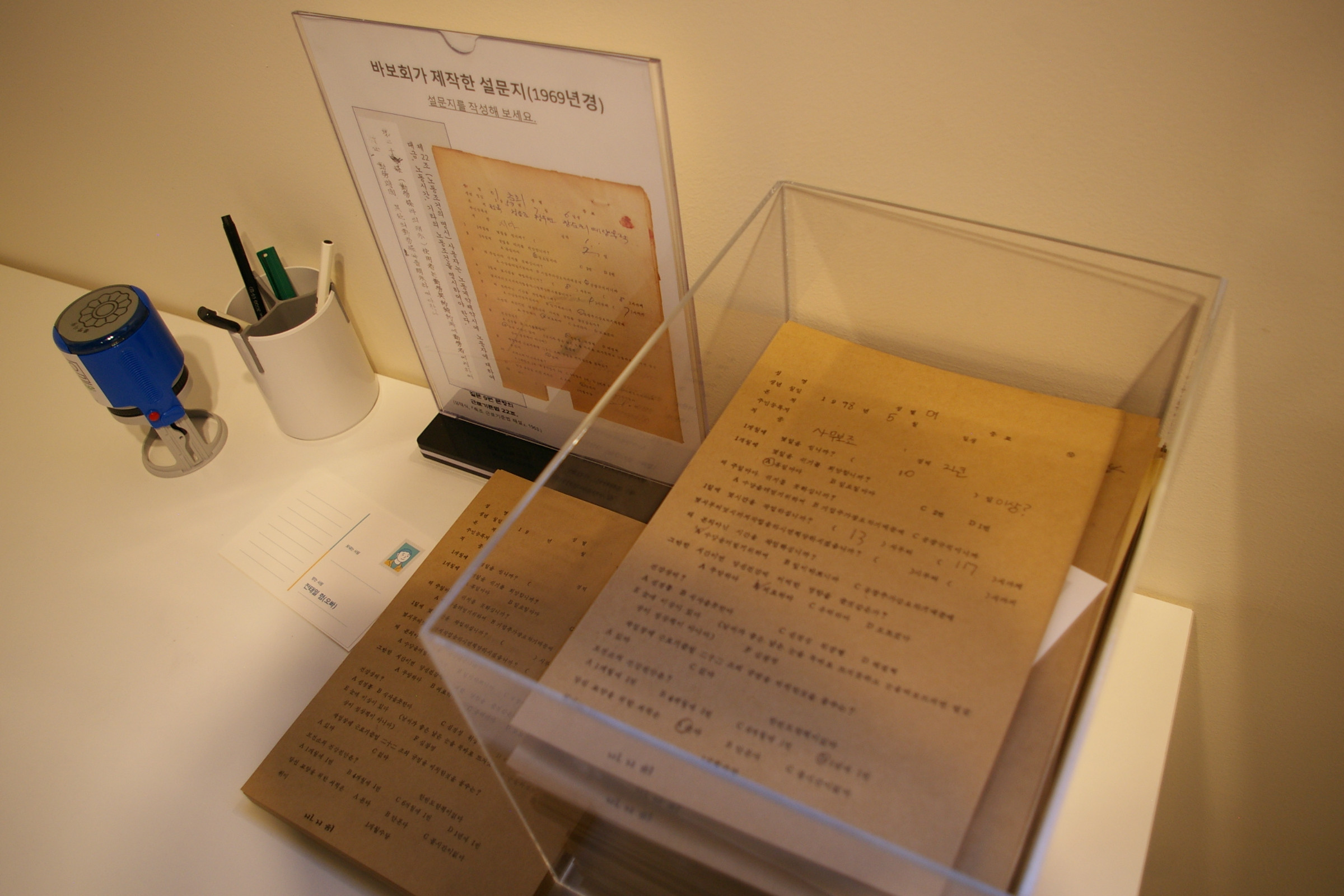

전태일이 평화시장에서 당시 여공들이 하루 15시간씩 일하던 좁은 다락방을 재현해놓은 공간도 있었다. 또 1970년 전태일이 만든 ‘평화시장 노동실태 조사용 설문지’를 전시하는 것과 함께, 같은 양식으로 새로 만든 설문지에 관람객들이 직접 자신의 노동실태를 작성해볼 수 있게 해둔 것도 인상적이었다.

김동준과 전태일이 만나는 지점은 또 있다. 바로 청소년 노동이다. 1960년대 전태일이 목격한 평화시장 다락방의 십 대 여공들은 모두 또 다른 ‘김동준들’이었다. 반백 년 사이, 청소년 노동에 대한 우리 사회의 ‘시선’은 얼마나 달라졌을까. <알지 못하는 아이의 죽음>의 은유 작가는 스스로 이렇게 돌아본다.

“청소년 노동에 대해 ‘안쓰럽다’ 혹은 ‘보호해야 한다’고 막연히 생각하던 나 같은 어른의 입장이 왜 문제인지를 알았다. 그건 청소년을 동료시민으로 보지 않는 ‘친절한 차별주의자’의 태도에 다름 아니다. 청소년이 당당한 노동의 주체라는 것을 인정하면 현장실습생 문제가 그들의 만의 문제가 아님이 드러난다.”(27쪽)

은유 작가는 덧붙인다. “청소년 노동자의 인권 수준이 높아지면 우리 사회 전체 노동자들의 인권 수준도 높아질 수 있다”(27~28쪽)고. 청소년 노동인권 교육 전문가인 장윤호 이천제일고등학교 교사 역시 말한다. 인권 분야에서도, 노동 분야에서도 ‘노동인권’은 비주류이지만, 그렇기 때문에 더 강조돼야 한다고.

“우리 사회의 가장 낮은 지점을 채워줘야만 다른 사람들이 같이 좋아지겠구나, 청소년들이 가장 열악한 노동환경 속에 있으니까 청소년들의 노동환경이 좋아진다면 다른 사람도 좋아지겠구나 싶었어요.”(173쪽)

전태일기념관 기획전시장에서는 이소선 8주기 추모전 ‘어머니의 꿈 - 하나가 되세요’가 열리고 있었다. 이소선 어머니의 사진 및 사료 50여 점과 함께 다양한 영상 기록물들이 상영되고 있었고, 이소선 어머니를 다룬 현대미술 작품들도 전시돼 있었다. 특히 1970년대 어머니가 직접 쓴 일기가 최초로 공개됐다.

아들 전태일의 죽음을 자신의 삶으로 살아낸 어머니 이소선. 자식을 잃는다는 것. 상상할 수 없는 비극을 겪은 뒤 그 부모들은 자식의 죽음을 삶에 각인시켰다. 김동준의 어머니 강석경 씨 역시 마찬가지였다. 이들은 현장실습생 산재피해자 유가족 모임을 만들어 또 다른 아이들의 삶을 지키는 데 나서고 있다.

“그 말이 딱 들어오는 거야. ‘네가 죄인이다. 살인하고 도둑질해서 죄인이 아니다. 선을 행할 수 있는데 행하지 않는 게 죄인이다.’ 이거 깨닫고 엄청 울었어요. 우리부터 바꿔야 돼. 나부터, 나부터요. (줄임) 어떻게 바꾸지, 어떻게? 결국은 지금 자라는 동준이 세대 아이들이 그런 마인드로 자라야 하는 거죠.”(75~76쪽)

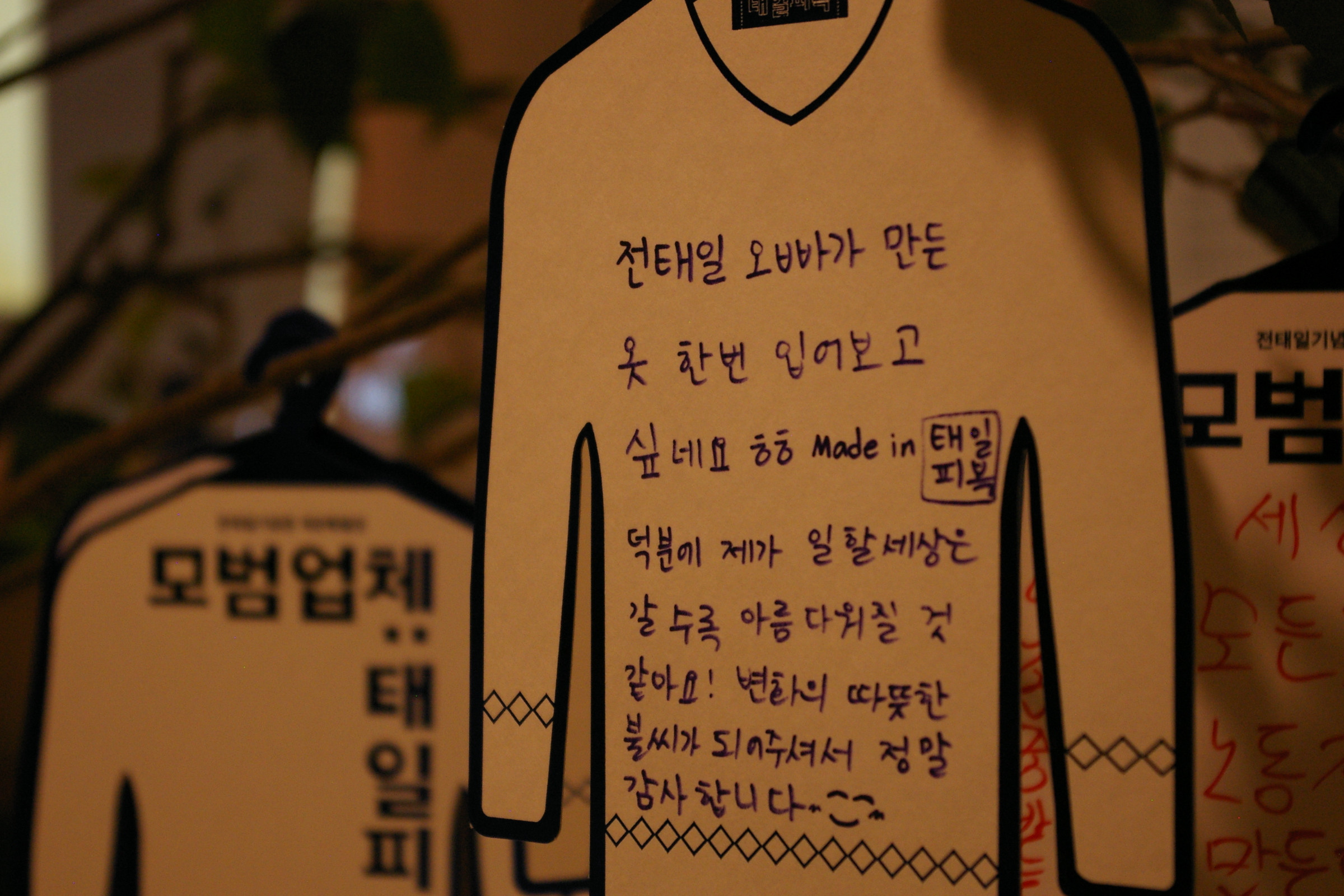

전태일기념관 전시공간의 마지막은 ‘태일피복도서관’이었다. 전태일의 모범업체 구상 속에 나오는 가상의 봉제공장 ‘태일피복’의 직원용 도서관을 표방하고 있다. 전태일, 노동, 인권을 머리말로 삼아 300여 권의 책을 마련했다. 전태일의 정신이 오늘날 흘러가고 있는지 알 수 있게 해주는 귀한 공간이다.

전태일기념관에서는 여러 공연과 교육 프로그램들도 진행한다. 관람을 마치고 청계천 길을 따라 전태일다리(버들다리) 위 전태일 동상까지 걸었다. 25분 정도 거리. 산책 삼아 걷기에도 나쁘지 않았다.

내년은 전태일 50주기다. 때맞춰 애니메이션 영화 ‘태일이’도 개봉할 예정이라 한다. 누군가에게는 너무 무겁고 불편해서 외면하고 싶을지도 모르는 ‘죽음’ 이야기. 하지만 그 죽음이 전하는 삶의 가치를 곱씹어야 하는 이유가 무엇인지, <알지 못하는 아이의 죽음> 추천사를 쓴 최은영 소설가는 이렇게 말하고 있다.

“외면이 반복되어, 고통받는 사람들의 목소리를 듣지 않으려는 방임이 ‘사람 사는 게 원래 이런 거야’라는 목소리로 이어져 우리가, 사람을 죽였고, 지금도 죽이고 있다. 청(소)년 노동자의 죽음을 기억한다는 것은 어떤 인간도 쉽게 쓰고 버릴 수 있는 값싼 소모품이 될 수 없다는 믿음의 몸짓이다.”(252쪽)

- 월간 작은책 2019년 11월호